清明节:追溯天文与养生之道的传统节庆

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 15:54:02

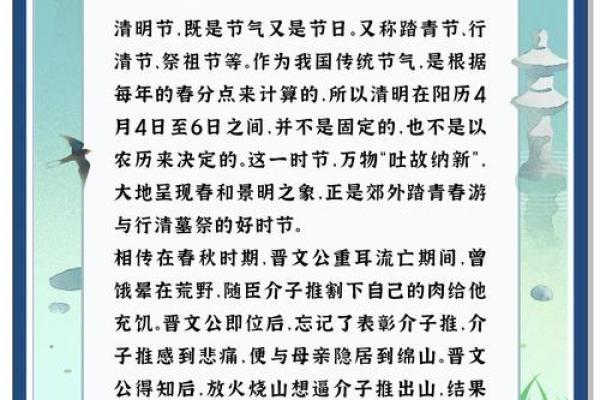

清明节作为中国传统节庆之一,不仅是祭祖扫墓的重要时刻,更是与天文、农耕和养生密切相关的节日。其背后深刻的文化内涵,既源于自然天象的变化,又与中国古人对生命、健康和季节更替的理解紧密相连。

清明的起源:农耕与天文

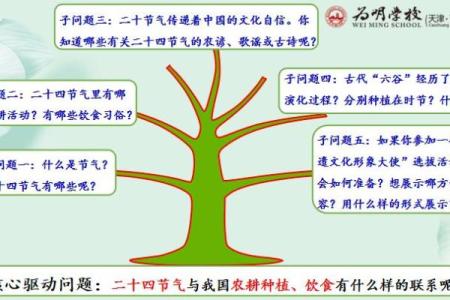

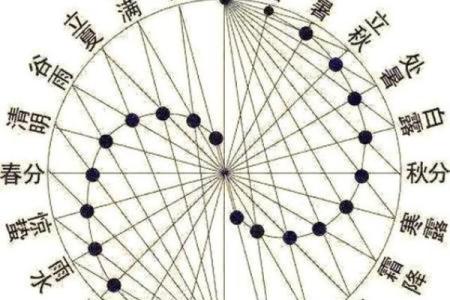

清明节的起源可以追溯到农耕社会。作为二十四节气之一,清明标志着春季气温回升,万物复苏的时节。农人此时开始播种,预示着农耕活动的开始。清明不仅仅是自然界的变化,更是人们生活节奏的转折点。中国古代农耕文明讲究“天人合一”,通过节气来调节农业生产和日常生活,清明节便是这种文化实践的体现之一。

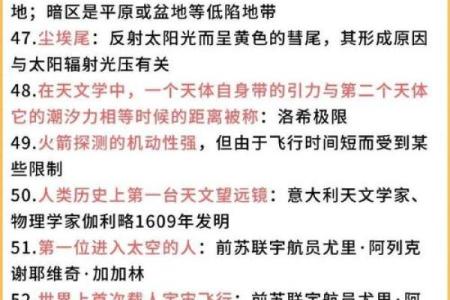

从天文学角度来看,清明时节与太阳的黄经角度密切相关。太阳到达黄经15度时,便进入清明节气,这一时期白天逐渐延长,气温适宜,成为农业生产的黄金期。此时祭祖扫墓也有着祭天祈求丰收的象征意义,表现了人与自然和谐共处的理念。

传统习俗:饮食与活动

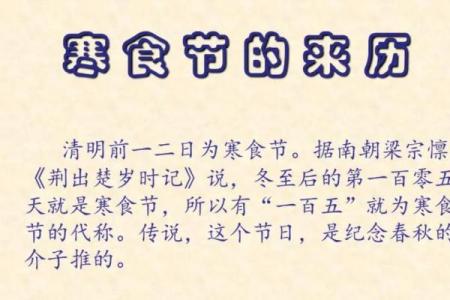

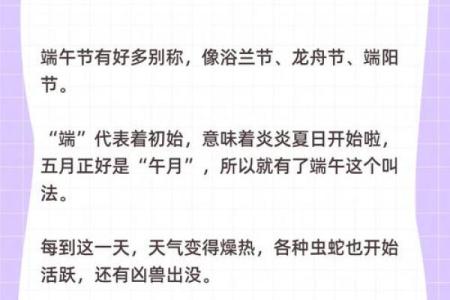

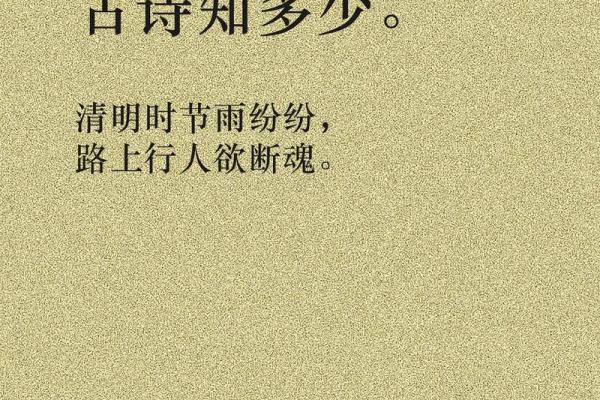

在清明节,传统习俗主要集中在祭祖和扫墓上,但与此相关的饮食和活动也具有独特的文化价值。清明节的食物具有浓厚的象征意义,譬如青团和寒食粥。青团由艾草和糯米粉制成,象征春天的生机与清新,而寒食粥则是古人祭祀祖先时常用的食物,寓意着传承与尊重。

除此之外,清明时节的扫墓活动是与先人沟通的仪式。人们通过清扫墓地,献上祭品,表达对故人的怀念与敬意。在古代,这不仅仅是个人的行为,也是一种集体的社会活动,体现了家族或族群的凝聚力与文化认同。

历史案例:古人如何利用节气与养生

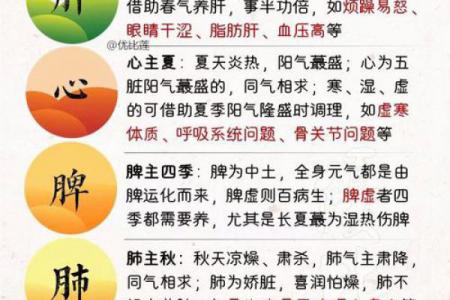

历史上,有许多关于清明节养生的典籍记载。例如,《黄帝内经》中提到春季养生要顺应天时,注重养肝与疏散气机。清明节时气温回升,气候湿润,人的体质容易感到乏力和不适,尤其是肝脏容易受到影响。因此,古人通过食疗和作息调整,帮助人们更好地适应季节变化,达到养生的效果。

另一个历史案例来自《本草纲目》,它详细记载了清明时节应食用的一些草药和食材。例如,艾草被认为有驱邪避病的功效,因此在清明节时,许多地区的人们会将艾草制作成食品,或者在家中挂上艾草,以保健康和驱除不良气场。

与时俱进的清明节

今天,清明节的传统文化仍然被广泛传承和发扬。在现代社会,祭祖扫墓已经不再是单纯的纪念活动,更是人们对生命和自然的敬畏表现。在养生方面,现代医学对清明节时节的养生理念有了更多的诠释。随着气温的变化,现代人越来越注重通过饮食调节和生活习惯的改善来增强体质,避免春季多发的过敏和感冒等问题。

许多人开始在清明节期间,选择食用一些具有保健功能的食材,比如枸杞、龙眼等,以调理身体,提高免疫力。同时,也有越来越多的人在这一天进行登山踏青活动,这不仅是古人追求健康的一部分,也反映了现代人对自然的亲近与热爱。

通过这些传承,我们可以看到清明节不仅是一个传统的节庆,更是古老智慧与现代生活相结合的产物。