养生与节令:中国节日背后的健康智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-21 16:27:02

中国的传统节日不仅是文化的象征,它们背后还蕴含着深刻的健康智慧。从农耕文化到天文知识,这些节日的形成和习俗传递着先人们对于自然变化的深刻理解。通过节令饮食与活动,古人巧妙地调节身体的状态,保持健康,防病治病,传承至今,依然影响着我们的生活。

农耕与节令的联系

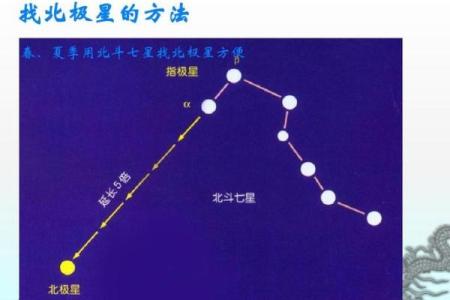

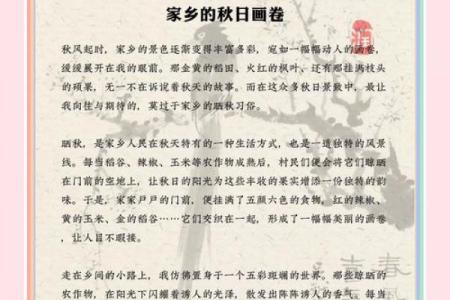

中国的节日往往与农耕文化息息相关。古人通过观察天象、气候变化以及四季更替,制定出一系列节令,指导农业生产的同时,也对身体健康产生了深远影响。节气的变化直接影响气候与生物活动,农人根据这些变化进行播种与收获。而与节令相应的习俗,则包含了饮食、作息等方面的养生智慧。

例如,《黄帝内经》指出:“春夏养阳,秋冬养阴。”这意味着春夏时节,阳气充沛,适宜活动与运动;而在秋冬,气候寒冷,应当注重休息与滋阴。节令的变化让人们意识到不同季节对人体的不同影响,从而根据这些规律进行日常调理。

古代节令健康习俗

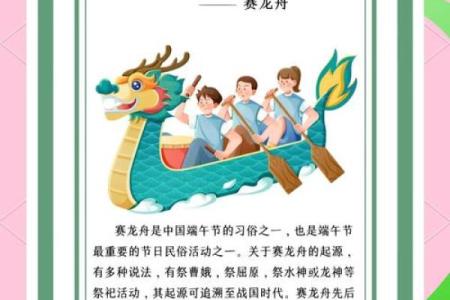

在中国传统节日中,饮食习惯是最具代表性的健康智慧之一。例如,中秋节是中国传统的团圆节,也是人们赏月、品尝月饼的时刻。月饼象征着团圆与丰收,历史上它的制作以五仁月饼为主,五仁包括核桃仁、杏仁、瓜子仁、松子仁和芝麻,这些食材富含脂肪与蛋白质,具有滋养体力、增强免疫力的作用。月饼的食材与节令的调和正是古人对于季节性食疗的深刻理解。

另一个例子是春节期间的食物与活动。春节的饺子象征着财富与吉祥,尤其是在北方,春节吃饺子几乎成了习惯。而饺子的馅料通常包括猪肉、韭菜、冬笋等食材,这些食材在冬季有助于驱寒保暖,增强体力。而春节期间的“放鞭炮”和“拜年”活动,也是在寒冷的季节里,通过适量的运动和社交,增强免疫力与心理健康。

现代的节令养生传承

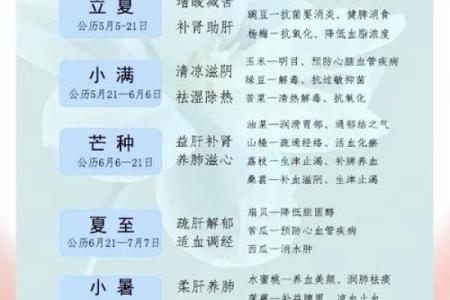

尽管现代生活节奏加快,但许多传统的节令养生智慧依然被广泛传承。随着健康意识的提升,人们更加注重根据节令调整自己的饮食与生活方式。例如,每年立春时节,许多地方的传统习惯是吃春饼、春卷,象征着春天的到来和新的开始。春季养生的重点是调节体内的气血,春季多吃青菜和水果,不仅能够满足身体对维生素的需求,还能帮助清除体内的毒素。

在现代社会,一些养生馆与健康机构也会在节令交替时推出特定的养生活动和食疗方案,结合传统的节令调理,辅以现代医学的理论,帮助人们保持健康。春夏季节,强调阳气的养护与激活,推出适合夏季的清热解毒食谱;而秋冬季节,则强调滋阴润燥,推出温补的食材和保健项目。

通过这样的传承与创新,我们看到古人的智慧不仅仅停留在历史,它依旧在我们的日常生活中占有一席之地,帮助我们在现代社会中找到与自然相协调的健康方式。

中国的节令与健康习俗,不仅是文化的遗产,也为现代人提供了健康生活的智慧。