节令变换:汉族传统节日的农业意义

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-31 17:27:01

汉族传统节日历来与农业生产息息相关,它们大多源自古代农耕社会的生产需要,特别是在天文历法的指导下形成,至今仍在各地流传。这些节日不仅是中华文化的体现,还深刻反映了中国古代对自然规律和农业生产的敬畏与依赖。

节令与农业的结合

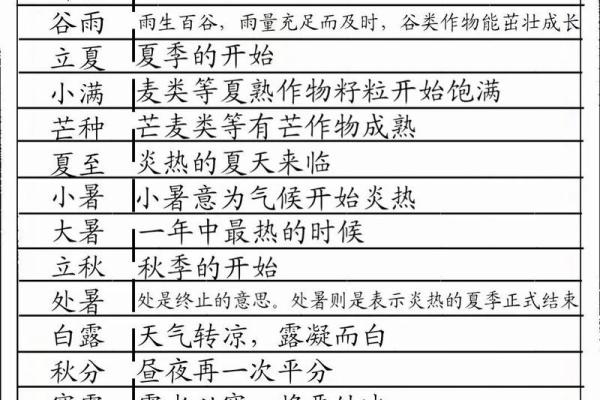

中国古代的农耕社会,几乎每个节日的设定都有其独特的农业背景。从播种到收获,每一个节令的变换,都对应着农事活动的不同阶段,具有重要的农业意义。这些节日通常依据天文现象如太阳和月亮的运动来确定,以保证与农事的节奏同步。二十四节气就是古人智慧的结晶,它不仅引导了农业生产,还在节日的习俗中得到了传承。

立春:迎春播种的象征

立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春天的到来,气温回升,万物复苏。立春的节日习俗中有着丰富的农业意义。古人认为,春天是播种的季节,因此在这一天,许多地区会举行“打春牛”的活动,象征着播种的开始。打春牛是通过象征性地打击木牛,表示驱赶寒冷,迎接春天的农事活动。此时,农民会根据天时进行耕种,立春之后,气候适宜作物生长,尤其是稻谷、麦子等作物的播种都需要在此时进行。

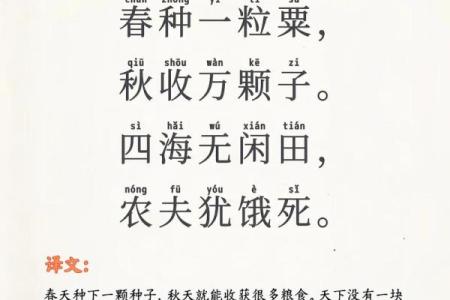

古代文献《礼记》中有言:“春种一粒粟,秋收万颗子。”这是对春天播种意义的真实写照。立春的到来不仅是农耕活动的开始,也是农民对未来一年的期盼和祈愿。

秋分:丰收的象征与祭祀活动

秋分是秋季的一个节气,昼夜平分,气候宜人,正是农作物进入成熟阶段的重要时刻。秋分节日的习俗注重感谢天地的恩赐,祈求丰收。此时,农民会举行祭祀活动,感谢土地神和天神对一年辛劳的赐福。秋分时节的农业活动主要是收割,尤其是稻谷和其他谷物的收获。在古代,秋分前后往往是粮食的最重要丰收季节,节日的庆祝和祭祀活动也帮助农民增添了一份对自然和农耕的敬畏。

《周礼》中记载:“秋分,祭天,收成。”这表明,秋分不仅是农耕的重要时点,也是与农业相关的祭祀活动的高峰。通过这些活动,古人表达了对天命的感激,也有着保佑来年更加丰收的愿望。

节令与农业生产的结合

在现代,尽管农业生产已经不再像古代那样完全依赖节令,但这些节令节日的文化意义和农业背景依旧深深影响着今天的节日活动。许多地方仍会按照传统的节令来安排农业活动,并举办各类民俗庆典。例如,在立春和秋分期间,许多地方会举行庆祝活动,不仅有祈求丰收的仪式,还有大量的民间文艺表演,体现了农业与节日文化的紧密联系。

随着现代化进程的推进,农业生产方式发生了变化,但对于节令的敬重和对农业的理解依然在乡村和城市的节庆中得到延续。尤其是在农业乡村,农事节令依然被视为一个不可忽视的文化标志。

传统节日的农业意义不仅仅在于其历史背景,更在于它对当代社会的文化传承。现代社会中的节日已经不再仅仅是为了农业生产的安排,它也逐渐成为连接古今文化的纽带,承载着对自然、对先人智慧的传承。