寒食节:古诗中的节令与饮食文化

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-26 01:09:02

寒食节自古便是中国传统文化中的一个重要节令,蕴含了深厚的历史背景与丰富的饮食文化。它起源较早,最早的记载出现在《左传》一书中。根据不同的史料和记载,寒食节的传统风俗至今依然影响着我们对节令的认知。

寒食节的起源

寒食节的起源,可以追溯到春秋战国时期,最广为流传的说法是与晋国的忠臣介子推有关。介子推在晋景公被流放的过程中,毫不犹豫地割肉饲母,显示了极高的忠诚。晋景公回国后,想奖赏介子推,但介子推拒绝了所有的奖励,并隐居于绵山。晋景公为了找到他,命人放火烧山,然而介子推未曾逃出,最终死于火中。为了纪念他,晋景公决定设立寒食节,规定在这一天,民众不生火做饭,吃冷食,以示哀悼。

寒食节的时间定在清明节前一两天,正好是春天的尾巴,气候渐渐转暖,这个节令便也与农耕活动有着紧密的关系。古人常认为,这个时节正是适合祭祖和祭祀的时机,寒食节便成为了人们缅怀祖先与忠臣的日子。

寒食节的传统习俗

寒食节的习俗丰富多彩,尤其以饮食为主。在古代,寒食节的传统食物通常是以“冷食”为主,最具代表性的便是“寒食饼”与“春卷”。寒食饼由小麦面粉做成,制作时不会用火,只用冷水和面,吃时可以配上一些野菜,象征春天的新鲜和自然。

除此之外,寒食节还与清明节的扫墓活动紧密相关。传统的寒食节,人们常常会去祖坟祭拜,祭品上往往有冷食、酒、果品等,既是对祖先的尊敬,也是对已故亲人的怀念。寒食节当天,民间还流传着一些趣味活动,如放风筝,祈求驱邪避灾,此外也有插柳、踏青等活动,寓意着新的开始与自然的和谐。

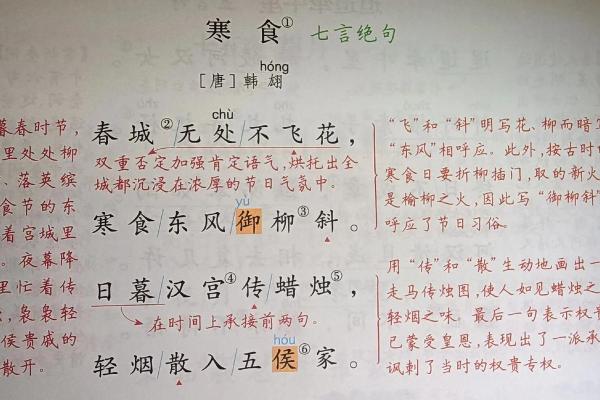

在古代文人中,也有不少人通过写诗来表达自己对寒食节的情感,唐代杜牧的《寒食二首》便是经典之作:“无花无酒过寒食,东风垂泪欲晁时。”他在诗中描写了寒食节的孤寂与哀伤,也反映了节令背后的文化寓意——人们对已故亲人的思念和祭祀的庄重。

现代传承与创新

虽然现代社会的生活节奏日益加快,但寒食节的传统并未完全消失。现代的寒食节不仅仅是追溯历史,更多的是通过家庭聚会与团圆来弘扬节令的文化内涵。在许多地方,寒食节已经成为家庭成员共同团聚的日子,尤其是在北方一些地区,寒食饼和其他冷食仍然是节令期间的常见食品。

另外,随着人们对传统节令的关注度逐渐提高,寒食节也被赋予了新的文化内涵。如今,寒食节的传承不仅体现在食品和活动上,更多的是通过各类节庆活动、文化传播和传统教育等形式,唤起人们对历史与祖先的敬仰。许多年轻人会借此机会去了解这一节令的历史,去追溯那个充满忠诚与纪实的故事。

通过现代的节庆和文化活动,寒食节不再仅仅是一个纪念忠臣的日子,也成为了人们文化认同和家族情感的纽带,体现了饮食文化在传承过程中的不断创新和发展的特质。