夏季节令与养生:如何通过传统节日调理身体

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-12 11:18:03

夏季是自然界气候变化最为剧烈的季节之一,阳光灿烂、气温高涨,正是人体最需要调理和保养的时候。根据传统的天文和农耕理论,夏季是五行中的“火”旺盛时期,人体的阳气也随之增强,因此夏季的养生需要在清热、养阴、疏通气血等方面多加注意。通过传统节日的饮食、活动以及节令养生,可以帮助人们在夏季保持身心的健康。

农耕与天文:夏季养生的理论基础

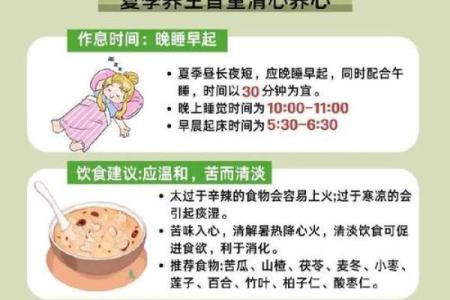

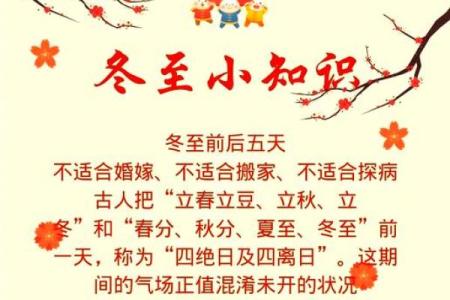

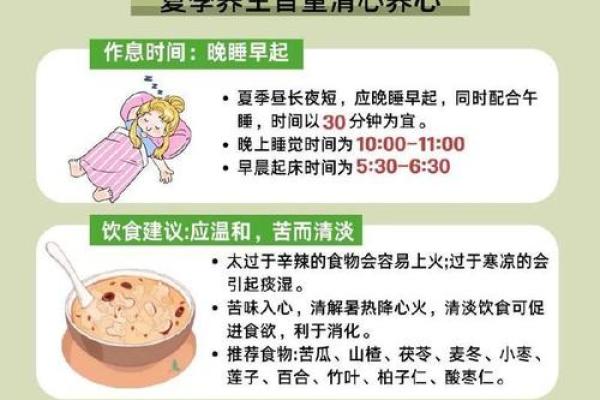

夏季的节令与农耕天文息息相关,古人通过观察天象与四季变化,制定了许多养生原则。根据《黄帝内经》的理论,夏季属火,人体的阳气最为旺盛,需要通过饮食调节来避免体内过热。而从天文角度看,夏至节气是太阳直射北回归线的一刻,白昼最长,黑夜最短。这一时刻阳气达到顶峰,气候酷热,人们要通过调整作息时间和生活方式来平衡身体的阴阳。

例如,古人曾通过节令的“夏至”祭祀活动来祈求五谷丰登,寓意着消耗过多的热量、调节气血的同时也能增强免疫力,抵御炎热的气候。饮食方面,夏季食物应以清凉、清热为主,诸如绿豆汤、西瓜、苦瓜等凉性食物便成为夏季饮食的重要选择。

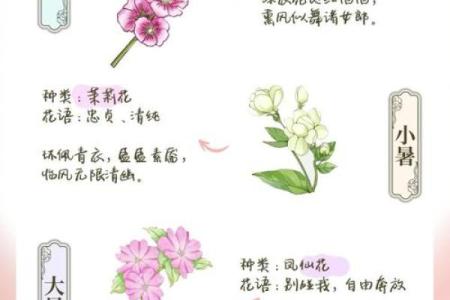

传统习俗:饮食与活动中的夏季养生智慧

在夏季的传统节日中,许多饮食和活动的安排都有调理身体的作用。以端午节为例,端午节的传统习俗中有吃粽子的习惯,粽子内包裹着各种食材,如红枣、绿豆等,能够帮助消暑和补充夏季所需的能量。粽子的糯米成分温润滋补,有助于调节体内的气血,而包裹的食材则有清热解毒的功效。

此外,传统节日还有丰富的户外活动,如端午节的赛龙舟,虽然看似是一项竞赛活动,但也具有锻炼身体、舒展筋骨的作用。这种强身健体的活动,正是通过夏季的高温来促使体内的阳气流动,从而增强抵抗力。在古人眼中,适量的运动能够刺激身体的气血循环,帮助消除身体的积热。

历史案例:唐朝的夏季节令养生与现代的传承

唐朝时期,皇宫内外都有许多与夏季相关的养生讲究。唐代的养生经典《大元大一统志》详细记录了每个节令的饮食和生活规律。唐朝皇帝尤其注重在夏季通过冷饮来调节体温,例如,朝廷会准备各种冷饮以解暑,饮食中加入了许多清凉的食材如薄荷、菊花和绿茶等。与此相对的还有《黄帝内经》中提到的,通过药材如菊花、龙胆草等来疏通肝胆,帮助清热降火。

现代传承方面,传统节令的养生习惯并未随着时代的进步而消失,反而在现代社会得到了新的诠释。如今,夏季节令养生的智慧在中医推拿、针灸和食疗等方面得到了广泛的应用。例如,现代城市中的中医养生馆,常常会在夏季推出一些清热解暑的调理项目,包括针对肝火旺盛的调理、湿气祛除等。与此同时,人们对传统节令食物的热爱也未减退,尤其是在端午节和夏至时节,冷饮、绿豆汤、凉茶等食物依然是人们的首选。

夏季养生并非一蹴而就,而是通过日常生活中的点滴积累,结合传统的节令习俗,形成一种自然的保养机制。随着季节的推移,通过调节饮食和适度的运动,能够帮助我们更好地适应夏季的酷热,并维持身体的健康。