节日过后天文现象解读与生活启示

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-31 09:54:02

节日过后的天文现象与生活启示,往往在我们的日常生活中得到了深刻的体现。从古代的农耕到现代的生活习惯,天文现象不仅影响了节日的庆祝方式,也在潜移默化中影响了我们的思想和行为。透过对节后天文现象的解读,我们能够从中汲取智慧与启示。

农耕文明的天文启示

在中国古代,农耕文化一直是社会发展的基石。农民根据天文现象来决定播种、收割的时间,节令的变化往往与天象息息相关。例如,在春节之后,农历二月的“惊蛰”节气到来时,春雷一响,万物复苏,正是农民准备春耕的最佳时机。“惊蛰”一词源于古代对天文现象的直观观察,当雷声响起,万物开始从沉寂中复苏,这种自然现象成为农民的生活节奏指针。

根据《周礼》中的记载,天文现象和节令对于农耕活动至关重要。每年的春分、夏至、秋分和冬至四大节气,都与天文学的运行息息相关。而二月的“惊蛰”也正是从这一天文现象中衍生出对农耕的明确指导意义,提醒人们在春季尽早准备,抓住自然给予的好时光。

天文节令与传统习俗的融合

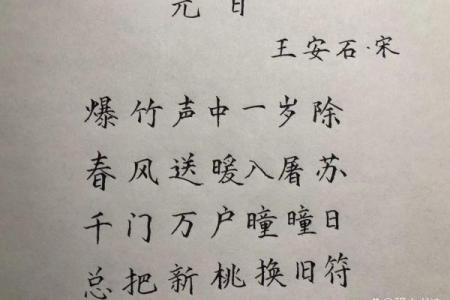

在中国古代,天文现象和节令的变化不仅影响农事活动,也与民俗和节庆活动紧密结合。例如,春节过后的元宵节,恰逢“满月”,在这个夜晚,月亮圆满明亮,象征着团圆与幸福。人们吃汤圆,赏花灯,寓意着家人团聚,日子越来越好。在这一传统习俗中,天文学的月亮圆缺变化与人们的生活习惯相互交织,带来了深刻的文化内涵。

《礼记》中的记载表明,古人非常重视天象对生活的影响,尤其是在节庆活动中的应用。例如,农历的“端午节”也与天文学的太阳运转密切相关,端午节前后,太阳升起的角度与古人对节气的把握,使得节庆活动更加有意义。吃粽子、赛龙舟的传统,亦与节气的变化和农耕生活息息相关,体现了人们对自然规律的尊重与顺应。

现代传承中的天文意义

现代社会,虽然科技的进步让我们不再依赖天文现象来决定农耕和生活节奏,但传统节日和习俗的传承仍然深深植根于人们的日常生活中。例如,春节过后的“灯节”,即元宵节,虽然早已不是为了农耕作业,但依然保持了赏月、吃汤圆的传统,象征着家庭团圆和人际和谐。天文现象中的“圆月”成为了一种象征,一种文化的寄托。

现代人对天文现象的理解不再仅仅局限于农耕和季节变换,更是一种文化的认同与精神的寄托。人们不再拘泥于天文现象的具体实用性,而是从中汲取更多的哲理与生活智慧。例如,元宵节的圆月象征着人生的圆满与和谐,这种寓意在现代社会依然被传承下来,成为了人们情感交流的一部分。

天文现象与节令的联系,跨越了古代农耕文化与现代社会的界限,始终深刻影响着人类的生活方式。通过对节后天文现象的解读,我们可以更好地理解传统文化中的智慧,感受其中蕴含的生活哲理。