农耕与天文:的节令节庆解读

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-12 17:09:02

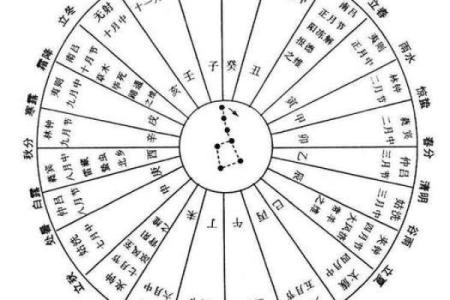

农耕与天文的结合在中国古代文化中有着深厚的根基,尤其是在节令节庆方面。自古以来,天文现象和农耕活动密切相连,节令的变化与农事息息相关,而这些节令节庆则融入了丰富的民俗和传统习俗。不同节令的到来,不仅影响着农业生产,还引发了各种各样的节庆活动与饮食习惯,反映了古人对天地、自然、时序的敬畏与智慧。

春耕与立春:农耕的开始

立春,作为二十四节气中的第一个节气,是春耕的开始。立春的到来标志着一年农耕活动的启动,古人十分重视这一节令,认为春天的气息一旦到来,万物复苏,农田开始播种。立春的起源与农业生产紧密相连。在《周礼》中记载,立春时节,百官需向皇帝报告“春耕之事”,而民间也会举行各种祭祀活动,祈求丰收。

立春节令的传统习俗与农耕生产密不可分。民间有“打春牛”的习俗,象征着春耕的开始。春牛多由泥土捏制而成,祭祀后被象征性地“耕地”,这是一种祈求农田富饶、劳作顺利的仪式。此外,立春节庆时节,很多地方还会吃春饼、春卷等食品,这些食物代表着丰收和喜庆,寓意着新一年的生活将充满希望。

秋收与中秋节:天文与农事的结合

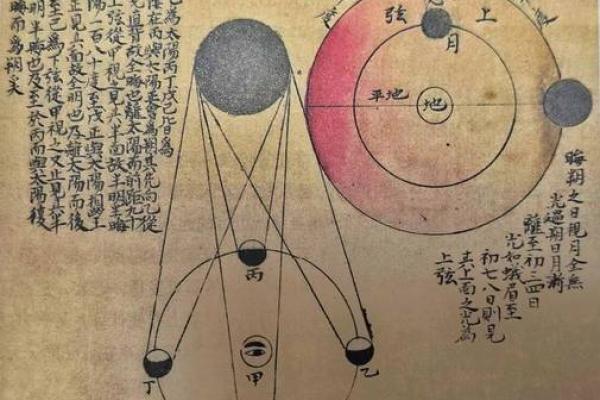

中秋节作为中国传统节日之一,不仅有着浓厚的文化底蕴,更与天文和农耕紧密相关。中秋节最早起源于农耕社会的秋收祭月活动,古代中国人通过天文现象来观察自然界的变化,月亮的盈亏变化成为衡量季节和时间的重要依据。月亮在秋季最圆最亮,因此中秋节也成为了家庭团聚和祈求丰收的时刻。

在《礼记》中有云:“秋分后,月圆,天高地迥,丹桂飘香。”中秋节与农收的关系不言而喻。秋天是农民最为忙碌的季节,秋收的忙碌不仅意味着粮食的收获,也标志着这一年农耕的结束。中秋节是一个庆祝丰收、感谢天赐的节日,民间习惯吃月饼、赏月,月饼寓意着团圆,象征着收获与富足。

农耕节庆与天文文化的融合

进入现代,许多传统的农耕节令和天文节庆依然在各地得到传承,尤其在农历节日中,仍然可以看到节令与天文文化的深刻融合。以春节为例,春节不仅是中国农民的节庆,还是一个跨越千年的天文节令。春节的到来,恰逢天文上的冬至后气候逐渐回暖,正是农耕活动的准备时节。

随着现代科技的发展,很多古老的节令与习俗逐渐淡化,但许多地方仍会通过举办节庆活动来重温这一传统。比如,春节前后的“腊八节”至今仍是农民祭祖、祈求丰收的重要节日。此外,随着人们对传统文化认同感的提高,不少城市也会举办与农耕和天文相关的文化节庆活动,增强人们对这些古老节令的了解与传承。

现代社会中,人们通过技术手段更加精确地预测天文现象和气候变化,农事活动的安排也因此更加科学化,但节令与天文文化的深厚底蕴仍然在民间传承。天文和农耕文化已经不仅仅局限于农业生产,它们成为了现代社会精神文化的重要组成部分。在这样的文化氛围中,节令节庆不仅是对季节变换的庆祝,更是对人类智慧和对自然的敬畏的一种体现。