秋意浓:后节日与天文周期的奇妙联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-27 21:18:01

秋天的季节常常让人联想到丰收、节庆和大自然的变化。在这个季节里,后节日的庆祝活动不仅仅是人类社会的传统习俗,还与天文周期的变化息息相关。尤其在农耕社会,秋天的到来与天文现象相互交织,形成了一种独特的文化景观。秋意浓的背后,不仅是季节的轮回,更有着古老天文学与传统节庆的深刻联系。

农耕与天文的紧密联系

在古代,天文周期的变化直接影响了农耕社会的生产安排。秋季是丰收的季节,人们通过观察天文现象来确定农作物的生长周期,进而制定相应的农业生产计划。秋分节气的到来标志着昼夜平分,这一时刻在人们的心中有着特殊的意义。根据《黄帝内经》中的记载,“秋分者,阴阳相半也”。这意味着秋分时节,阳光照射的角度开始逐渐变小,白天变短,夜晚变长,气温逐渐降低。这一变化促使农民开始准备收获作物。

在古代中国的农业社会,农民不仅依赖太阳的变化来决定播种和收获的时机,还会通过天文观测来预测气候变化,制定更加精准的农事计划。秋季的每一个节气,比如白露、秋分、寒露等,都与天文周期密切相关,是农耕生产的指导性标志。

传统习俗中的天文印记

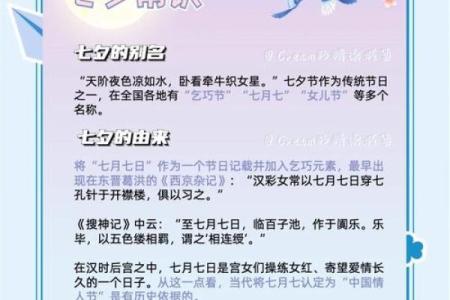

秋天的传统习俗丰富多彩,其中不少活动与天文现象紧密相连。例如,中秋节是中国最具代表性的秋季节日之一,月亮是这一节日的重要象征。古人通过观察天文现象来判断季节的变化,月亮的圆缺成为了节庆的标志。

中秋节之所以固定在农历八月十五,是因为这一时刻正值秋季的中期,月亮最为圆满。古代天文学家通过长期观测,发现每年的这一时刻,月亮的周期性变化最为规律,便将其作为节日的时间。而《诗经》中的“月明星稀,乌鹊南飞”更是将秋夜与明月的景象紧密联系,月亮象征着团圆与丰收,成为了秋天的象征之一。

秋天的另一个传统习俗——重阳节,同样与天文周期密切相关。重阳节定在每年农历九月初九,恰逢秋季的深秋时节,气候开始转冷,重阳节的习俗,如登高、赏菊等,都是为了适应这一季节的特点。这一节日源于古代人们对天文的敬畏,强调人与自然的和谐相处。

现代传承中的天文元素

到了现代,秋天的传统节庆依然保留着许多天文周期的元素。尽管科技的发展让人们不再依赖天文现象来指导农耕,但秋天的节日氛围仍然充满着与自然和天文的联系。比如,中秋节的团圆文化在现代社会依然具有深远的影响,家庭聚会、赏月成为了这个节日不可或缺的组成部分。人们通过共享月饼和赏月活动,感受与自然的亲近。

此外,重阳节作为敬老节的转变,依旧保留着人们登高望远的传统。尽管不再是基于天文周期的农事需要,但其背后的象征意义仍然传递着人们对健康、长寿和自然的敬畏。

从古代到现代,秋天的节庆活动始终没有脱离过天文周期的影响。无论是通过农耕社会的智慧,还是通过现代社会对传统的传承,秋天的文化和天文现象都在不断地交织与延续。秋季节日的形成不仅仅是人们对于季节更替的感知,更是古代人类智慧与天文观察的产物。