通过传统节日了解中国古代农耕文化

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 10:03:01

中国古代农耕文化的传承,不仅体现在田地里的劳作和丰收,更通过丰富的传统节日体现出来。这些节日背后,蕴藏着对天时地利的深刻理解,也凝结了古人对自然界的尊重和崇拜。从古至今,许多传统节日的起源都与农耕密切相关,而这些节日的习俗也在代代相传中不断演变,展现了中国古代农业文明的独特魅力。

立春:春耕与天文的结合

立春是中国二十四节气中的第一个节气,也是农历年中的重要节日之一。它标志着春天的到来,意味着农田的耕作开始。立春不仅与农业生产密切相关,还与古代的天文观测有着紧密的联系。在《尚书·尧典》中,记载了尧帝时期的“春耕”和“秋收”,体现了天象对农事的影响。古人根据天文现象推算出春天的开始,合理安排耕种时节。

在古代,立春的习俗丰富多彩,最具代表性的是“打春牛”。这一活动象征着春天的耕作开始,农民们用泥土捏成牛的形状,象征着牛是农业生产中最重要的劳动力。这一习俗传递了农耕文化中对于自然、土地以及勤劳的尊重,展现了农民与自然和谐共生的智慧。

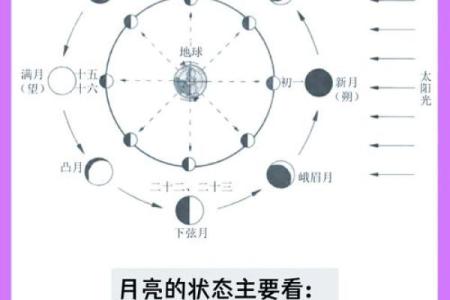

中秋节:月亮与丰收的象征

中秋节是中国四大传统节日之一,其庆祝活动充满了农业生产的象征意义。每年的农历八月十五,正是秋收季节的高峰,月亮最圆、最明亮。古人认为,月亮象征着丰收与团圆,而中秋节也因此成为农耕文化中的重要节日之一。《诗经》有言:“月出皎兮,佼人僚兮。”这句话不仅赞美月亮的美丽,也暗含着对丰收的期盼。

中秋节的习俗主要集中在赏月和吃月饼上,这些活动不仅是家庭团聚的象征,也与农业生产息息相关。月饼中的馅料多由秋季丰收的农产品制成,象征着五谷丰登。在过去,农民在这一天会祭月,祈求来年丰收。通过这些活动,古人把与月亮的崇拜与农业丰收的愿望结合起来,形成了一个深具农耕文化内涵的节日。

从农耕文化到生态文明的延续

进入现代社会后,虽然农业生产方式发生了巨大的变化,但传统节日中的农耕文化依然得到了很好的传承。特别是在一些乡村地区,传统节日的习俗依然保留,并与现代生态理念相结合。比如,近年来一些地方在农历新年和清明节期间,不仅举行传统的祭祖活动,还开始举办农耕文化节,向公众展示传统农业技术和习俗,倡导可持续农业和生态保护。

在城市中,许多现代人虽然与农业生产的关系日益疏远,但通过这些节日,他们仍然能感受到农耕文化的深刻影响。尤其是中秋节和端午节等,已经成为人们回归自然、尊重土地、关注生态的一种方式。通过这些节日,农耕文化的精神得以在现代社会中延续,并在全球化背景下展现出中国独特的文化魅力。

通过这些节日,古人将农业、天文与民俗紧密结合,形成了丰富多彩的传统习俗。这些节日不仅让我们了解农耕文化的历史背景,也让我们在现代社会中重新审视人与自然的关系,珍惜这份来自土地的馈赠。