十二月天文现象与古代节令的关系

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-01 14:00:05

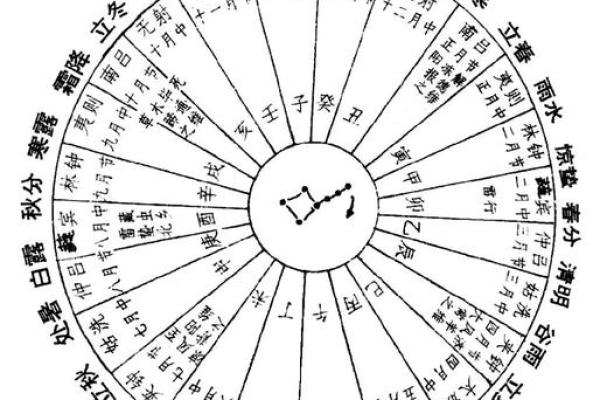

在寒冷的十二月,天地间充满了自然的变换和节令的交替。古代农耕社会的生产和生活,深受天文现象的影响,而这些现象又和古代节令的变化紧密相关。十二月的天文现象不仅仅是天上的星辰移动,更多地关乎于当时人们的生产、节庆和生活习惯。

天文现象与农耕的密切关系

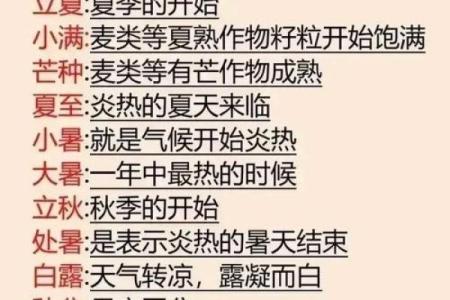

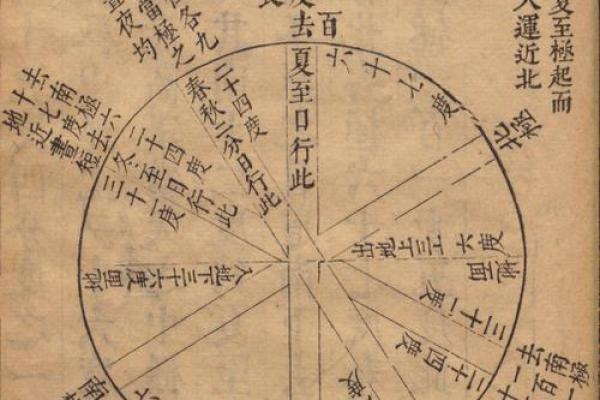

十二月的天文现象主要体现在冬至、日照时间的变化以及星座的转移。冬至是十二月的重要天文现象,通常发生在每年12月21日或22日,这一天白昼最短,夜晚最长,象征着阳气开始回升。古人根据这个天文现象调整农业生产节奏。在农业社会中,冬至之后,农民们开始为来年的耕种做准备。冬至是“阴极阳生”的时刻,象征着新的生机开始,农民会在这一天进行祭天仪式,祈求来年的丰收。

节令习俗的形成与天文现象的关联

冬至的到来,带来了古代许多传统习俗,尤其是与饮食和活动有关的风俗。冬至节气是中国古代民间的重要节日之一,饮食上有吃饺子的传统,寓意着“驱寒保暖”以及“消除寒气”。这一天,不仅是节令的象征,也为古代农民提供了一个精神上的寄托。根据《礼记·月令》记载,冬至是“补冬”的时节,农人会在此时储备一些冬季食物,如腊肉、腊鱼,以备寒冷天气下食物的匮乏。寒冷的天气,也促使古人发展了一系列室内活动,增强了家庭的凝聚力,比如围坐在火炉旁,讲述故事、烹饪美食,增进亲密关系。

东汉时期的冬至祭天

在东汉时期,冬至祭天是非常盛大的节令活动之一。据《汉书》记载,皇帝会在冬至这一天亲自主持祭天仪式,感谢天帝的保佑并祈求丰收。这个仪式不仅是为了祈求农业丰收,还象征着“天命”的延续和国家的安定。在当时,天文现象与节令的结合,体现了对自然法则的尊重和顺应,而这些传统习俗也逐渐成为社会生活的一部分。

唐代的冬至节令与宴饮文化

唐代的冬至节令与宴饮文化密切相关。根据《唐书·食货志》记载,冬至节时,皇宫和民间会举行盛大的宴会,食物丰富,宴饮文化成为一种重要的节令活动。此时,冬至不仅仅是一个天文现象的标志,更是社交和家族团聚的时刻。宴席上通常会有腊肉、饺子等冬季食物,体现了古人对寒冷季节的应对策略和食物储备。

冬至与家庭团聚

在现代社会,冬至虽然不再与农业生产直接挂钩,但它仍然是家庭团聚和传统文化传承的重要时刻。许多人仍然会在冬至吃饺子或其他传统食物,纪念这一节令带来的文化意义。现代都市人虽然不再面临农耕的压力,但这一传统习俗却在家族聚会、温暖的食物和亲人间的互动中得到传承。无论是在中国还是其他东亚国家,冬至节气都成为了人们表达关怀、传递温暖的时机。

天文现象与节令的关系在历史上根深蒂固,影响了古代社会的农业、生活和文化。即便在今天,这些传统习俗和节令依然深刻影响着我们的生活方式,连接了自然与人文、过去与现在。