农耕节气如何影响我们的一年四季

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-11 14:45:03

在中国古代,农耕文明是社会发展的基础,而节气则是与农业生产紧密相连的重要时间标尺。农耕节气的变化影响着气候、物候和农作物的生长,也与人们的生产、生活和习俗息息相关。农耕节气不仅指引着农时,还渗透到中国人的日常生活中,影响了他们的饮食、活动及文化传承。

起源与背景

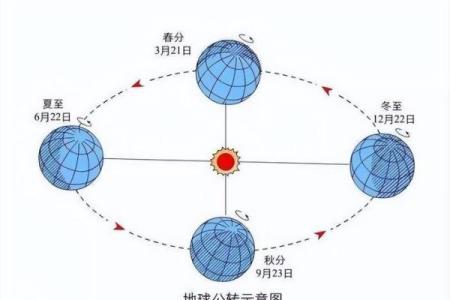

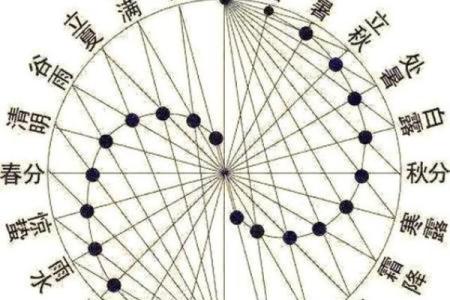

农耕节气的起源可追溯至中国古代天文学与农业实践的结合。早在公元前1000年的西周时期,古人便通过对天象和自然现象的观察,建立了24节气的系统。节气的名称大多源自天文现象和气候变化。例如,立春是春天的开始,而秋分则是昼夜平分之时。这些节气的确定帮助古人调整农作物的种植与收获,也让他们在变化的季节中更加从容应对。

传统农耕活动常常根据节气来安排,像是二十四节气不仅是农业的指导,也是人们生活节奏的依据。在春耕、夏种、秋收、冬藏的农事安排中,节气的变化被作为气候的预兆,是确保农事顺利进行的一个重要因素。

孟冬与腊八

在中国历史上,“孟冬”是冬季的第一个节气,它标志着寒冷天气的开始。在古代,农民此时多忙于收割冬季作物,并准备过冬的粮食储备。而与孟冬相应的传统习俗之一就是腊八节。这一节日的由来与祭祀活动密切相关,古人通过腊月八日祭祀祖先和天地,以祈求丰收和安康。腊八粥成为腊八节最具代表性的食品,粥中加入了丰富的食材,寓意着人们通过节气调整身体和饮食,以应对严寒的冬季。

立夏与端午

立夏是夏季的第一个节气,标志着气温的逐渐升高,农业生产进入忙碌的季节。在古代,立夏是农事活动的一个重要节点,此时农民要加强田间管理,防治病虫害,以确保夏季作物的生长。而与立夏相关的端午节,则承载着除病祈安的传统习俗。端午节的龙舟竞渡、挂艾草等活动,源自古人对邪气的驱除和对健康的追求。粽子是端午节的传统美食,它象征着丰收与保护,体现了节气与民间习俗的密切关系。

立秋与秋收

进入现代社会,尽管农业生产方式发生了变化,节气的传统习俗依然深深扎根在日常生活中。比如在立秋时节,人们仍然会食用“秋补”的食物,如火锅和羊肉,借此来增强体力,以应对即将到来的秋冬季节。这些传统习俗不仅仅是对节气的回应,更是一种身体与自然环境的调和。

此外,在一些地方,立秋过后还会举行秋收节庆活动,鼓励社区共同庆祝丰收,并感谢大自然的恩赐。尽管现代化的城市生活让节气的直接影响逐渐减弱,但对于农民来说,节气的变化仍然是他们生活中不可忽视的指引,而对于城市居民而言,节气的传统文化则更多地表现为对健康饮食和节令美食的追求。

通过节气的起源、历史和现代传承,我们能够深刻体会到农耕文明如何塑造了中国人的生活方式与文化特色。节气不仅是天文现象的记录,更是人类智慧与自然的融合。