天文变化与中国传统节日的时间安排

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-12 17:36:01

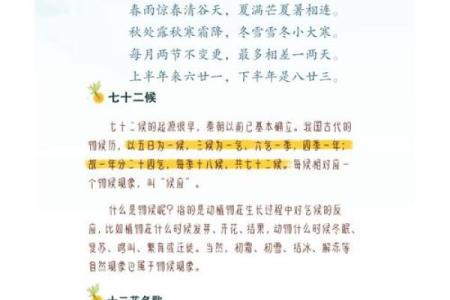

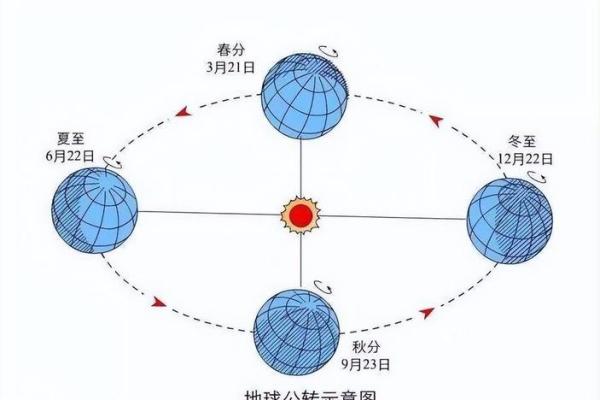

每年的春秋时节,天上的星辰和太阳的变化都被人们细心地观察,并与农业生产、节令变化紧密相连。中国传统节日的时间安排正是基于这些天文现象的规律,不仅体现了天文知识的深刻智慧,也反映了古人对自然的崇敬与适应。随着时间的流逝,许多传统节日已经演变成了多元化的文化习俗,深深地影响着人们的生活与情感表达。

农耕与天文的深刻联系

中国古代的农业文明深受天文现象的影响。天象变化不仅是天气变化的前兆,还影响着农作物的生长与收成。因此,古人根据二十四节气划分了一年四季,并在这一基础上安排了许多传统节日。例如,春节通常在农历正月初一,恰好与冬至后十五天的节令相对应,标志着新一年的开始。这个节日的设定不仅与太阳的运转密切相关,也与古代农耕活动的周期性息息相关。春节期间,家家户户都会进行祭祀和团聚,象征着祈求新的一年五谷丰登、风调雨顺。

历史案例:端午节的天文起源

端午节的日期通常落在农历五月初五,这一节日与天文现象也有着深厚的渊源。端午节的起源有许多说法,其中一个与天文有关的说法是,五月五日是夏至之前最接近太阳的一天。古人认为此时阳气最旺,容易滋生疾病,因此要进行驱邪避灾的活动。根据《左传》和《礼记》等古代典籍的记载,端午节与龙舟赛、挂艾草等习俗紧密相连。这些习俗不仅反映了古人通过天文观察所总结的健康防护知识,也体现了他们对“时令”的重视。在端午节,家庭成员常常围坐一起吃粽子,粽子的形状和包裹方式有着驱邪避疫的象征意义。

历史案例:中秋节与月亮的关系

中秋节是中国四大传统节日之一,每年农历八月十五举行。这个节日的设定与天文现象的密切关系也不言而喻。中秋节的日期通常是农历八月的满月,古人将这一时期称为“月圆之时”,象征着团圆和丰收。在《诗经》以及《周礼》等典籍中,都有关于“月亮”这一自然现象的描写,古人认为满月是天上最圆最明亮的时刻,代表着吉祥与幸福。因此,中秋节的传统习俗中,赏月、吃月饼和团圆宴等活动也都带有浓厚的天文文化意义。这一天的活动,不仅是对月亮的崇敬,更是人们借此表达对家人团聚、生活美满的祝愿。

现代传承与天文文化的融合

尽管社会发生了巨大的变化,但天文现象依旧在许多传统节日中占据着重要地位。随着科技的进步,人们的生活变得更加便捷,但对于天文变化的重视并未消失,尤其是在一些重要节日中,天文学的知识仍然被融入到日常生活和习俗中。例如,如今的春节和中秋节,人们不仅继续按照传统日期来庆祝,还常常会借助现代科技手段,如天文望远镜来观察月亮,甚至通过一些手机应用了解节气的变化。这种现代与传统的结合,不仅使得节日更具文化内涵,也让更多人通过天文现象了解自然规律,提升了公众对天文学的兴趣和认知。

古代天文与节日的联系,深刻反映了中国文化对自然的敏感与智慧。每一个节日的背后,都藏着古人对天文现象的观察与总结,也承载着千百年来不断传承的文化。