节令中的智慧:如何通过传统节日看懂四季变化

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-01 01:18:02

中国的传统节日,不仅仅是文化的象征,它们还蕴含了深厚的自然智慧。每一个节日的设定和流传,往往与四季的变化、天文的规律和农耕的需要息息相关。通过这些节日,我们不仅可以感受到中华文化的丰富底蕴,也能更直观地理解四季更替的节奏与规律。本文将结合两段历史背景,探讨传统节日如何帮助我们理解四季的变化,以及现代社会如何延续这一文化传统。

农耕节令与四季变化的关系

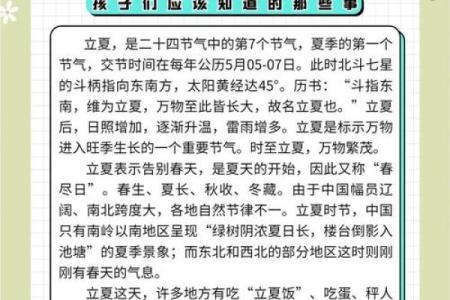

中国古代社会的农业生产与节令密切相关,节气的设置往往根据太阳的运行轨迹和农耕的需要进行调整。尤其是在二十四节气的框架下,每一个节气都有其对应的农业活动和天象特征。农民根据节令来安排播种、收获等农事活动,以期获得最佳的农作物产量。

例如,春分节气的设定,不仅仅是因为太阳直射赤道,昼夜平等,还是农耕社会中播种的重要时刻。春分过后,气温逐渐回升,春雨纷至,正是适合播种的一段时节。在这一时段,民间也有“春分麦种一粒,秋分稻种一粒”的说法,反映出古人对气候变化和农作物生长规律的深刻认识。

历史中的节令智慧

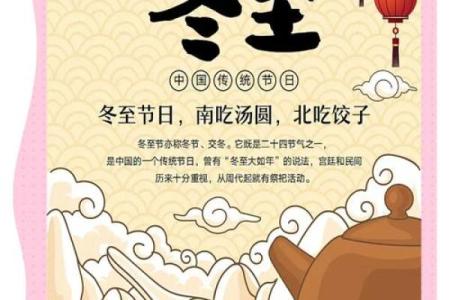

1. 冬至的智慧与天文观测

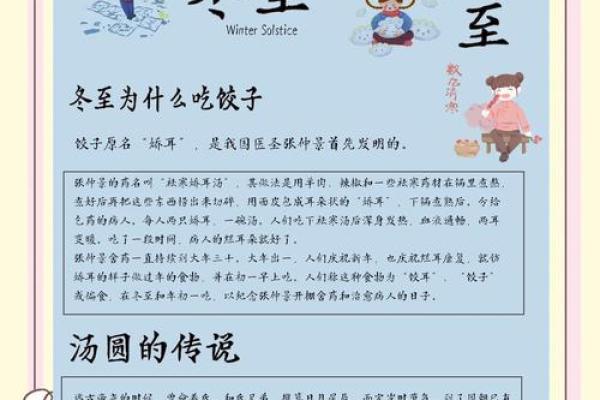

冬至是古人观察天文现象的重要节日,也是二十四节气中的一个重要节点。冬至过后,白昼逐渐变长,黑夜逐渐变短。这一现象与太阳的偏移和地球的倾斜轴有关,直接影响到古代农耕社会的生产安排。冬至时节,民间流行吃饺子、吃汤圆等习俗,象征着“团圆”和“温暖”。这些习俗背后,折射出古人通过天文现象预测季节变换,调整生活和生产节奏的智慧。

2. 立秋的传统与节令变化

立秋作为夏季和秋季的交替点,标志着气候逐渐转凉。古人将这个时节与“秋收”联系起来,尤其是在农田中,立秋过后,收获季节开始,农业生产进入高峰期。此时,农民通常会进行“立秋祭”的活动,表达对大自然的感恩以及对丰收的祈愿。这一习俗体现了对季节变化的敏锐感知和对自然规律的尊重。

现代社会中的节令传承

进入现代社会,科技和工业的发展虽然改变了人们的生产方式,但许多传统节日仍然深深扎根于我们的文化生活中。例如,中秋节的庆祝活动,虽然不再依赖农田劳作,但仍然延续着古人对“圆月”与“团圆”象征意义的重视。月亮的圆缺变化,与季节的转换密切相关,传统的月饼、赏月活动,不仅仅是对丰收的庆祝,也是对四季更替自然规律的一种文化传递。

在现代社会中,我们通过节日的庆祝,依然能感受到四季的轮回。例如,春节的时间与立春相近,标志着一年新气象的开始,民间常通过放鞭炮、拜年等活动来迎接春天的到来。这些活动,不仅是情感的交流,也提醒着我们,春天的脚步正在悄然来临。

每个节日背后,承载着的不仅是对自然变化的尊重和对生活的期望,也是在千百年的历史中,人们通过实际经验与观察所积累的智慧。在今天,虽然我们的生活已经发生了巨大变化,但这些节令智慧依然在现代社会中被代代相传,成为人们文化认同和情感联结的重要纽带。