盛夏节气:从农耕祭典到天文现象的全景解读

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-25 02:27:02

随着夏日的到来,人们的生活和节气息息相关,而在中国传统节气中,盛夏节气既是农耕社会的核心,又蕴含着丰富的天文意义。这个时期的节气,不仅对农业生产有着重要的指导作用,还深刻影响了古代人们的生活方式,尤其是祭典和节日活动。

盛夏节气的起源与农耕文化

盛夏节气的形成,与农耕文化紧密相连。在古代中国,夏季是农田灌溉、播种生长的关键时期。盛夏时节,气温逐渐升高,农作物进入生长的高峰期,尤其是水稻、麦子等主要作物。根据《周礼》中的记载,古人会在这一时节举行盛大的祭祀活动,感谢天地神灵的保佑,并祈求来年丰收。这些祭典,不仅仅是宗教仪式,它们也象征着人们对自然力量的尊重与顺应。

在农耕社会,祭典大多围绕五谷神灵展开,而盛夏节气恰逢麦田、稻田的关键时期,祭田、祭灶等习俗逐渐演变成了农耕节庆的一部分。例如,古人会在盛夏时节举行“田间祭”,借此祈求丰收。在这类仪式中,祭品通常包括丰收的粮食、果实以及牲畜,目的是感谢神灵的庇佑并祈求继续的恩泽。

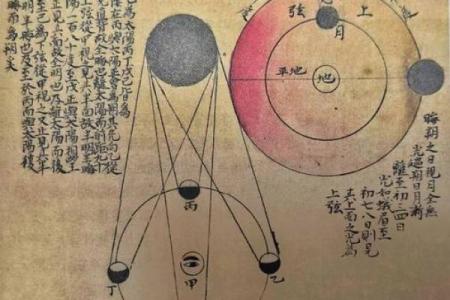

盛夏节气中的天文现象

与农耕密切相关的,还有盛夏节气的天文背景。盛夏节气往往与太阳的位置和变化密切相关,古人对天象的关注从未停止。天文学的观察记录中,夏至时节日照最长,太阳直射地球,温度急剧上升。根据《淮南子》中的描述,太阳的位置使得这一天成为全年白昼最为漫长的一天,因此,也有了“夏至日长”的说法。

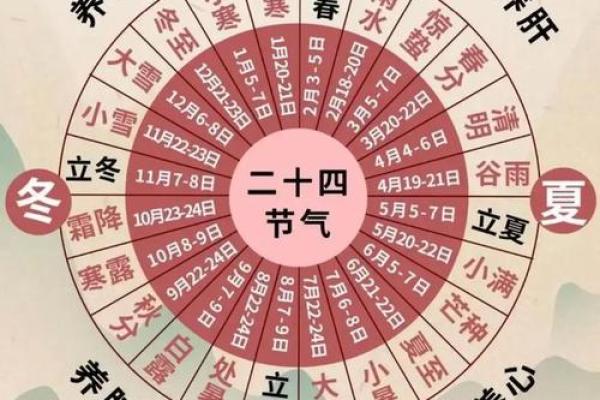

此外,盛夏节气还与中国传统的“二十四节气”系统中的一些天象密切相关。此时,北极星逐渐脱离地平线,显示出北方天空的星座变化,尤其是金牛座和天蝎座的亮相,形成了夜空中特有的景象。古人通过对这些天文现象的观察,不仅为农业生产提供了重要参考,也为后代留下了宝贵的文化遗产。

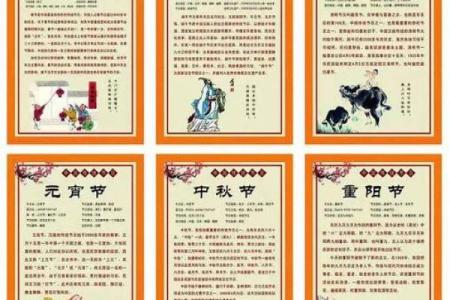

传统习俗与现代传承

盛夏节气的传统习俗至今在中国的许多地区依然得到传承,尤其是在饮食与节庆活动上。这一时期,食物以清凉、消暑为主,大家常吃凉菜、绿豆汤等,传递着顺应季节、清凉降温的生活智慧。例如,在一些地方,人们会在夏至节气到来之时,举行“夏至宴”,上桌的美食以时令蔬果和清凉汤品为主,不仅符合季节的需求,也寄托着祈求健康、安宁的心愿。

现代的节庆活动,如“端午节”和“夏至节”,也继承了许多盛夏时节的传统元素。例如,端午节有划龙舟、吃粽子等习俗,虽然其起源与盛夏节气的关联并不直接,但不少地区依然在夏季举行丰富多彩的活动,表达人们对大自然和生命的敬畏。

通过这些传统习俗,我们不仅能够感受到古人对自然的敬仰,也能理解现代社会如何通过对节气的关注,将这种千年传承的智慧和文化活化在当下的生活中。盛夏节气所承载的,不仅是农耕社会的生产与祭祀,它同样映射出人类与自然、天文、季节的深厚关系。这些历史遗产与现代生活的结合,使得我们的文化越来越生动、丰富。