探秘天文现象对农耕习俗的影响

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-23 16:54:02

在古代,人们通过观察天文现象与自然界的变化,逐渐总结出了一系列与农耕密切相关的习俗。这些习俗不仅影响了农业生产的节奏,也与社会文化、饮食等方面有着深刻的联系。天文现象,尤其是日月星辰的运行,成为了农耕社会的重要指南。

农耕与天文的起源

农耕文化与天文现象的关系可以追溯到人类早期的农业文明。在农业刚刚兴起时,人们对自然现象充满了好奇,尤其是天上的星星、月亮和太阳,它们的变化被认为与季节、气候、作物的生长密切相关。人们通过观测天体的运行规律,逐步找到了适合种植的时节。这种天文与农业的结合,不仅奠定了农业社会的基础,也形成了许多与天文现象相关的习俗和信仰。

二十四节气与天文现象

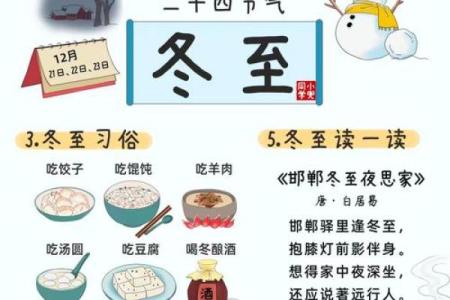

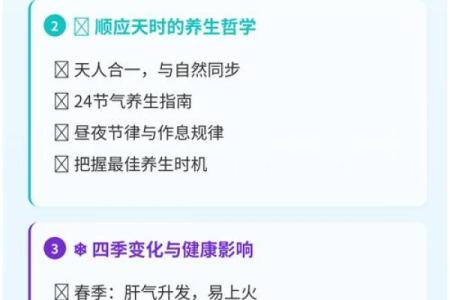

中国古代的二十四节气就是天文与农耕结合的典范。二十四节气的起源可以追溯到公元前4000年左右的夏朝,历法的制定与太阳的运行密切相关。每个节气代表着季节变化的不同阶段,它们帮助农民掌握最佳的播种、收割时机。例如,春分、秋分时,昼夜平分,农民根据这一天的阳光变化来确定耕种时间;而冬至时太阳最弱,气候寒冷,人们则准备来年春耕的种子和工具。

二十四节气不仅在农耕生产中起到指导作用,还成为了许多传统活动的基础。例如,立春时的“迎春祭”习俗,农民通过祭拜天神、祭祖祈求来年丰收。这些活动不仅是对天文现象的敬畏,也是对农业生产顺利进行的期望。

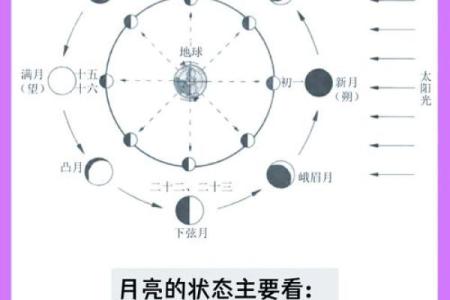

月亮与农耕的关系

古代农民对月亮的观察,尤其是在农历的每个月初一和十五,他们会根据月亮的盈亏变化来安排农耕活动。月亮的周期性变化直接影响着潮汐、气候及作物的生长。传统上,农民认为月亮满盈之时,土壤中的水分充足,适宜进行耕作;而月亮亏缺时则适宜收割,避免过多的水分对作物产生影响。

例如,农民常常选择在农历十五的满月时种植水稻,认为这时候的月亮能带来丰收的气象。而在月亮最小的时段,农民则更倾向于进行收割,因为那时的天象被认为有助于减少农作物的病虫害。

天文与农业的结合

随着现代农业科技的发展,传统的天文观测逐渐被现代气象技术所取代,但一些传统的天文观念依然影响着农民的生活。例如,在某些农村地区,农民仍然会根据天文现象来决定何时播种、收获,尤其是在节令转换的时刻。

现代的一些农耕节庆活动,仍然可以看到天文现象的身影。例如,在中国的“农民丰收节”中,虽然现代科技已经可以准确预测天气和农业生产周期,但依然会有天文元素的加入,如通过观测月亮的盈亏来安排节庆的时间。此外,随着人们对天文的兴趣日益增长,部分地方也开始举办“天文农业文化节”,通过讲解天文现象与农耕的关系,向年轻一代传递这一传统文化。

这些现代传承,不仅是对传统农耕习俗的延续,也是对天文与农业之间深厚联系的一种尊重和纪念。在这个信息化、科技化日益发展的时代,天文与农业的结合,仍然承载着古老智慧的光辉。