天文观测与节日放假安排的巧妙结合

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-16 16:12:02

在中华文化中,节日与天文现象之间有着千丝万缕的联系。自古以来,天文观测不仅为人们提供了指引农业生产的依据,还影响着传统节令的安排和庆祝活动。随着历史的变迁,天文现象与节日的结合逐渐形成了独特的文化习俗,深刻影响了中国的传统节日和民间活动。

农耕社会的天文观测与节令安排

农耕社会中,天文观测对农业生产至关重要。古人通过观察天体运动,特别是太阳、月亮、星座的变化,来制定播种、收割的时间。中国古代的节令体系,如“二十四节气”,正是基于这种天文观测而来。例如,春分和秋分的天文现象,标志着昼夜平分,农民根据这一时间点来调整农业活动。

最具代表性的节日之一是“春节”。春节的日期并非固定,而是根据农历来确定的,而农历又与月亮的运动密切相关。农历的制定依据了太阳的运行轨迹以及月亮的周期变化,因此春节的日期通常在阳历的1月或2月,正是寒冷冬季的尾声,预示着春天的到来。春节的庆祝活动,像是贴春联、放鞭炮等,均与祈求来年农耕丰收密切相关。这种与天文观测和季节变化的结合,体现了古人对自然规律的深刻理解和对农业生产的重视。

天文节令与饮食传统的结合

天文现象不仅影响着节日的安排,还深深融入了人们的饮食文化中。例如,传统的“中秋节”便与月亮的盈亏变化紧密相关。每年农历八月十五日,是月亮最圆、最亮的时候,因此这一天被定为“中秋节”。在这个节日中,月饼作为传统食品,不仅仅是祭月的象征,更蕴含着团圆和丰收的寓意。

《礼记》有云:“秋分之后,月亮最圆”。古人通过观测月亮的变化,发现了秋天是最适合祭月的时节,于是形成了中秋节这一文化传统。月饼作为象征团圆的食品,在这个节日成为必不可少的元素。每一口月饼,承载着人们对家人、对未来生活的美好祝愿。无论是月饼的口味,还是与亲友一起分享的方式,均体现了节令与天文观测的紧密关系。

现代节日与天文观测的传承

在现代社会,尽管科技发展使得人们的生活更加便捷,但节日的安排依然保留了许多传统习俗,天文观测的影响依旧深远。现代人依然依据天文现象安排假期,尤其是春节、端午节和中秋节,这些节日无论在民间还是官方层面,都被广泛庆祝。

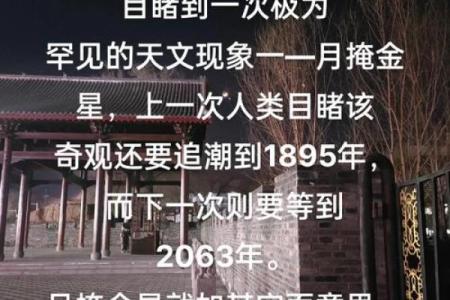

尤其是在中秋节,随着天文技术的发展,人们对月亮的了解更加深入。天文学家会在这个时刻举办月亮观测活动,而这一传统活动吸引了越来越多的人参与。通过天文观测,现代人不仅能够感受到自然规律的奇妙,还能与家人一同欣赏月亮,继承和发扬中秋节的团圆文化。此外,随着科技的进步,现代人还通过天文台、望远镜等工具更加精准地观测天象,这种结合古老传统与现代技术的方式,延续了天文与节日的紧密关系。

在这种传承中,天文观测不仅仅是科学活动的体现,它与节日习俗相结合,成为了人们在现代生活中保持文化认同的一部分。天文现象引发的节日庆祝活动,依旧成为了许多人表达情感、团聚亲友的重要方式。