节令诗句与传统节日习俗的深刻联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-10 09:09:01

春回大地,万物复苏,传统节令习俗与诗句的联系密不可分。古人通过诗句表达对自然的感知、对节令变换的关注,而这些诗句也与当时的农耕活动、天文现象紧密相连。节令不仅是自然界的循环,也是生活方式与社会文化的重要体现。以下,便从两个历史案例和现代传承中,探讨节令诗句与传统节日习俗之间的深刻联系。

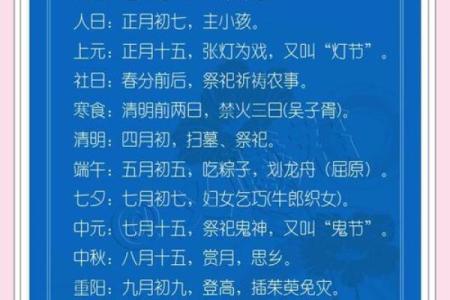

一、清明节的农耕起源与习俗

清明节是中国传统的节令之一,位于春季,气候温和,万物生长。在古代,清明节不仅是祭祖扫墓的时刻,也是农忙的开始。根据《诗经》中的诗句“绿竹入幽径,声声倚短松”,清明时节的自然景色得到了生动的描绘。随着气温回升,农田播种的时机到了,清明节成为了农耕社会中重要的节令节点。

清明节的传统习俗包括扫墓、踏青和吃青团。扫墓是为了纪念祖先,寄托后人对先人的敬仰之情;而踏青活动则是古人用来享受春天大自然的馈赠。此时,农民会前往田间地头,开始春耕,种植庄稼。青团的食用,与春季草木新绿有关,青团的色泽象征着春天的生机,符合节令变换时的自然节律。

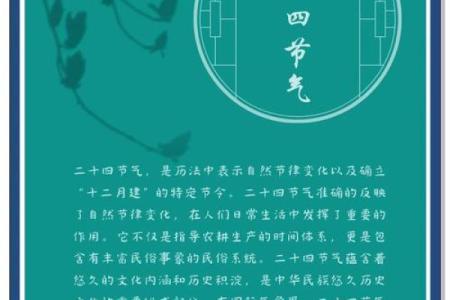

二、冬至节气与天文观测的联系

冬至节气是传统的二十四节气之一,标志着白昼最短,黑夜最长的时刻。古人通过天文观测确定冬至这一重要时点,进而影响了节令诗句与传统习俗的形成。《唐诗三百首》中有李白的《冬至夜对雪》:“银烛秋光冷,画屏晚带愁”,通过描绘冬至时节的寒冷与寂静,表达了对自然变化的敏感与反应。

在冬至的传统习俗中,有“吃饺子”的说法,特别是在北方地区。吃饺子象征着“交子换年”,即冬至是新一轮天文周期的开始,标志着太阳的回升。饺子的形状像耳朵,寓意着“驱寒保暖”,同时也象征着团圆和对未来的祝福。冬至节气的这种习俗与天文观测密切相关,体现了古人对天象变化的理解,并且影响了中国北方各地的饮食和活动。

三、现代社会的节令习俗与传承

在现代,节令习俗依然受到重视,尤其是在一些传统节日上。春节作为最为重要的节日,虽然不完全依赖于天文或农耕的实际需求,但依然延续了许多古老的习俗和诗句的文化内涵。诗句如“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,反映了春节时节人们对新一年的期待以及辞旧迎新的庆祝活动。

现代社会的人们在春节期间,仍然会进行家庭团聚、祭祖、放鞭炮、吃年夜饭等活动,虽然现代化的节令庆祝更为丰富,但这种与节令相关的活动依然源自古人的智慧。节令诗句中的“春风”或“爆竹”虽已变得现代化,但其背后传递的文化意蕴与自然节令变化的密切联系依然深刻影响着今日的节日庆祝。

在这些节令诗句与传统节日习俗中,我们看到的是古人通过对自然、天文和农耕的深刻理解,创造了富有意义的节日文化,而现代人则通过对这些传统的延续与创新,保持着与古人生活的纽带。