正月初一:从天文视角看新年开始

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-12 16:09:02

正月初一作为农历新年的开始,不仅承载着中华文化的深厚底蕴,也是天文和农耕历史的重要节点。从天文视角看,新年与天体的运行息息相关,而这一切背后是中国古人智慧的体现。

天文与农耕的结合

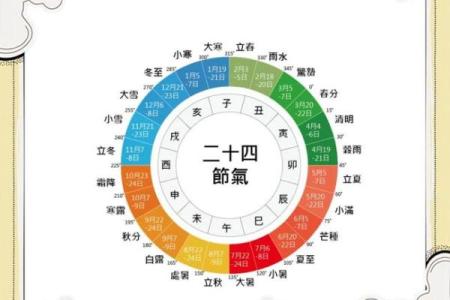

中国的传统历法是以天体运行为基础,尤其是太阳、月亮的周期变化。农历新年,通常落在冬至后第二个新月的日子,这个时点标志着阴历年与阳历年的交替。这个天文现象与农耕的周期密切相关,冬至之后,太阳逐渐回升,白昼时间变长,农田开始进入春耕的准备阶段。因此,农历新年不仅是一个时间点的标志,更象征着新的农耕周期的开始。中国古代的农民根据这一天文现象安排农业生产,帮助他们判断何时播种、何时收获,形成了“春种秋收”的规律。

传统习俗与天文影响

在农历新年的传统习俗中,饮食和活动具有重要意义。春节期间,人们讲究“团圆”,这与农历新年与家人团聚的文化相关。天文的变化意味着新的开始,也象征着一年的希望和机遇。人们习惯在春节时吃团圆饭,象征着家人齐聚一堂,合家欢乐。与此同时,年夜饭的菜肴中,鱼和饺子是常见的食物,象征着“年年有余”和“财富的积累”。这些习俗的背后,既体现了天文变化带来的时间意义,也与农耕文化中的丰收祈愿密切相关。

东汉的“天文命令”

东汉时期,天文学家张衡提出了“天文命令”的理论,认为天文现象不仅能影响自然环境,还与社会的政治运作密切相关。春节的日期选择便是依据当时的天文学理论进行设定,以确保农民能在最佳的时机进行耕作和收获。张衡的《灵宪》一书对农历的制定有着深远的影响,特别是通过观测天象,确定新年日期,从而确保农耕的顺利进行。通过这些天文现象,东汉的皇帝和百姓能够更好地安排生活和生产活动。

宋代的“天文节令”

宋代时,天文技术的进步使得人们能够更加精确地预见新年的到来。宋代的历法专家通过精确计算,确定了农历新年的具体日期,避免了因天象变化而导致的误差。这一时期,春节的庆祝活动更加盛大,天文的变化不仅是科学上的发现,也深深植根于民间信仰中。人们通过天文的周期变化理解自然的规律,进而形成了春节期间祭天祈福的传统。

天文与科技的结合

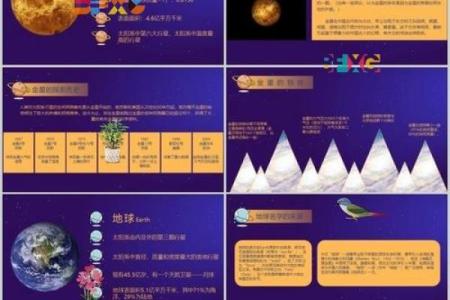

进入现代,随着天文科学的发展,春节的日期逐渐与现代的公历相对应。尽管如此,农历新年依旧保留了传统的天文意义。如今,人们通过天文计算和技术手段,精确确定新年的开始。同时,现代社会对春节的理解也融入了更多科技元素,如天文望远镜和气象卫星等,帮助人们更加深入地了解天文变化对节令的影响。这一切不仅使得传统习俗得以延续,也让春节的庆祝活动更加丰富和多样化。

这些天文现象和农耕习俗的结合,展现了中国古代文明的智慧,也为现代人提供了与自然和宇宙对话的机会。通过回顾历史与现代的结合,我们不仅能够传承文化,还能够在新的时代背景下理解和感受这份来自宇宙的启示。