农历节日中的天文现象与节令变换

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-28 02:18:03

在中国传统文化中,农历节日与天文现象和节令变换密切相关。古人依据天文观测,结合自然界的变化,形成了独特的节日习俗和农耕实践。这些节日不仅是对季节变化的庆祝,更是农业社会对自然周期的尊重与适应。下面,我们将从历史案例和现代传承两方面,分析农历节日中的天文现象与节令变换。

一、冬至节令与天文现象

冬至是中国农历中的一个重要节气,也是天文现象中最具代表性的节令之一。冬至发生时,太阳直射点最远离赤道,北半球白天最短,夜晚最长。自古以来,冬至就被视为一年的“分界点”,其后白天逐渐变长,象征着光明与温暖的回归。冬至的起源与农耕密切相关,古人通过观测太阳的运行,确定冬至时节的来临,标志着寒冷的冬季已过,新的季节即将开始。

在古代,冬至常被认为是“阳气生”的时刻。冬至后,阳气逐渐恢复,农作物生长的时机将逐步到来。因此,冬至的节令具有重要的农事意义。传统的冬至习俗包括食用“饺子”来驱寒、补气。此外,冬至时还常举行祭祖活动,以示对自然界和先人的敬畏与感谢。

二、清明节与天文变化

清明节是农历中的另一个具有天文意义的节日,通常发生在阳历的四月初。清明时节,太阳直射赤道,昼夜平衡,气候温和,万物复苏。古代农人通过观察太阳的升降,判断出清明节的具体时间,这一节令的到来意味着春耕的开始,农业生产进入关键期。

清明节的习俗十分丰富,最具代表性的便是扫墓祭祖。在清明时节,祖先的祭祀与自然界的复苏联系在一起,体现了对先人和自然的双重尊重。同时,清明时节也是“踏青”的好时机,人们在这一天外出踏青,享受春天的气息,寓意着生命的延续与更新。此时,大自然的勃勃生机与人们的劳动密切相连,象征着人与自然的和谐共生。

三、现代传承中的农历节日与天文现象

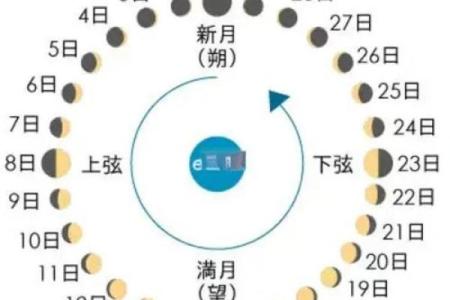

到了现代,随着科技的进步,人们对天文现象的理解更加深入,农历节日中的天文元素也得到了新的诠释与传承。以中秋节为例,虽然现代社会对月亮的认识已不再依赖于古人的直观观察,但中秋节的传统却依然延续着月亮文化的象征意义。

中秋节的起源与秋天的丰收季节密切相关。古代农人观察天象,发现中秋时节月亮最圆最亮,意味着丰收的到来。传统上,中秋节是家庭团聚的时刻,人们在月光下赏月、品月饼、共叙天伦之乐。在现代,虽然农业生产的方式发生了变化,但中秋节依旧是一个重要的家庭聚会节日,传承着对自然与家族的敬重。

此外,现代社会在节日的庆祝方式上融入了更多的科技元素。例如,利用卫星和天文望远镜进行的月亮观察活动,以及借助现代通信技术进行的线上家庭团聚等,都为传统节日增添了新的色彩和内涵。通过这种方式,天文现象与节令变换的联系不仅没有消失,反而在现代社会中找到了新的生命力。

农历节日中的天文现象与节令变换,不仅仅是古人对自然的朴素认知,也反映了人类与自然和谐共生的智慧。这些节日习俗穿越时空,延续至今,依然是中华文化宝贵的财富,体现了传统文化与现代科技的完美融合。