文化传承与节日诗篇

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-31 09:27:03

在中国的传统节日中,每个节日背后都承载着深厚的文化底蕴,反映了人与自然的互动、历史的积淀以及人们对美好生活的追求。这些节日不仅是人们日常生活中的重要组成部分,还体现了文化的传承与诗意的表达。每一个节日的起源、习俗和文学作品的结合,都形成了独特的节日气氛和文化印记。

春秋时期的祭祀与诗歌:传统节日的起源

春秋时期,中国的农业文明日渐成熟。那时,天文、农耕是人们生活的重要基石。最具代表性的节日之一是“春节”,它源于古代的“岁首祭”,即在农历新年之际,祭祀祖先和神明,祈求丰收和安康。春节的起源与农耕社会的自然规律密切相关,尤其是“春耕”的开始,意味着一年劳动的开始。

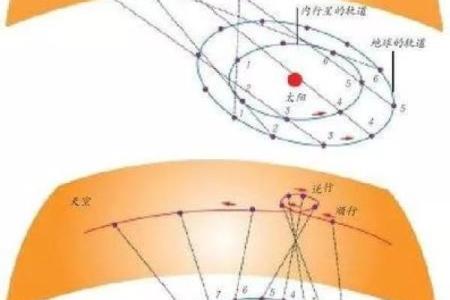

这一节日背后不仅有农业周期的影像,也有天文学的指导。例如,春节的日期是依据“二十四节气”中的“立春”来确定的。古人通过观察天象和季节变化,制定了许多节令活动。春节的诗篇如《元日》便生动描绘了春节的氛围,其中“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”一句,展现了人们对新一年的希望与祝愿。

唐代的“中秋节”与月亮诗篇的结合

唐代是中国诗词的黄金时代,中秋节则是这一时期最具代表性的节日之一。中秋节的起源不仅与农耕的丰收密切相关,还深受天文的启示。古人认为,中秋是观赏明月的最佳时机,象征着团圆和和谐美满。

中秋节的习俗主要集中在赏月、吃月饼、家庭团聚等方面。而与之相伴的诗篇,如唐代杜甫的《月夜忆舍弟》,便通过诗歌表达了节日中的孤独与思念之情。诗中“戍鼓断人行,边秋一雁声”不仅抒发了作者的家国情怀,也巧妙地将天文现象和人文情感结合起来,展现了节日的深远影响。

从这两种传统习俗来看,节日不仅仅是某种具体的活动或仪式,它还承载着人们的思想和情感表达。无论是农耕的季节性节令,还是月亮的诗意象征,都能通过诗篇的形式传达深刻的文化信息。

现代节日:在传承中创新

进入现代社会,节日的形式和习俗不断地变化,但其核心意义并未改变。春节和中秋节等传统节日依旧是中国人最重要的节日之一。如今,虽然许多节日活动更加商业化,但文化的传承却得到了更广泛的关注和传播。

例如,现代的春节,虽然庆祝活动更加多样,但许多人依然会遵循古老的习俗——贴春联、放鞭炮、团聚吃年夜饭等。而现代人对节日的文学和诗歌热情也没有减退,许多诗人、作家仍通过自己的创作来表达对节日的感受与理解。春节期间,各类文学作品和诗歌大会层出不穷,这不仅让人们在享受节日气氛的同时,也传承了节日背后的文化精髓。

通过这一现代节日的传承,可以看到古老的节日习俗与现代生活的融合。尽管现代社会的节日活动形式多样,但节日背后蕴含的文化价值和情感仍然深深扎根在人们心中,成为我们传承和创新的宝贵资源。

每个节日都是文化的载体,承载着过去、现在与未来的联系。通过传统节日中的习俗和诗篇,我们能够更深刻地理解中华文化的深厚底蕴,也能在现代社会中找到自己的文化认同。