节令与节日:从农田到城市的变迁

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-28 20:54:02

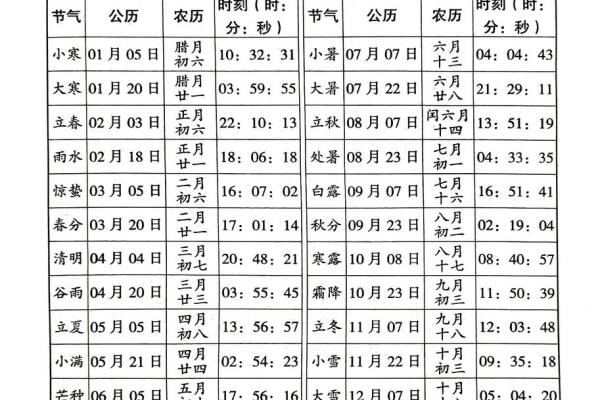

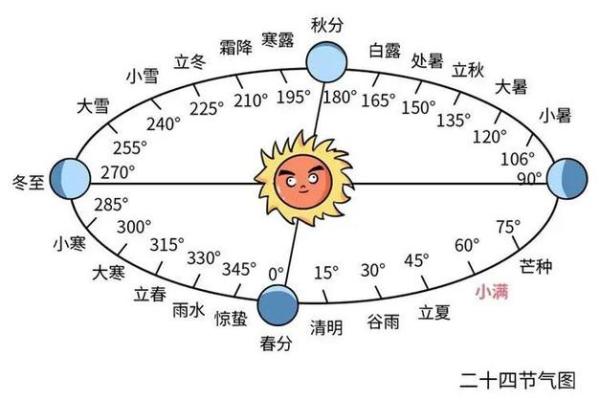

随着时代的变迁,人们的生活方式发生了深刻的变化,从农田到城市,节令与节日的形式和庆祝方式也在不断演变。这种变化不仅是文化与传统的转变,更是社会结构、生产方式与科技发展的体现。节令和节日的起源常常与农耕、天文等自然现象密切相关,而随着社会的发展,传统习俗也不断地融入现代都市的生活中。

农耕文化与节令的紧密关系

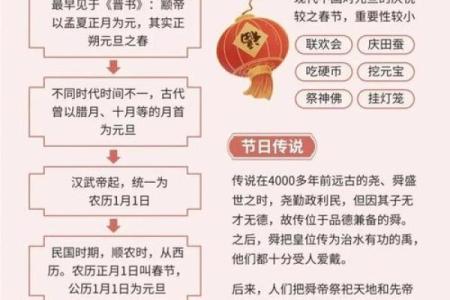

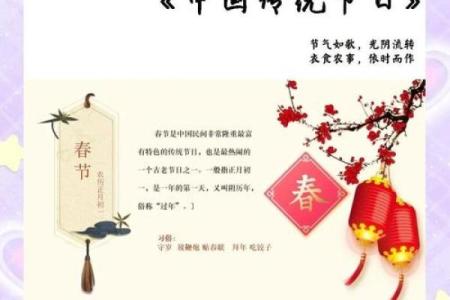

农耕文明是中国传统文化的重要组成部分,节令的形成往往与农耕季节的变化息息相关。春耕、夏种、秋收、冬藏等季节性的活动成为了古人划分时间的重要依据。例如,农历的新年——春节,起源于古代的“岁时祭”,旨在祈求丰收与安康。春节是中国最重要的节日之一,其历史可以追溯到几千年前的农耕社会。春节期间的种种习俗,如吃饺子、贴春联、放鞭炮,实际上都源自于农耕时期的求吉利和辟邪的愿望。

在《周礼》这部古代典籍中,节令被视为统治者与民众的重要联系纽带。书中详细记载了祭祀和农事的安排,强调了节令对于农业生产的影响。通过节令的变化,人们能够确定何时播种、收割,从而确保农业的稳定发展。

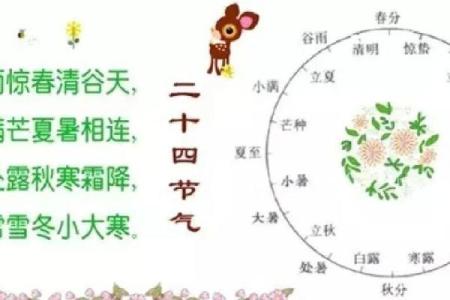

天文现象与节日习俗的结合

中国传统节日的另一个特点是与天文现象的紧密联系。例如,中秋节就是因为月亮的变化而形成的。中秋节源自古代的月亮祭祀活动,最早的记载可以追溯到《礼记》中的“秋夕祭月”之礼。随着时间的推移,这一传统逐渐演变为赏月、吃月饼等活动。古人认为,月亮象征着团圆和丰收,因此,中秋节便成为了家人团聚、庆祝丰收的重要时刻。

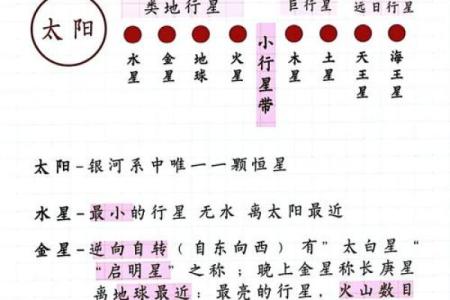

《史记》中的记载也提到,古代帝王通过观测天象来安排节令,天文学不仅对农业产生影响,也成为了制定节令和节日的基础。天文现象的变化如日月的盈亏、星辰的运动,都成为了农耕社会节令安排的重要依据。

现代城市中的节日传承与变革

进入现代社会,尤其是在都市化进程中,传统节令和节日的庆祝方式发生了巨大的转变。虽然人们不再像古代那样依赖农耕生产,但节令与节日作为文化的象征,依然在现代社会中保有重要地位。例如,春节虽然已不再像过去那样以农事为主,但家庭团聚、祭祖等传统依旧是现代春节的重要组成部分。近年来,随着城市化进程的加速,春节假期成为了人们与家人团聚的重要时刻,而“年味”则在城市的街头巷尾中得到了新的演绎。

现代社会对节日的庆祝方式,也更趋多样化。以中秋节为例,除了传统的赏月和吃月饼,越来越多的城市家庭选择在公园、广场等公共场所举办集体庆祝活动。科技的进步使得节日的庆祝方式更加便捷和丰富,通过互联网平台,人们可以随时随地与亲朋好友分享节日的喜悦,节日的意义不再局限于特定的时间和地点,而是成为了一种全球化的共享体验。

从农田到城市,节令与节日的变迁是社会进步与文化传承的缩影。尽管时代在变,传统习俗的核心价值依然影响着现代人们的生活。人们在新的社会环境中不断地传承与创新节日文化,使之既保有历史的印记,又具备了现代的活力。