用诗歌记录节令:农耕与节气的交响

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-26 08:00:04

中国的农耕文化与节气密切相连,二者的交响不仅体现在丰收的季节里,也在诗歌的传承中得到了记录。农耕社会依赖于天文的指引,节气作为一年四季的变迁标志,不仅影响了农业生产,还塑造了丰富的民俗和文化习惯。通过节令的诗歌,我们可以看到古人如何通过文字表达对自然的敬畏以及对生计的期望。

农耕与节气的起源

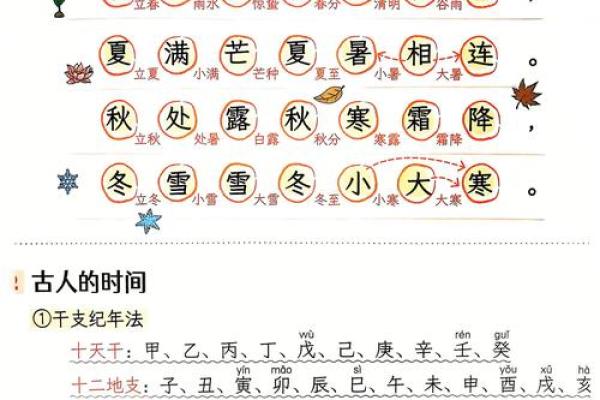

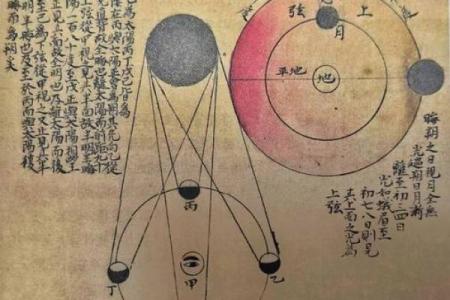

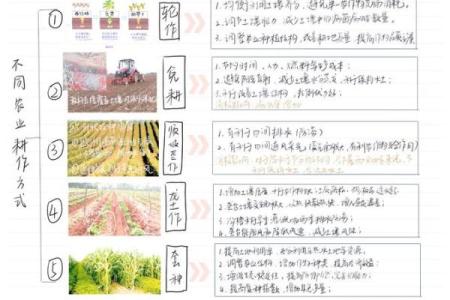

农耕文化的根基深植于中国古代的天文观察。中国古代人民通过对天象的长期观察,发现了二十四节气这一自然现象,并将其应用于农业生产中。节气的变化,标志着气候的转变,直接影响着作物的生长与收成。尤其是在春耕秋收的过程中,节气不仅是农民安排劳作的重要依据,也是古人生活中的重要时间坐标。

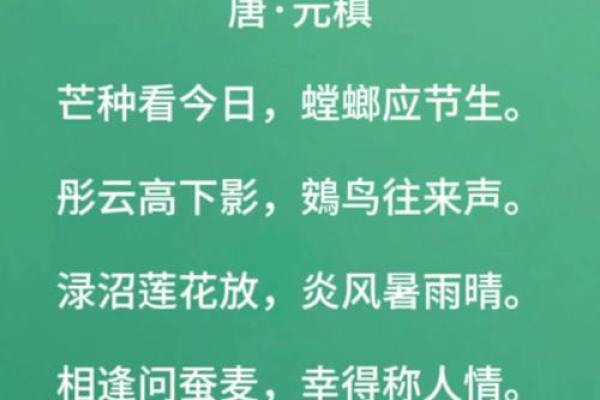

天文学与农耕的结合体现在古代诗歌中,其中许多诗篇描绘了节气的变化与农业生产的关系。《诗经》中的《豳风·耘田》便是一例。诗中通过描述春耕的场景,展现了人们与季节节令的互动。春耕在“春分”时节尤为重要,农人会根据节气的变化安排耕种与播种,诗歌中的“耘田”不仅反映了人类对自然的依赖,也突显了天文与农业之间的紧密联系。

传统习俗中的节气与农耕文化

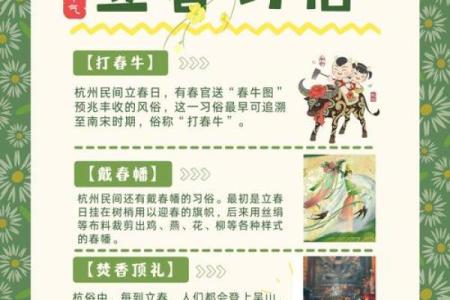

在中国,节气的传统习俗往往与农业生产活动紧密相关。每到一个节气,都会伴随着特定的饮食与民间活动,体现出人与自然的和谐共生。例如,在“立春”时节,民间有吃春饼、春卷等习俗,象征着迎接新一轮的农业季节。此时,农民会根据天气变化,开始春耕的准备工作。与此同时,节令带来的温暖气候也使得民间开始进行户外活动,如踏青、放风筝等,以祈愿丰收。

另一历史案例来自于唐代,唐代诗人白居易在《问刘十九》中写道:“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。”这首诗通过对二月春天的描写,展示了节气给农业带来的生命力。二月是“惊蛰”时节,天气渐暖,昆虫复苏,田野开始呈现一片生机。诗歌中对自然景色的生动描绘,正是反映了农业社会对节气变化的感知与体验。

现代传承与节气的文化意义

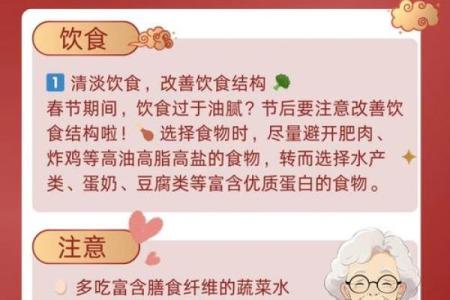

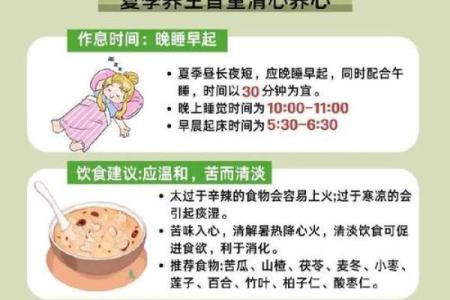

进入现代,节气依然在中国社会中占据重要地位,尤其是在农耕文化的传承与创新中,节气文化仍然被广泛尊重。在现代社会,许多地方的农民依然按照节气进行种植与收割,而传统节气也逐渐成为民众日常生活中的文化符号。例如,随着健康饮食理念的兴起,节令食物被广泛推崇,每个节气的时令食材成为人们餐桌上不可或缺的一部分。时令蔬菜和水果不仅因其口感最佳,且符合季节变化的自然法则,对身体健康尤为有益。

现代社会对节气的传承不仅局限于农业生产和饮食习俗,还表现在文化艺术的创作中。许多现代诗人、作家将节气作为灵感来源,创作出一批批富有时代感的作品,传承着古老的节气文化。这些作品不仅提醒我们要尊重自然,还促进了人与环境的和谐共生,成为新时代农耕与节气文化的象征。

通过这些历史和现代的案例,我们看到节气与农耕文化之间的深厚联系,以及它们如何在诗歌和民俗中代代传承。节令不仅是一种天文现象,更是人民生活与生产方式的体现,是一种文化的表达。