节日背后的农耕智慧:从季节变换看传统农事活动

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 18:09:03

农耕社会的发展深刻影响了传统节日的形成,节令变化成为了人们生活的重要节奏。随着农事活动的周期性变化,节气和节日逐渐融合,形成了与农耕、天文等紧密相关的传统习俗。这些节日不仅是文化的传承,也承载了古人通过观察自然界规律总结的生活智慧。

春耕与清明节

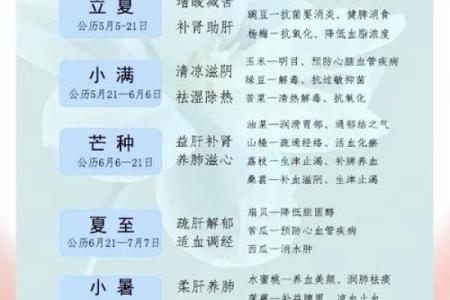

春天是农耕活动最为关键的季节之一,清明节作为春季的重要节日之一,历史上有着浓厚的农耕背景。清明节的起源可以追溯到古代祭祖与扫墓的习俗,但从农业的角度来看,这一节日的设置与春耕密切相关。清明时节,气温逐渐升高,雨水充沛,农田中的耕作进入了重要阶段,尤其是北方的农民开始进行春播。

《吕氏春秋》中提到,“清明前后,气温渐升,是农耕播种的好时节。”这一传统的农业智慧提示人们,清明节既是祭祖的日子,也提醒大家要抓住春耕的有利时机。与此相关的传统习俗之一就是“踏青”,古人相信清明时节,春光明媚,踏青不仅能放松身心,也有助于驱逐冬季积攒的湿气和病气。而这一习俗背后,则隐含着古人通过气候变化、农时规律总结出来的健康之道。

秋收与中秋节

秋季是农耕中最为重要的收获季节,中秋节正是位于秋收季节的核心时段。中秋节源自于古人对月亮的崇拜和对丰收的庆祝,尤其是在收获季节结束后,农民通过祭月和团圆来祈愿来年的丰收与安康。与春季的耕种不同,秋季是检验春播成果的时刻,因此,中秋节往往承载着丰收的喜悦与感恩。

《周礼》一书中提到,“秋收之后,月圆时节,百谷归仓,天高地阔。”这意味着农人通过对月亮的观察,确定了农作物的收割周期与秋季的农业活动节奏。中秋节作为一个重要的节令,既象征着天文学中月亮的周期性变化,也与农事活动的成果密切相关。此时的传统习俗中,吃月饼、赏月,不仅是一种文化的象征,也表达了人们对丰收和团圆的美好愿望。

农事节令与现代节日结合

随着现代化进程的推进,许多传统节日逐渐演变为更加现代化的庆祝活动,但其根基仍然深深扎根于农业社会的节令文化中。以农历新年为例,尽管现代人生活节奏加快,但农历新年依旧是最具代表性的农耕节日之一。在现代社会,人们可能不再从事传统的农耕活动,但农历新年期间的传统习俗,如扫尘、祭祖、吃年夜饭等,依然是全家团聚、寄托希望的重要时刻。

在一些农耕地区,节令和节日依旧发挥着指引人们农业活动的作用。现代农民通过对传统节令的继承,调整耕作计划,使得这些节日不仅仅是文化的象征,更成为农业活动的指南。通过对农历和天文现象的观察,人们依旧能通过节令提醒自己做好农业生产的准备,确保农作物的丰收和社会的安定。

节日背后承载的农耕智慧,不仅仅是对传统的继承,更是对自然规律和农业活动周期的深刻理解。无论是从清明节到秋收的农业活动,还是现代社会对这些节令的传承,都是人类与自然和谐共处的智慧体现。这些节日和习俗,延续着千百年来的农耕文化,连接着过去与现在,依然影响着人们的生活与生产。