寒食节:古老的禁火习俗与天文变化

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-31 11:27:02

寒食节作为中国传统节日之一,源远流长,承载着丰富的历史和文化内涵。它不仅与农耕文化息息相关,还与天文变化密切相关。寒食节的核心是禁火习俗,这一习俗的形成与古代天文现象的观察以及民众的生活需求紧密联系。

寒食节的起源:农耕与天文的结合

寒食节的起源与中国古代农耕文化有着密不可分的关系。古代农民往往依赖天象变化来安排播种、收割等农业活动。在春秋时期,寒食节便成为农耕季节中的一个重要标志。据史书记载,寒食节的禁火习俗最早源于周朝。当时周文王因病去世,他的儿子周武王继位后,为了纪念父亲并悼念其辛劳,决定在每年春季某一天实施禁火习俗,以表尊敬。

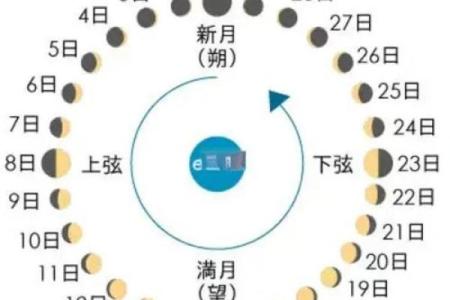

天文现象在此习俗的形成中起了重要作用。寒食节通常出现在清明前的一天,天文上正是春分后十余天的时段。这一时节,气温尚未回升,正是季节变换和农耕活动的过渡期,因此,古人通过这一习俗来调节生活节奏,避免因气候变化带来的不良影响。

寒食节的传统习俗:饮食与活动的传承

寒食节的传统习俗不仅体现在禁火这一行为上,还与人们的饮食和活动密切相关。禁火的意义在于不使用明火,以示对先人的敬仰,同时也为农民在寒冷的季节中保留一些时间用于休息和思考。禁火期间,古人会以冷食为主,这一习惯也逐渐演化为寒食节的传统食品。

在饮食上,寒食节的冷食以“寒食粥”、“青团”最为知名。寒食粥通常由五谷杂粮煮成,不仅有益健康,还具有祈求丰收的象征意义。青团则是以艾草为原料,具有独特的香气,是对春季草木生长的赞美。传统的冷食习俗体现了古代民众对自然季节变化的尊重,也反映出人们在节令中寻求温暖和安慰的心理。

在活动方面,寒食节还有着丰富的民间活动。古代的寒食节常见扫墓祭祖的活动,人们通过祭拜先人,表达对祖先的敬意与怀念。这一习俗在现代依然存在,许多人会在这一天扫墓祭祖,寄托思念之情。此外,寒食节也是春游的好时机,古人常在此时外出踏青,享受大自然的美好。

历史案例:晋景公与寒食节的渊源

寒食节与晋景公的故事密切相关。晋景公是春秋时期晋国的国君,他的父亲晋景公曾因与权臣屠岸贾的矛盾而发动政变,最终导致屠岸贾被处决。为了纪念屠岸贾,晋景公下令在每年寒食节期间进行禁火,并通过举办盛大的祭祀活动来表达对先人的追思。这个故事成为寒食节的典型历史案例,揭示了节日背后深厚的历史和政治背景。

节日文化的持续发展

虽然时代变迁,寒食节的传统习俗在现代社会依然得到了传承与发展。如今,寒食节不仅限于传统的禁火和冷食,更成为了人们休闲娱乐的一部分。现代城市居民往往借此机会与家人团聚,扫墓祭祖,甚至参加各种文艺活动和公益活动。这些活动不仅传承了寒食节的传统,还增添了新的时代内涵。

寒食节的现代传承体现了对传统文化的尊重与创新。随着社会的进步,寒食节的形式更加多样,但其核心精神——纪念先人、与家人团聚、庆祝春天的到来,依然在今天的中国社会中生生不息。