历史悠久的民俗与现代生活的联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-24 21:54:02

在古老的文化传承中,民俗扮演着举足轻重的角色。无论是节令的变化,还是与自然的联系,都在历代传承中被延续下来。民俗和传统习惯通过代代相传,至今在现代社会中仍然占有一席之地,形成了独特的文化景观。

农耕文明的起源与节令的联系

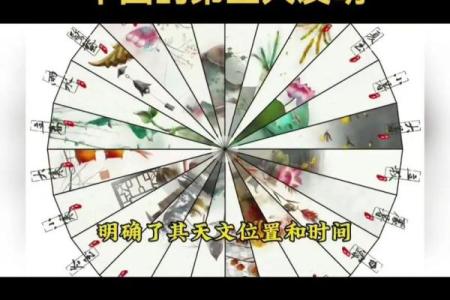

中国古代的农耕社会与天文息息相关,天文观测不仅指导农业生产,也成为了节令安排的基础。农历二十四节气便是这种文化的产物。每一个节气的设立,都与自然界的变化紧密相关,例如春分、秋分,标志着昼夜平分,影响着农田的耕作周期。农民们通过这些节气安排播种与收获,确保农业生产的顺利进行。

在传统习俗中,二十四节气不仅仅是农业的工具,它更成为了民众生活的准则。以“立春”为例,立春是农历新年的开始,传统上有吃春卷、打春牛等习俗,这些活动不仅是迎接春天的象征,也是对丰收的期盼。在古代,许多家庭会举行祭祀活动,感谢天地赐予的丰收并祈求来年的好运。这些活动虽源于农耕社会,但今天仍然有许多地方会在春天举行类似的庆祝活动,带有浓厚的传统色彩。

天文观测与节庆的相互交织

除了农耕,天文学的成就同样对民俗传统产生了深远影响。最典型的例子莫过于“中秋节”。中秋节源于古人对月亮的崇拜与对天文现象的观察。自古以来,人们便认为月亮是家人团聚的象征,每逢圆月,家人团聚,共赏明月,象征着团圆与和谐。

《礼记·月令》中有言:“秋月之望,白露至,寒露降。”这体现了古代天文对中秋节日期的精确判断,并与秋季的农事安排密切相关。尽管今天的中秋节已经不再是为了农事调整,但家庭团聚和赏月的传统依旧被广泛传承。在现代社会,尽管人们的生产方式和生活方式发生了巨大的变化,但这一天的象征意义未曾改变,依旧是家庭团聚、品尝月饼、共享天伦之乐的重要时刻。

现代社会中的传承与创新

在现代社会,许多传统民俗依然在我们的生活中留下深刻的印记。例如,春节作为最重要的传统节日之一,至今依然在中国以及华人社会中盛大庆祝。从春节的除夕团圆饭,到挂灯笼、放烟花、发红包,所有这些活动都可以追溯到古代的节令和宗教祭祀。现代社会的变化,使得许多传统活动开始融入新的形式和技术手段,互联网和社交媒体也为传统文化的传播提供了新的平台。

如今,许多人即使身在异乡,也能通过视频通话与家人团聚,通过电商平台购买传统节令的食品和年货。这种跨越时空的便捷方式,正是现代社会技术与传统文化交织的典型体现。在城市中,尽管生活节奏加快,许多人依然会回到家乡,与亲人一起过节。这种现代传承不仅保留了传统的文化价值,也为新的社会形态下的节日庆祝活动提供了创新的空间。

传统民俗是文化遗产的重要组成部分,它不仅与农耕文明、天文观察等古老智慧相结合,也在现代社会中得以传承和发扬光大。通过历史的脉络,我们看到了民俗与现代生活的深厚联系,这种联系在现代社会的变革中依旧焕发着生命力。