节令变换中的诗意——从农耕到天文的文化解读

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-07 13:45:02

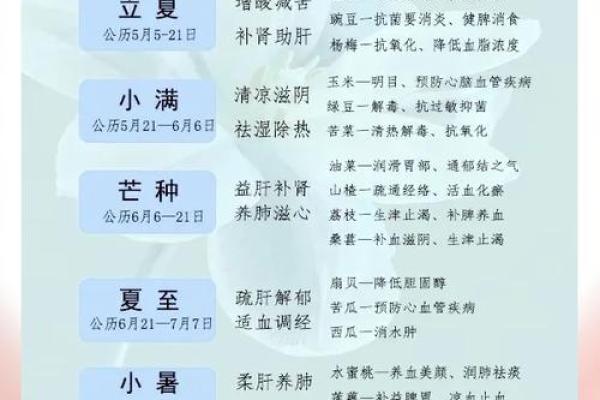

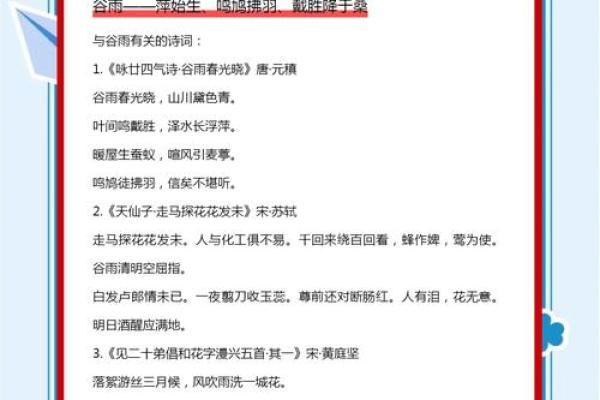

节令的变换伴随着四季的轮回,每一个节令不仅是大自然的变化,更承载着丰厚的文化意义。中国的节令变换,从农耕到天文,逐渐演化为一系列的传统习俗和文化象征,展现出人类与自然的密切关系。通过对历史的解读,尤其是对古代典籍的梳理,可以看到节令变换如何在中国传统社会中被赋予诗意,并且如何影响了人们的生活与活动。

农耕起源:节令与季节的密切联系

在中国古代,节令的变化与农耕生产密切相关。农业是古人赖以生存的根本,季节的变换直接影响到作物的生长与收获。最早的农耕节令体系,源于对自然界的观察与总结。根据《周易》中的“天人合一”思想,天象的变化直接与地面的农业生产相呼应。在农耕文明中,节令变换的每一时刻,都代表着不同的农事安排。

例如,春分时节,阳气渐盛,万物复苏,是播种的最佳时机。根据《礼记·月令》中的记载,春分节令通常与开始播种水稻、麦类作物相联系,而这一时节的到来意味着冬季的寒冷渐渐离去,农民们开始为一年的辛勤耕耘做准备。此时,人们的活动也围绕着春耕展开,田间地头,忙碌的身影常常伴随着对未来丰收的美好期许。

天文引领:节令与天体的关系

除了与农耕密切相连,节令变换还与天文现象密不可分。中国古代天文学发达,天体的运行规律和变化被用来指导日常生活的节令安排。尤其是在《周易》、《史记》等经典文献中,都有着对天文现象与节令的记录和分析。

冬至是一个典型的天文节令,它标志着阳气的复苏和阴气的消退,古人认为此时是阴阳转换的关键时刻。根据《史记·天官书》的记载,冬至过后,太阳逐渐向北回归,日照时间逐渐增加。古人通过观察太阳和星宿的运行规律,得出冬至是阳气开始复生的节令,标志着一年中的转折点。这个节令在人们的日常生活中也有着重要的影响,传统的“冬至大如年”便是对这个时节的重视,它不仅是一个农业生产的节点,也是家庭团聚、祭祖的时刻。

节令文化的延续

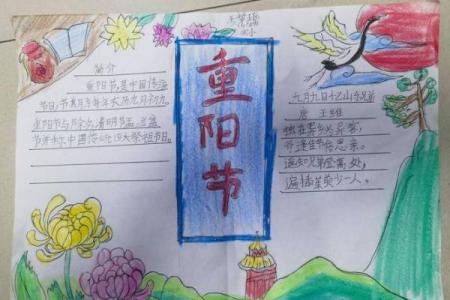

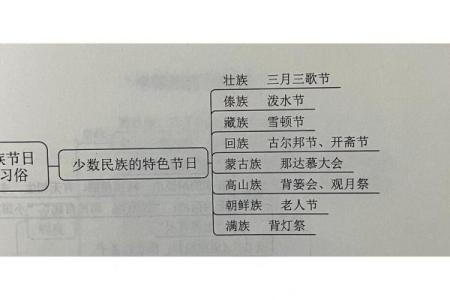

随着时代的变迁,节令文化虽然面临着现代化的挑战,但其深厚的文化底蕴依然在现代社会中得到传承。尤其是在一些传统节日的庆祝中,人们依然沿袭着古老的习俗与仪式,体现了对节令变换的尊重和对自然的敬畏。

在现代社会,随着科技的进步,农耕的方式早已发生了翻天覆地的变化,天文观测也越来越精准,但节令文化的传承却通过节庆活动、饮食习惯和传统节令仪式得以延续。比如,春节时节,家家户户都会准备丰盛的年夜饭,象征着一年的丰收和团圆;中秋节时,人们会赏月吃月饼,寄托着对亲人和未来的美好期许。尽管这些节令习俗的具体形式发生了变化,但其背后承载的文化意义和对自然的敬畏之心依然未曾改变。

通过农耕与天文的结合,节令的变换不仅展现了中国古代人民的智慧,也折射出人与自然和谐共生的哲学思想。这种文化传统在现代社会中仍然有着广泛的影响,成为了连接过去与未来的文化纽带。