月亮与太阳的对话:天文节日的文化解读

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-12 12:30:02

在许多文化中,太阳和月亮被视为神圣的存在,它们不仅主导着昼夜的交替,还与人类的生产、生活息息相关。天文节日作为对太阳和月亮的崇敬和纪念,不仅源于古代农耕社会的生产需要,也深深植根于天文观察的传统。通过历史和现代的传承,我们可以看到这些节日如何融入到人们的日常生活和文化习俗中。

农耕社会的起源

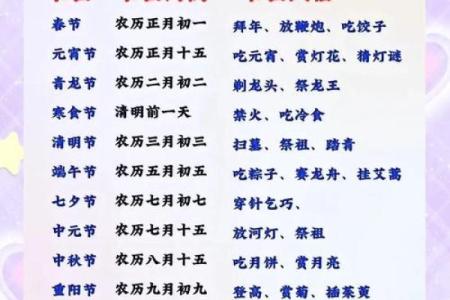

在农业社会中,天象的变化直接影响着农作物的生长与收成,月亮和太阳的运行成为了最基本的时间标尺。古人通过观察太阳和月亮的周期变化,划分了季节和节令,从而为农耕生产提供了指导。中国传统的节令如春节、秋分等,便是根据太阳和月亮的运行规律来确定的。

在古代,太阳与月亮不仅是自然现象,更是象征性的存在,赋予了人们文化与信仰的力量。太阳代表着力量与光明,月亮则象征着柔和与阴凉。这种象征性关系在各个节日中都有体现。例如,中国的“中秋节”便是以月亮为主题的节日,古人认为中秋之月最圆最亮,象征着家庭团聚和丰收。这一节日的起源与农耕社会的季节变迁密切相关,月亮的变化不仅指示着季节的更替,也为人们提供了劳动和休息的节奏。

传统习俗中的文化传承

月亮与太阳的对话在传统节日中的体现,不仅仅是天文现象的纪念,更是文化价值的传递。以“春节”为例,春节不仅是对农耕社会新一年开始的庆祝,也是太阳的再生和月亮的圆满的象征。春节期间的团圆饭、放鞭炮、舞龙舞狮等活动,既有驱邪保平安的寓意,也体现了对自然力量的尊敬。

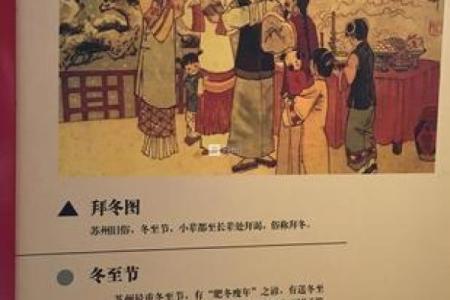

再如“冬至节”,这是与太阳密切相关的节日,标志着太阳回归的时刻。在这一天,白昼最短,夜晚最长,古人通过这一节日来庆祝太阳的复苏,象征着光明的回归。冬至习俗中的吃饺子、祭祖等,既是对自然的感恩,也是对家族与文化传承的重视。

现代传承的文化延续

随着社会的变迁和科技的发展,天文节日的意义和庆祝方式也发生了变化。然而,在现代社会,许多传统节日依然保持着重要的文化地位,成为家庭团聚、亲情传承的重要时刻。例如,在现代社会,尽管技术进步让我们不再依赖自然现象来安排农业生产,但中秋节和春节的传统依然被广泛庆祝,并通过各种形式得到传承。现代社会的中秋节,虽然节庆活动变得更加多元化,如电影放映、月饼文化等,但其象征意义依然围绕着月亮,强调家庭的团聚与人际的和谐。

同时,随着全球化的推进,太阳和月亮的文化象征也开始在不同的文化之间互动和融合。中秋节不仅在中国受到重视,在东南亚以及一些西方国家的华人社区也成为了重要节日。太阳和月亮的文化符号,通过这些节日活动不断跨越文化界限,展现出跨时代、跨区域的影响力。

太阳与月亮的节日不仅是自然现象的反映,更是人类文化认知和情感寄托的载体。从古代农耕社会的天文观察到现代社会的文化传承,这些节日活动无论在形式还是意义上,都不断被赋予新的解读与价值。