七月农事:传统节令中的农耕习俗与生活智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-30 11:27:03

在农历七月,随着炎热夏季的逐渐消退,传统的农事活动进入了一个新的周期。这个时期的农耕活动与天文变迁紧密相连,体现了中国古代农耕文化中丰富的生活智慧。无论是从历史遗留下来的典籍,还是现代农事的传承,七月农事承载着深厚的文化意义。

农耕与天文的深刻联系

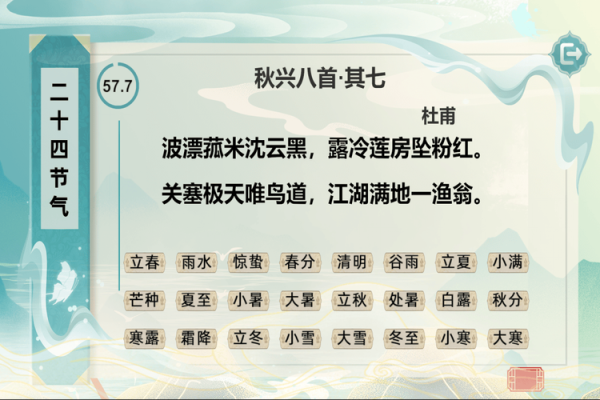

七月在农历中通常对应着一个气候变动较大的时期。根据《农政全书》的记载,七月是一个关键的农耕时节,正是夏季的尾声,也是秋季的前奏。此时,农民在田间的忙碌不仅仅是为了收获,也有着播种秋季作物的安排。天文上,七月的天象变化与农事活动紧密相关。星宿的变动,特别是“牛郎织女”传说中的牵牛星和织女星的升起,往往预示着一年的农作物进入了一个新的生长阶段。在这一时节,农人根据天象和气候变化的规律来指导农耕,体现了中国古代农民在自然观察中的智慧。

明清时期的七月节令习俗

在明清时期,七月的农事不仅仅限于田间工作,还与节令习俗紧密结合。根据《明清时节日记》记载,七月初七,即传统的七夕节,常常是与农事息息相关的一个节令。在这一天,农人会举行祭祀仪式,感谢天神和土地神的保佑,祈求丰收。这个习俗的背后,不仅是对自然神灵的敬畏,也体现了人们通过仪式感来强化与自然的联系和对未来农事的希望。七夕节也成为了民间流传的一个浪漫故事,但其原本的根基还是与农耕习俗有关。人们通过祭祀与祈求,期望获得一个好收成。

唐代《大元大一统志》中的农事记录

唐代的《大元大一统志》对七月的农事活动有着详细的描述。在这一时期,七月被认为是夏收后的重要过渡期。农人通常会利用这一时间修整农具、调整耕作方法,确保秋季的丰收。历史上,唐代农民特别注重七月的节令变化,往往根据季节的特征调整农作安排。七月的传统农事习惯,强调天时、地利与人和的结合。例如,七月是插秧、施肥和灌溉的关键时期,农民会依照这一节令开展田间管理工作。通过合理的季节性安排,确保作物的生长与成熟。

农事节令的延续与创新

进入现代,尽管科技不断发展,许多传统的农耕习俗仍被继承并在新的社会背景下得到了创新与发扬。在一些农田和农业社区,依然可以看到七月节令活动的影子。现代农民会根据气候变化与科学数据调整农事作业,但依旧会在七月初举行传统的节令庆典与祭祀活动。这些活动不仅是对传统农耕文化的传承,也逐渐成为现代社会中亲近自然、弘扬传统文化的一种方式。例如,一些地方还会在七月组织与农事相关的节庆活动,通过现代技术与传统文化相结合,让年轻一代也能感受到这一节令的重要性与深远意义。

七月的农事节令,不仅仅是一个季节性的农耕活动,更是中国古代人民与自然相互依赖、协调发展的智慧体现。从古代典籍中的记录,到现代社会的传承,这一节令中蕴含的文化价值和农耕智慧依然对今天的农业生产和民间习俗产生深远影响。