细数中国传统节日中的农耕文化与风俗传承

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-21 17:09:04

春节,又称农历新年,是中国最重要的传统节日之一。春节起源于古代农耕文化,与天文现象有着密切的联系。根据《礼记》记载,春节源于“岁终则祀”,即人们在农历年底祭祀祖先和神灵,感谢他们一年来的庇佑。而“岁终”正是农历新年,与太阳的运行周期密切相关。

春节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的当属饮食和活动。春节饮食以团圆、喜庆为特点,最具代表性的食物有饺子、年糕、汤圆等。饺子寓意着“金银满袋”,年糕寓意着“年年高升”,汤圆寓意着“团团圆圆”。此外,春节期间家家户户还会准备丰盛的年夜饭,欢聚一堂,共享天伦之乐。

春节的活动形式多样,最具特色的包括放鞭炮、贴春联、挂灯笼、舞龙舞狮等。放鞭炮是为了驱赶邪气、迎接好运,贴春联则是为了祈求吉祥如意。挂灯笼象征着光明和幸福,舞龙舞狮则是为了祈求国泰民安、风调雨顺。

元宵节,又称灯节,是春节之后的第一个重要节日。元宵节起源于古代天文观测,古人根据月亮的圆缺变化,将农历正月十五定为元宵节。这一天,人们会举行盛大的灯会,观赏花灯、猜灯谜、吃元宵,庆祝团圆和美满。

元宵节的传统习俗同样丰富多彩。观赏花灯是元宵节最具特色的习俗之一,各地都会制作精美的花灯,如龙灯、凤灯、宫灯等。猜灯谜则是考验智慧和才情的好机会,人们通过猜灯谜来增进友谊,传承文化。吃元宵则是元宵节的标志性食物,寓意着团圆和美满。

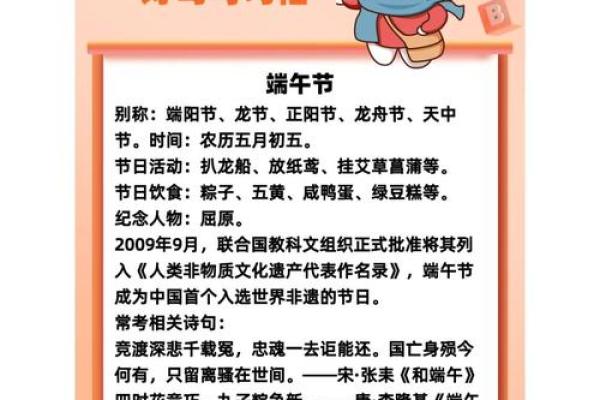

端午节,又称端阳节,起源于古代农耕文化,与纪念屈原有关。屈原是战国时期楚国的一位伟大诗人,他因忧国忧民而投江自尽。后人为了纪念他,便在每年的农历五月初五举行端午节活动。

端午节的传统习俗有赛龙舟、吃粽子、挂艾草等。赛龙舟是为了纪念屈原投江自尽,人们划龙舟将屈原的遗体打捞上来。吃粽子则是为了纪念屈原,因为相传屈原投江自尽后,百姓们纷纷往江中投放粽子,希望鱼虾不要伤害屈原的遗体。挂艾草则是为了驱除邪气,保护家人健康。

中秋节,又称月圆节,起源于古代天文观测,与月亮的圆缺变化有关。中秋节是农历八月十五,这一天,人们会举行赏月、吃月饼、祭月等活动,庆祝团圆和丰收。

中秋节的传统习俗有赏月、吃月饼、祭月等。赏月是中秋节最具代表性的习俗,人们聚在一起,观赏明亮的月亮,寄托思念之情。吃月饼则是中秋节的传统食物,寓意着团圆和美满。祭月则是为了感谢月亮带来的丰收和幸福。

这些传统节日不仅体现了中国古代农耕文化的精髓,还传承了中华民族的优秀传统。通过这些节日,我们可以感受到中华民族悠久的历史和丰富的文化底蕴。在现代社会,这些传统节日仍然具有重要的意义,它们不仅丰富了人们的精神生活,还促进了家庭和睦、社会和谐。让我们共同努力,传承和发扬这些优秀的传统文化,让它们在新时代焕发出更加耀眼的光芒。