十一月节令变化:如何通过养生调整迎接冬季

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-26 19:27:02

进入深秋,天气渐寒,时光如流水般向冬季进发。随着气温逐渐降低,冬季的脚步越来越近。如何通过调整饮食和生活方式迎接这个季节的到来,是每个人需要思考的问题。尤其在这个季节,养生尤为重要,不仅仅是为了抵御寒冷,更是为了保养身体,避免疾病的侵袭。

起源:农耕与天文的智慧

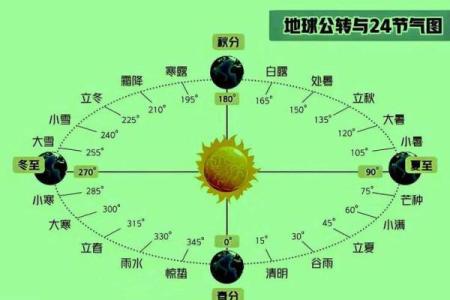

从古代农耕社会的角度看,冬季是人们为来年春耕打下基础的时节。随着气候逐渐转冷,农业活动减缓,民间对冬季的认知也逐渐深化,冬季成为养生的关键时期。天文学上的冬至,更是标志着昼短夜长的开始,是阴阳转化的重要时刻。古人早早就知道,在这个时节,人体的阳气逐渐收敛,容易因寒冷而损伤阳气。因此,养生的关键就是补充阳气,避免寒气侵入。

传统习俗:饮食与活动的调节

在传统文化中,冬季养生非常注重“进补”和“防寒”。《黄帝内经》提到“冬藏养肾”,认为冬季是“肾气”最为旺盛的时刻,此时最宜保养肾脏,补充体力。根据古代的饮食习惯,冬季的食物以滋补为主,如羊肉、牛肉、鸡肉等温热性食物。与此相对,传统中医还提倡多食用一些具有温阳作用的食材,如桂圆、红枣、枸杞等,帮助增强体内阳气,抵御寒冷。

与此同时,冬季的传统活动也和养生息息相关。冬季气候严寒,人们倾向于减少外出活动。然而,在古代的节令习俗中,冬季依然有不少促进身体健康的活动。例如,在冬季时节,冬泳便是一项传统的活动,这项活动不仅能够增强体质,还能激活体内潜藏的阳气。此外,寒冬中的适度运动,如打太极、步行等,也是非常推荐的方式,有助于增强身体免疫力,促进血液循环,保持身心健康。

历史案例:古代与现代的传承

第一个历史案例来源于明清时期的“冬至补冬”。古人早早就意识到冬至前后是阳气最弱的时节,因此各地都会举行“补冬”的活动。许多人在这时会进行补充营养的食补,特别是食用高蛋白、高热量的食物。这一习俗不仅仅局限于平民百姓,许多宫廷贵族也会在这一时段进行滋补,确保身体健康,抗击冬季的寒冷。

另一个历史案例是唐代《本草纲目》中的记载。书中提到冬季养生需要特别注重“肾”的保养,肾脏为“主藏精、主水”,在冬季需要通过适当的滋补食物来强化肾的功能。唐代的名医李时珍特别强调,冬季应当多食用带有温补性质的药材,如人参、枸杞、鹿茸等,这些食材有助于提升人体的免疫力,避免冬季易患的疾病。

现代社会的传承则体现在生活方式的调整上。现代人虽然在节令变化上更加关注,但对于养生的理解和执行依然保持传统的理念。在现代的城市生活中,尽管许多人缺乏足够的户外活动,但通过加强饮食调理和规律的作息,许多人依然能够有效地应对冬季寒冷带来的不适感。如今的健身活动、瑜伽与太极等传统运动,也正是与古代养生观念的传承有着不解之缘。

通过合理的饮食搭配,适当的运动锻炼,再加上保持良好的生活习惯,冬季的寒冷和疾病的侵扰都能得到有效抵御,身体和精神都能保持在最佳状态。