十一月养生:如何根据节令调整饮食和作息

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-15 15:00:06

进入十一月,寒冷的气息逐渐侵袭大地,随着节令的变化,人体的生理状态也会发生一定的变化。根据传统的农耕文化与天文观测,调整饮食与作息,既符合自然规律,也有助于保持身体的平衡。本文将从历史的角度探讨如何依据季节变化进行养生,结合古代与现代的做法,帮助大家更好地适应这个季节。

农耕文化与天文规律的关系

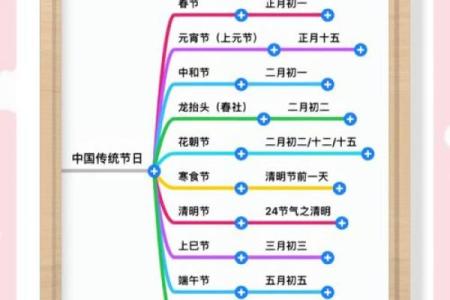

在古代,养生的理论与农耕文化和天文观测密切相关。农民根据天文现象来安排耕作,季节的变换直接影响着饮食和作息。例如,秋冬季节气温逐渐降低,阳气内敛,人体的阳气也开始趋于内藏。此时,传统养生学建议人们应该“早卧晚起”,避免过度劳累,增强身体的内在抵抗力。

古人认为,节气的变化和人体的生理变化密切相连。农耕社会中,人们利用节气调整农事活动,也会根据气候变化来适应饮食和作息,确保身体不受外界寒冷的侵扰。此时进补的食物往往以温补、滋阴为主,例如牛羊肉、桂圆、枸杞等,有助于增强体内的热量和阳气,帮助人们抵御即将到来的寒冷。

历史中的两个案例

1. 《黄帝内经》的养生智慧

《黄帝内经》是中国传统医学的经典之一,其中详细阐述了不同季节对人体健康的影响,并指出不同的季节应采取不同的养生方式。对于秋冬季节,《黄帝内经》提到:“秋冬养阴”,强调秋冬是收敛和内养的季节。此时,人体的阳气相对较弱,适宜采取“少食多餐”的饮食方式,同时应当避免吃生冷食物,以免损伤脾胃。

2. 民间的冬至吃饺子习俗

冬至是中国传统的节令之一,也是养生的重要时节。古人认为,冬至是一年中阳气最弱的时候,吃饺子既可以御寒,又有滋补作用。饺子的馅料通常选用猪肉、牛肉等肉类,搭配一些姜、葱等温性食材,既能帮助驱寒,又能增强体内阳气。这个习俗至今仍然在很多地方保留,成为人们在寒冷季节调整作息与饮食的传统方法。

现代传承与生活中的应用

在现代社会,尽管生活节奏加快,但依据传统的节令进行养生依然具有很大的现实意义。许多人在忙碌的工作中忽视了季节对健康的影响,而通过调整作息和饮食,可以有效提高免疫力,减少疾病的发生。

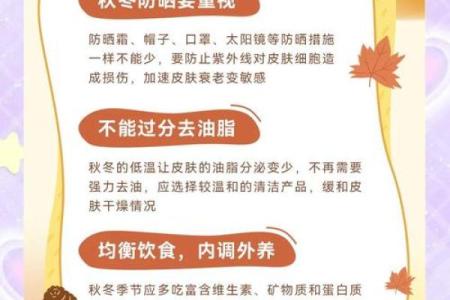

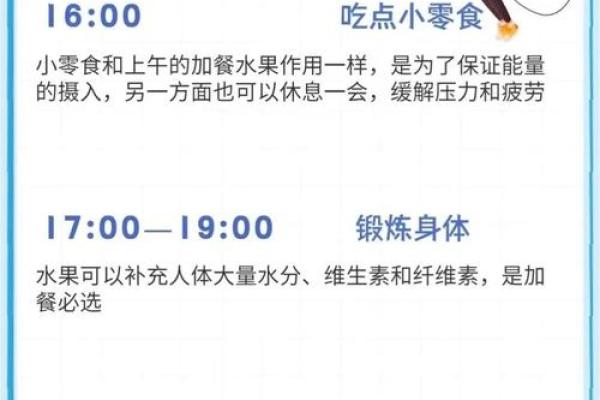

现代医学也强调季节变化与人体健康的关系。例如,在冬季,空气干燥,很多人容易出现皮肤干燥、呼吸不畅等问题。此时,现代养生提倡多喝水、多吃滋润的食物,如银耳、杏仁等,以保持身体的水分平衡。同时,现代人也应尽量调整作息,避免过度加班,保证充足的睡眠,保持身心的平衡。

在饮食上,现代人开始重视食物的温补效果。比如,秋冬季节常吃的红枣、桂圆、枸杞等不仅有利于气血的养生,还能帮助提高免疫力。在这个季节,建议尽量减少寒凉食物的摄入,增加温性食物,如牛肉、羊肉等,帮助身体适应气温的变化。

通过结合古代的理论与现代的实践,适当调整作息与饮食,可以让我们在十一月这个季节保持健康,迎接冬天的挑战。