农耕文化中的重要节令与习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-25 13:27:02

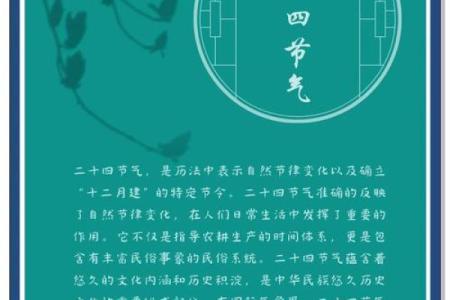

农耕文化深深扎根于中国传统社会中,农田的耕作与天文的变化息息相关。从古至今,随着季节的更替,农耕社会的节令与习俗逐渐形成并影响着人民的生活。这些节令不仅与农事紧密相连,也承载着深厚的文化底蕴和信仰。随着时间的流转,这些传统习俗有的逐渐演变,有的依然保留着古老的韵味,成为人们精神世界的一部分。

春耕时节与清明节

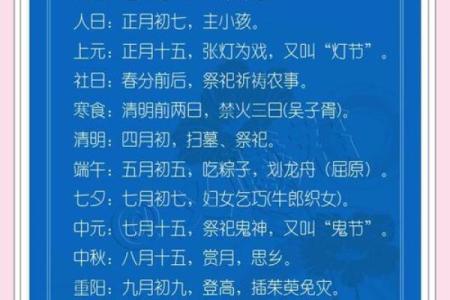

清明节,作为农耕文化中极为重要的节令之一,源于天文和农事的紧密结合。每年清明前后,太阳到达黄经15度,是春季的一个重要节气。此时正是气候回暖、草木复苏的时期,农民们开始忙碌于田间地头,进行春耕。清明节的日期也与这个季节密切相关,它不仅是祭祀祖先的日子,也是扫墓的时机,寓意着春天的重生与对先人的缅怀。

在传统习俗方面,清明节常见的活动是踏青和扫墓。踏青是指人们在清明节期间到郊外走一走,呼吸新鲜的空气,享受春天的生机。这一活动与农耕有着密切关系,因为踏青象征着农业的繁荣与新一季的开始。而扫墓则反映了农耕社会对祖先的尊敬与祭祀信仰,祈求祖先保佑今年的农作物丰收。清明的食物习俗也因地而异,南方常有吃青团的传统,而北方则习惯吃馒头,这些食物均含有对生命与自然循环的祝愿。

秋收时节与中秋节

与春天的清明节相对,秋季的中秋节同样深深植根于农耕文化之中。中秋节的起源与秋收密切相关,这一天象征着丰收与团圆。在农耕社会中,秋季是农作物的收获季节,尤其是稻谷和小麦等主要粮食作物,这个节令被赋予了“庆丰收”的寓意。

中秋节的传统习俗有赏月、吃月饼、团圆等,这些活动不仅仅是为了庆祝丰收,更蕴含着对家庭和睦与未来希望的祝愿。月亮在这一节令中扮演了重要角色,象征着圆满与和谐。古代典籍中有“明月几时有,把酒问青天”的诗句,表达了对月亮的敬仰以及对未来丰收的美好期盼。在这一天,家家户户都会制作和食用月饼,作为团圆的象征。月饼内的馅料和形状随着地域的不同而有所差异,但无论何种口味,月饼都承载着节令的象征意义。

农耕节令与节庆活动

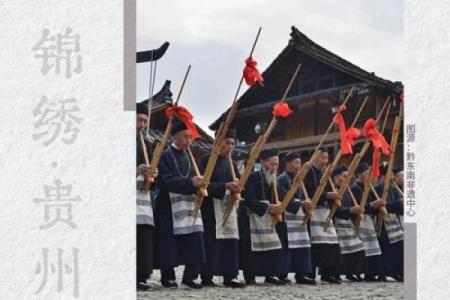

随着时代的发展,农耕文化中的许多节令习俗逐渐与现代社会生活相融合。例如,近年来许多地区通过恢复传统的农耕节庆活动,来强化对农耕文化的传承和教育。在一些乡村,每年秋季会举办中秋节庆祝活动,不仅有丰富的文化娱乐,还有农产品的展示和销售,传承着古老的农耕习俗。

此外,现代社会中也注重通过农耕文化节日的庆祝,增强人们对自然与生态环境的认识。如今的中秋节,不仅是家庭团聚的时刻,也成为了人们关注农业、支持乡村振兴的一个契机。这种现象表明,虽然时代变迁,但农耕文化中的节令与习俗依然在现代社会中发挥着重要作用,它们不仅仅是历史的回顾,更是对未来的展望。