我们的节日是什么——农耕社会与节令的契约

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-17 13:27:13

中国的传统节日深受农耕文化和天文规律的影响,成为了连接自然和人们生活的纽带。从远古时期开始,节日不仅仅是祭祀神灵、驱赶灾难的时刻,它们也象征着人与自然的和谐共生。每个节日背后都有其独特的起源、习俗和文化传承,今天我们来探讨两个历史案例和一个现代传承,分析这些节日如何反映了农耕社会与节令的契约。

农耕文化中的节令契约:春节的起源

春节,作为中国最重要的节日之一,起源可以追溯到古代农耕社会。春节的日期通常是根据农历新年的天文现象确定的,这一日期的选择与太阳、月亮、星辰的运动密切相关。农耕社会的人们将春天视为新一年的开始,象征着新的耕种季节的来临。春节的庆祝活动,不仅是对过去一年辛勤劳作的总结,更是迎接新一年的希望和祝福。

在传统习俗方面,春节的核心是“辞旧迎新”。从大年三十的年夜饭,到大年初一的拜年活动,都体现了人们对农耕生活的敬畏和对自然循环的认同。年夜饭的菜肴往往富含象征意义,如饺子代表“招财进宝”,鱼则象征着“年年有余”。这些饮食习惯不仅反映了农耕社会的经济活动,也传达了人们对天命的顺应和对未来丰收的期盼。

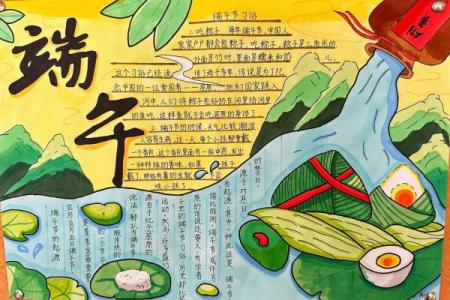

古代节令与天文的联系:端午节的天文起源

端午节,又名龙舟节,起源有着深厚的历史背景。根据古代天文学的观察,端午节通常在农历五月初五这一天,这个时点正好处于夏季的开始,也标志着一年中最炎热的季节的到来。古人认为此时阳气最旺,病菌最为猖獗,因此需要通过各种仪式来祈求平安,防止疾病的侵扰。

端午节的传统习俗主要有赛龙舟和吃粽子,均与农耕和天文现象紧密相关。赛龙舟的活动,源于古人对龙的崇拜,象征着驱邪避灾。而吃粽子则是为了纪念古代诗人屈原,粽子用竹叶包裹,代表着对大自然的敬畏,也体现了人与自然之间的契约。端午节的庆祝活动不仅是对屈原的纪念,也是对健康、对生命的祈愿,体现了农耕社会中人与自然的关系。

重阳节的意义

重阳节,是中国传统节日之一,具有悠久的历史背景。与春节和端午节不同,重阳节的起源不完全依赖农耕或天文现象,但它却深刻体现了人们对长寿和健康的追求。重阳节在每年农历九月初九,常常是登高望远、赏菊、饮菊花酒的日子。这些活动不仅是为了欣赏自然美景,更是通过与自然的亲密接触来表达对生命和健康的重视。

重阳节的现代传承,越来越多地融入了社会的关爱和敬老文化。在现代社会中,重阳节逐渐成为了敬老节,很多人通过陪伴长辈、献上菊花等方式,表达对老人家的关爱。虽然形式有所变化,但节日中所蕴含的尊老、敬天的传统精神依然传承至今。这种传承体现了农耕社会中人与自然、人与人之间和谐的关系,也反映了中国文化中孝道和健康长寿的深厚根基。

在现代社会,虽然我们不再依赖节令和天文现象来安排农耕活动,但这些传统节日依然为我们提供了与自然和社会连接的机会。每一个节日的背后,都有着深刻的文化寓意,既是对历史的回顾,也是在现代社会中找寻心灵的归属和文化认同的桥梁。