立春节令:诗中传承的农耕与生机

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-12 14:12:02

在中国古代,立春作为二十四节气中的第一个节令,不仅仅是一个天文现象,它也与农耕文化紧密相连。立春的到来象征着万物复苏,农田开始进入新的耕作周期。这一节令,千百年来深刻影响着人们的生产生活,特别是在诗歌和文学中,立春常被赋予了丰富的象征意义。

立春的起源与农耕文化

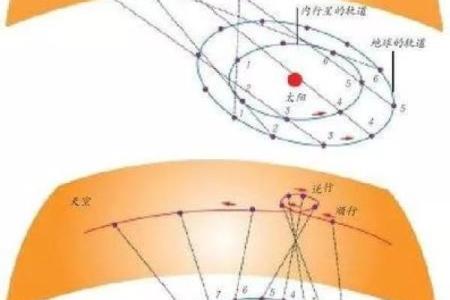

立春的起源可以追溯到中国古代的天文历法。根据《周易》与《吕氏春秋》的记载,古人通过观察太阳在黄道上运行的轨迹,将一年分为四季,立春标志着春季的开始。这个节气不仅与气候变化密切相关,更与农业生产息息相关。在古代中国,农业是生存的基础,立春的到来意味着农民开始准备耕种。这一节令的到来,激励着人们进行春耕,开始播种农作物,象征着新的生命力的注入。

在《诗经》中有着许多反映农耕文化的诗篇,其中不少诗句也与春天和立春节令相关。例如,《国风·周南·关雎》一诗就通过描写自然界的景象,传递出春天来临时生机勃勃的氛围。诗中的“关关雎鸠,在河之洲”反映了春天是一个充满生命力的季节,象征着人们对于新一季丰收的期望和渴望。

立春的传统习俗与饮食

立春不仅仅是农业活动的起点,它还伴随着丰富的民间传统习俗和饮食文化。古人认为,立春之日的饮食、活动具有驱邪保健康、祈求五谷丰登的意义。特别是在江南地区,立春时节常会举行“咬春”的习俗。人们通过食用春饼、春卷等食物,象征着吃下春天的气息,祈愿一年丰收。

在饮食上,立春时节的食物以青菜和春季的新鲜蔬果为主,代表着新生与生机。如《山海经》中提到的“春菜”便是古人用以祈求健康与丰收的食材之一。而春卷等食品,外皮象征着一年的丰盈,内里包裹的菜心则寓意着新生命的萌发。古人通过这些食物的制作与食用,传递了对自然与农田的尊重,也体现了人类对春天、对生机的珍视。

农耕与诗意的融合

进入现代社会,虽然机械化农业已经替代了传统的手工耕作,但立春所蕴含的农耕文化依然在许多地方得以传承。随着社会的发展,立春的传统习俗并未完全消失,相反,它与现代社会的融合愈加紧密。例如,现代城市中的一些家庭也会在立春这一天通过食用春饼、春卷等传统食品来寄托对美好生活的期许。

此外,立春作为中国传统文化的重要组成部分,也在现代文学与诗歌中继续传承。现代作家和诗人通过作品表达他们对春天、对农耕文化的情感。例如,现代诗人鲁迅在《朝花夕拾》中提到:“春风又绿江南水”,通过这句诗,他把春天的气息和自然界的复苏与人类的文化生活紧密联系在一起。这种情感的延续,既是对农耕文化的怀念,也是对春天生机的诗意表达。

立春的传承不仅仅在诗歌和饮食习俗中得以体现,更在每一年的春耕和春播中延续。无论是农田间的劳作,还是人们在城市中为春天祈福的活动,都在用一种简单而纯粹的方式,传递着古人对自然、对生命的敬畏与热爱。