小雪节气的农耕与生活:如何应对初冬的气候变化

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-26 14:36:01

随着小雪节气的到来,北风渐起,气温骤降。初冬时节的气候变化给农耕和日常生活带来了诸多挑战。在中国的传统农耕文化中,小雪是一个至关重要的节气,它不仅标志着冬季的真正开始,也为农业生产和生活提供了指导。

小雪节气的起源

小雪节气来源于中国古代天文历法。根据二十四节气的安排,天文学家观察到每年11月22日左右,太阳到达黄经240°时,气候开始进入寒冷期,这一时段便被定为“小雪”。在古代,农民会根据小雪的到来,调整种植、收获的节奏,确保在初冬寒冷的天气中能够顺利过冬。

小雪的天文特征标志着冬季降温的开始,这个时节气候干燥寒冷,尤其是在北方地区,常常伴随着初雪的降临,给人们的生产和生活带来影响。因此,农耕活动在小雪后要有所调整,以应对天气变化。

传统习俗与活动

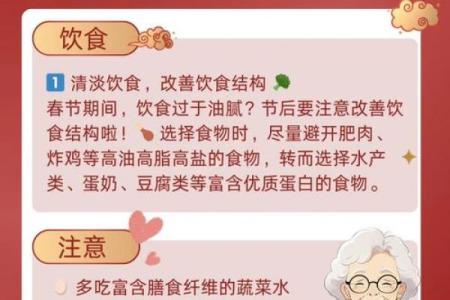

在小雪节气期间,传统的农耕和生活习俗十分丰富。饮食上,北方地区通常会准备一些适合寒冷气候的食物,比如羊肉汤、麻辣火锅等,来增强身体的抗寒能力。而南方则偏好以米饭和时令蔬菜为主,重视食物的保温作用。此外,小雪节气是大多数农田的休养期,农民会趁此时机对土壤进行松土和施肥,以备来年的耕作。

在古代,小雪节气也是农民最重要的祭祀时机之一。人们会举行祭天祭祖活动,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。祭祀活动往往结合农田和自然的保护,农民在小雪期间会通过祭祀活动表达对大自然的敬畏。

唐代的农耕调整

唐代农书《齐民要术》中就有明确记录,针对小雪时节的农耕安排。该书指出,在小雪节气到来之前,北方地区的农民已经完成了大部分秋收工作,冬季主要是保持农田的休养生息,防止寒冷天气影响土壤的肥力。小雪节气后,农民会开始检查储藏粮食的仓库,防止霜雪对粮食造成损害。通过这一系列细致的安排,唐代农民能够在严寒的冬季保持较高的生产力。

宋代的冬季储备

宋代文献《农书》对小雪节气有进一步的描述,特别是在冬季储备粮食和防寒措施上,提出了科学的建议。书中提到,宋代农民在小雪节气时,会进行“补仓”工作,确保有足够的粮食储备度过漫长的冬季。而在冬季的农活方面,则建议农民使用较为温暖的服装,避免长时间在寒冷天气中作业。

气候变化下的应对策略

在现代社会,随着气候变化的加剧,寒冷的冬季带来的挑战逐渐增多。对于今天的农民和城市居民来说,小雪节气依然具有重要的意义。现代社会的农业已经不再完全依赖传统的季节性耕作,但许多农民仍然会根据小雪节气的变化调整农田管理。例如,随着农业科技的进步,温室栽培和精准农业技术的使用使得许多地区能够在寒冷的冬季持续生产。而在生活中,城市居民逐渐认识到小雪节气的重要性,开始在这个时期养生保健,注重饮食调理,以应对冬季的寒冷和干燥。

尽管时代变迁,传统的农耕智慧依然在现代生活中发挥着积极的作用。从古代到今天,如何顺应小雪节气的变化,合理安排生活和农耕活动,已成为每个时代人们的重要课题。