天文视角下的传统节日时间与意义

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-10 15:36:03

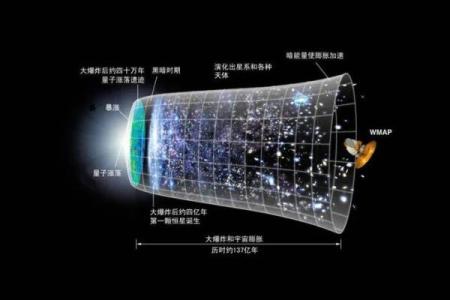

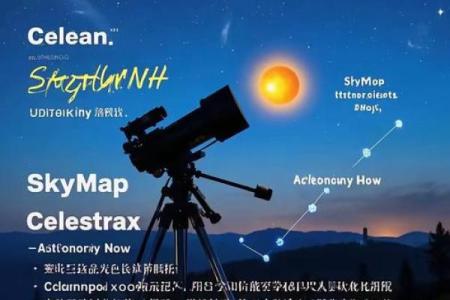

在古代,天文现象和节气对人们的生活有着极大的影响。节日的时间往往与天象变化、农耕活动密切相关。中国传统节日不仅是对自然界变化的响应,也深深地植根于文化、宗教及民间信仰中。许多节日的起源与天文现象、太阳、月亮、星辰的运行规律密不可分,通过对这些节日的理解,不仅可以了解中国的天文知识,还能感受到千百年来文化的传承。

春分节令与清明节

春分是二十四节气中的一个重要节点,标志着白昼与黑夜几乎平分的时刻。这一时刻的到来意味着阳光直射赤道,地球两极的温差开始逐渐缩小,温暖的气流开始从南方向北方流动。对于古代农民而言,春分节气是春耕的关键时刻,农忙即将开始。而与春分紧密相关的清明节,也因此拥有了独特的天文与农耕背景。

清明节通常发生在春分后15天左右,这一时节正是万物复苏的时期。古人选择这个时节扫墓祭祖,既是纪念先人的传统,也与清明时节的农事活动相契合。通过祭扫,祈求来年风调雨顺,五谷丰登,体现了对自然界力量的敬畏与依赖。清明的传统食物如青团、寒食粽等也与春天的草木和食物的季节性息息相关,这些食物不仅富有象征意义,也体现了农耕社会对季节变化的敏感和智慧。

冬至节令与大雪节

冬至是二十四节气中的一个重要节令,通常发生在12月21日至23日之间。冬至时,太阳直射南回归线,北半球的白昼最短,黑夜最长。在中国古代社会,冬至有着重要的天文和文化意义。根据古代天文学的观测,冬至是天象变化的标志,预示着寒冷季节的开始,同时也代表着太阳从此开始回升,白昼逐渐变长,气温回暖的开始。

与冬至相关的节日,大雪节便是其中之一。大雪节气通常紧随冬至而至,意味着气温更加寒冷,积雪增多,农业活动进入冬季的休养生息期。在这一天,人们会吃饺子,象征着驱寒避邪,同时也寄托了人们在漫长冬季里对温暖和新一轮生命力的期盼。这一习俗不仅承载着冬季生存的智慧,也传递着家族团聚、共同抗寒的情感。

春节与天文

虽然随着时代的发展,科技的进步,传统节日的天文意义可能逐渐被淡化,但一些传统节日的时间与意义仍深深扎根于人民的生活中,春节便是一个典型例子。春节的日期与农历的正月初一相对应,这一日期通常在每年1月21日至2月20日之间,这一时间的选择与天文有着千丝万缕的联系。

春节的起源可追溯到古代的“年”祭仪,代表着岁月的更替与自然的循环。正月初一是农历年的第一天,象征着新的开始,符合农耕社会对天文周期的敬畏与追求。从天文角度看,春节的日期正好是冬季的结束与春季的开端,象征着天地气象的更替与生命的重生。在现代,尽管春节的传统逐渐趋于娱乐化与商业化,但它仍然是一个家人团聚、祈求好运的时刻,也让我们从天文的角度感受到大自然的变化与生命的无穷延续。

通过这些传统节日的天文视角,我们不仅能了解古人如何与自然相处,也能感受到文化传承在现代社会中的生动体现。