九月重阳节:如何通过登高远望驱病消灾

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 18:02:15

重阳节,又叫“登高节”,每年农历九月初九。这一天,历来被认为是一个充满意义的节日,尤其在驱病消灾的传统观念中占据着重要地位。自古以来,登高远望、吃重阳糕、佩戴茱萸等习俗成为节日的标志。这些活动不仅是对自然的敬畏和尊重,也蕴含了丰富的文化内涵与健康哲学。

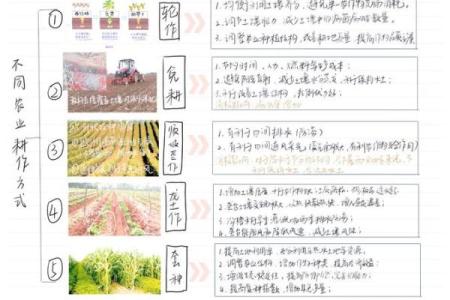

起源:农耕与天文的双重因素

九月初九的重阳节,起源于中国古代的农耕文化和天文观念。农历九月,正值秋季,农作物已收成,农人们在忙碌的收割之余,开始思考冬季的准备与保健。在这一天,天高气爽,气候宜人,适合登高远望,既可以欣赏秋景,也有着驱病消灾的寓意。

天文上,九月初九的“九”数字在古代被认为是阳数中的最大数,阳气最旺盛,正是消除不祥、祈求健康的好时机。因此,重阳节的“登高”不仅仅是为了欣赏美景,更是为了借助天地之气,增强体力,抵御寒冷与病疫。

传统习俗:饮食与活动的文化内涵

重阳节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的活动便是登高和食重阳糕。登高的活动在古代尤为流行,人们通过登高眺望,既可以欣赏美丽的秋景,也象征着通过高处的视角来避邪祈安,赶走病魔与不幸。

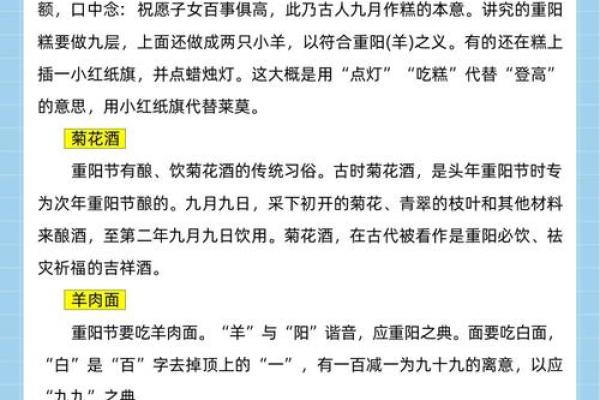

在饮食上,重阳节有着独特的食物传统,最常见的便是重阳糕。重阳糕一般由糯米和其他食材做成,寓意着“步步高升”,象征着事业和生活的顺利发展。除此之外,人们还会吃菊花酒,这也是重阳节的传统之一。菊花酒有着清热解毒、延年益寿的功效,因此被认为是滋补养生的佳品。

历史案例:重阳节的两段传承

历史上,重阳节有两段经典的文化传承故事,其中一个便是唐代的“登高望远”。唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》中写道:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”他通过描绘登高所见的景象,表达了自己对自然的敬畏与对生命的反思。重阳节的登高远望,正是这种情感的延续,不仅仅是欣赏景色,更是一种对自然与生命的感悟。

另一段历史传承发生在宋代,著名诗人苏轼曾在重阳节写过《西江月·夜行黄河曲》中提到:“但得大和殷,五福同行。”他通过这首词表达了自己对健康长寿的祈愿,反映了重阳节作为一个祈福节日的传统功能。

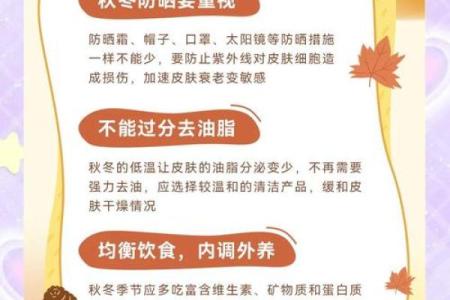

重阳节的健康与保健

在现代社会,重阳节仍然保持着重要的文化价值与健康意义。随着社会的发展,越来越多的人开始关注重阳节与健康的联系,尤其是在快节奏的都市生活中,越来越多的人通过登高、饮食等方式来放松身心,祈求健康。今天的重阳节,更多的是通过登高来调节身体,增进体质,保持健康。

此外,重阳节的活动也开始多元化,一些社区和学校会组织登高比赛、菊花展览等活动,寓教于乐,既弘扬了传统文化,又增强了人们的身体素质。这种现代传承,既保留了传统的健康理念,也融入了现代生活的需要,让重阳节成为了更加贴近人们生活的节日。

这些活动不仅仅是为了纪念历史,更是对身体和心灵的双重保健,使得重阳节成为了一个既有历史深度又充满现代活力的节日。