寒食节:清明前的一段祭祀与禁火的传统习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-25 10:36:02

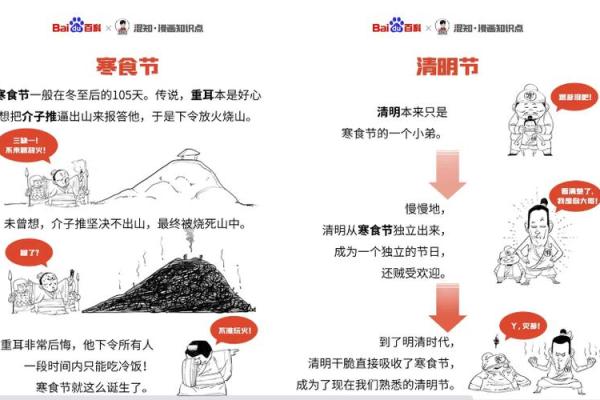

寒食节是中国传统节日之一,通常发生在清明节前两天,具有丰富的历史背景与文化内涵。这个节日源远流长,起初是为了祭祀先人,并以禁火的方式来表达对祖先的敬意,同时也反映了中国古代农耕文化与天文观念的紧密联系。

寒食节的起源:农耕与天文的结合

寒食节的起源有多个版本,但最常被认知的是与晋国的介子推故事有关。介子推曾在晋景公逃亡时,忠心耿耿地为其献身,甚至割肉为公主煮汤救驾。事后,晋景公即位后没有重用介子推,反而将他遗忘。介子推不愿与朝廷为伍,最终带着母亲隐居山林,直到有一天,晋景公烧山捉人时,山中火势未能把介子推和母亲烧死,他们最后死于火灾。为了纪念介子推,晋景公下令在介子推去世的那天不生火,用冷食来祭奠他。寒食节的禁火习俗因此产生,成为一种祭祀祖先、缅怀忠良的传统。

传统习俗:禁火与冷食

寒食节的一个显著特点是禁火,意味着在这一天,家家户户都不点火做饭,而是以冷食为主。冷食不仅是一种习俗,更承载着祭祀的意义。寒食节期间,通常会吃一些传统的冷食,如“寒食粥”或是各种冷盘,这些食物象征着节日的肃穆与对先人祭奠的庄重。

饮食之外,寒食节还有一些传统活动,如扫墓和祭拜祖先。在这一天,人们会前往墓地祭扫,扫除杂草、修缮坟茔,并向先人敬献祭品,祈求先人的庇佑。祭扫活动的核心不仅是为了表达对先人深深的敬意,同时也寓意着对自然的敬畏和对生命延续的尊重。

东晋的寒食节

东晋时期,寒食节的习俗依然盛行,且逐渐与清明节相结合。东晋时期的寒食节更为盛大,成为一种全民性的节日活动,许多文人雅士会在节日期间举行诗文歌咏,互相送礼,形成了一种具有文化底蕴的节日氛围。尤其是在寒食节期间,东晋的士族阶层会举行大规模的祭祀活动,甚至有时会借此机会进行社会交往,推动文化的传播和继承。

唐代的寒食节

唐代时期,寒食节的祭祀活动愈加丰富且具有影响力。唐朝时期,寒食节已不仅限于对介子推的纪念,还融入了更多的社会与政治意义。唐朝皇帝常在寒食节时举行盛大的祭祀活动,展示国家的力量和对先祖的尊崇。与此同时,民间也非常重视这一节日,许多人家会通过“寒食冷盘”来表达对节令和节日的敬仰,这一习惯甚至在后世的宋代得到延续。

文化与习俗的延续

在现代,寒食节的禁火习俗虽然在大部分地区已经不再严格遵守,但其文化内涵和祭祀活动仍然深受人们的喜爱。许多地方的寒食节活动仍然充满浓厚的节日气氛,尤其是在一些传统文化保存较为完好的地区,扫墓祭祖、拜祭先人等活动仍然被广泛开展。同时,随着人们生活水平的提高,寒食节的饮食方式也发生了变化,冷食的传统逐渐融入了现代人的饮食文化中,成为一种寓意深远的节日美食。

尽管寒食节的禁火习俗已不如过去那么严格,但它所承载的历史记忆和文化传承依然是现代社会重要的文化资产,提醒人们不忘先人的恩德,并且保持对传统文化的敬仰。