节日背后的天文意义:从节气到星象的联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-11 12:09:02

在中国的传统节日中,许多节日的日期和庆祝活动与天文现象密切相关。无论是二十四节气的划分,还是星象的变化,它们与农耕文明的起源和发展有着深刻的联系。今天,我们从历史的角度分析这些节日背后的天文意义,探索它们如何通过节气和星象的变化影响了人们的生产和生活。

农耕与天文的结合

中国古代的农耕社会对天文现象非常重视。农作物的生长与季节的变化密切相关,因此人们需要通过天文现象来指导农业活动。二十四节气是根据太阳在黄道上的位置而划分的,每个节气对应着不同的气候特征和农业活动。例如,春分和秋分这两个节气,正是太阳直射赤道,昼夜几乎平分,标志着春秋两季的平衡。这一节气不仅对农作物的播种和收获有重要影响,还成为了农民确定最合适种植时间的依据。

立春与农耕的起源

立春是二十四节气中的第一个节气,它通常出现在每年的2月4日或5日,象征着春天的到来。古人认为,春天是万物复苏的季节,立春之后,天气逐渐回暖,农田开始解冻,适宜播种。立春在农耕社会中有着重要意义,古代农民会在这一天举行祭祀活动,祈求新的一年风调雨顺,五谷丰登。此外,立春还与星象密切相关。在中国古代,立春时太阳的位置正好在黄道的第一个度数,标志着一年一度的天文起点。古代典籍《礼记》便提到过“春秋大一统”,强调春天作为四季之首的地位。

秋分与收获的时刻

秋分是另一个与天文现象紧密相关的节气,它通常出现在每年的9月23日左右。秋分是秋季的中点,太阳直射赤道,昼夜平分,气候温和,适宜农作物的成熟与收割。在古代,秋分后,农民会进入收获的季节,特别是稻谷、玉米等粮食作物。秋分时节,人们会举行祭祀活动,感谢大自然的馈赠。在中国的传统文化中,秋分还与星象的变化息息相关。秋分时,黄道的太阳与北极星的方位恰好相对,象征着阴阳平衡,天高地阔的格局。中国古代天文学家通过观察星象变化,确定了节气的安排,使得农民能够根据天文现象作出最科学的农业决策。

中秋节与月亮的连接

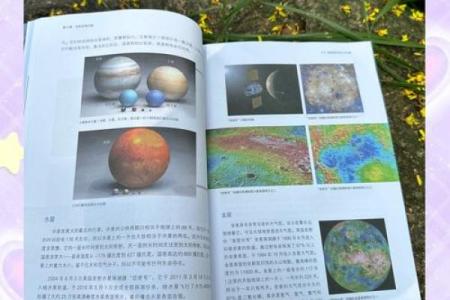

进入现代,节日背后的天文意义仍然得到了很好的传承,尤其是中秋节。中秋节通常发生在农历八月十五,是一年一度的月圆之夜。中秋节的庆祝活动与月亮的变化紧密相连,象征着团圆和丰收。虽然现代的农业生产已经不再完全依赖天文现象,但中秋节仍然是反映天文学与传统文化结合的重要节日。每年中秋之夜,人们会赏月、吃月饼,许多人还会通过天文望远镜观察月球表面,探讨其科学意义。

通过这三个节日案例,我们可以看到,节日与天文现象之间有着密切的联系。古人通过观察天象的变化,创造了与自然和谐相处的节庆活动,这些活动不仅反映了当时社会对天文现象的认知,还展示了节日文化的传承。如今,虽然技术进步让我们不再单纯依赖天文现象来安排农业活动,但这些天文与节日的联系仍深深影响着现代社会的节庆文化。