重阳节与老年人关怀:在九九重阳,传递温暖与敬意

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-14 11:27:04

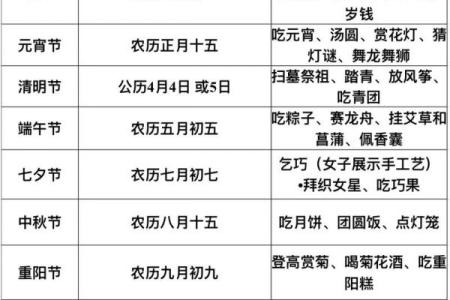

在每年的农历九月初九,人们会迎来一个传统的节日——重阳节。这个节日不仅仅是对农耕社会的纪念,更是敬老、爱老的象征。它融合了丰富的天文与农耕文化背景,通过一系列的活动和习俗,展现了对老年人的尊敬和关怀。

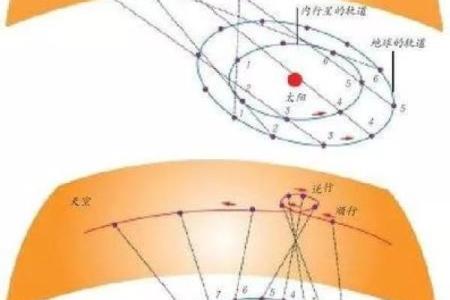

重阳节的起源与天文背景

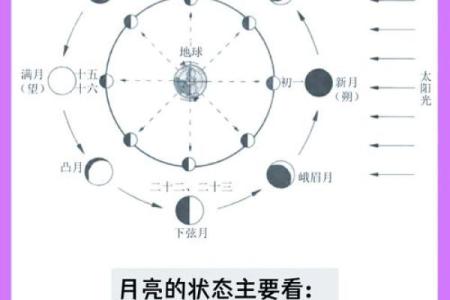

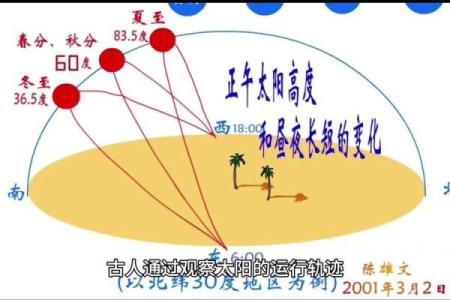

重阳节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会和天文观念。九月初九,日月同辉,恰逢“九”这一数字具有特别的意义。中国文化中“九”被视为阳数中的最大数,而两次“九”叠加则象征着阳气的强盛和繁荣。因此,古人认为此日是一个能祈福消灾、保平安的吉日。重阳节源于古代的“登高”习俗,人们会选择在这一天登上高山,象征驱除邪祟、避开灾难。同时,重阳节也与“长寿”紧密相关,象征着老年人的长命百岁。

重阳节的传统习俗与饮食文化

重阳节的传统习俗丰富多样,其中最具代表性的活动是登高和吃重阳糕。登高象征着驱邪避灾、祈求安康;而重阳糕则是一种具有悠久历史的节令食品,寓意着步步高升、生活蒸蒸日上。重阳糕一般是用米粉、枸杞、红枣等食材制作而成,寓意着健康与长寿。此外,重阳节的饮食习俗中还有“菊花酒”,菊花被视为长寿的象征,喝菊花酒不仅能养生,还能增添节日的气氛。菊花茶和菊花酒也是当时社会对老年人关怀的一种表现,愿他们如菊花般长寿。

汉代的“登高避灾”

在汉代,重阳节的“登高”习俗已经非常盛行。当时的汉朝皇帝为了祈求国运昌盛和百姓安康,曾在重阳节举行盛大的登高活动。百姓在这一天纷纷登高望远,进行一系列祈福活动,藉此祈求风调雨顺,国泰民安。对于当时的老人而言,参与登高活动也是一种表达尊敬和养生的方式。古籍中记载,老人常常在这一天进行群体活动,既能锻炼身体,又能增进社会联系。

唐代的“敬老”传统

唐代时期,重阳节开始形成更为深厚的敬老文化。唐朝诗人王维在《九月九日忆山东兄弟》一诗中写到:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这首诗虽然写的是重阳节,但其中深刻体现了他对家乡、对亲人的怀念,尤其是对年老亲人的思念。此时的重阳节,已不仅仅是避灾祈福的节日,更是人们通过饮食、习俗等方式关怀老年人,向他们表达敬意。唐代的重阳节是家族团圆和亲情传递的日子。

敬老院中的重阳节

进入现代,随着社会结构的变化,重阳节的传承方式也发生了改变。如今,许多城市的敬老院都会在重阳节这一天举办各种活动,如文艺演出、健康讲座、集体登高等,营造出浓厚的节日氛围。重阳节不仅是老年人得到社会关爱和慰藉的时刻,也是子孙后代感恩与回报的日子。通过举办这些活动,现代社会更加强调对老年人的尊重与照顾,传递温暖与敬意。

无论是古代的登高祈福,还是现代的敬老活动,重阳节一直是一个跨越时空的节日,始终提醒着我们尊敬和关心老年人的重要性。在这个节日里,我们不仅传承着千年的文化习俗,更是在传递着一种社会责任与温情。