天文奇观:冬至后的星空变化和天文现象

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-16 16:09:02

冬至作为一年中白昼最短、黑夜最长的一天,标志着太阳直射点从南回归线移向赤道,给古代人类留下了深刻的印象。天文现象的变化不仅影响着季节的交替,也与古人的农业生产和生活习惯紧密相关。通过观察这些天象变化,古人制定了许多与天文现象相关的传统习俗,这些习俗至今仍在影响着我们的生活。

冬至与农耕的密切联系

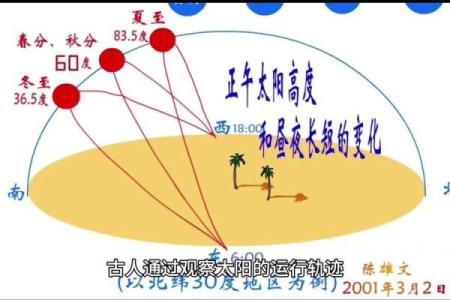

冬至的到来是寒冷季节的标志,也意味着冬季的严寒正式开始。在中国古代,农耕文明的形成让天文现象与农业生产密不可分。冬至日的夜晚最长,白昼最短,古人将这一天视为“阳气开始回升”的时刻,这个转折点对于农业至关重要。冬至过后,太阳的角度逐渐增加,白昼变长,气温也开始缓慢回升,农田的作物进入休养生息的阶段。

在这一时期,古人会进行一系列与农耕相关的活动,最具代表性的是“冬至祭”。古代农民会举行冬至祭祀活动,感谢天地神灵的庇佑,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。这种祭祀活动不仅是对自然的崇拜,也是对农耕生活的深刻理解。通过祭祀,古人表达对大自然变化的敬畏,也对未来的农事充满希望。

天文学的观察与传统习俗

从天文学角度来看,冬至后夜空的变化同样令人叹为观止。随着冬至的到来,星座的分布发生显著变化。冬季的夜空中,最引人注目的莫过于猎户座。猎户座的出现不仅是天文现象的象征,还与古代文化中许多传说和神话故事息息相关。古代中国的《史记》就提到,冬至时节,猎户座高挂在夜空,象征着“天子”驾临,具有神圣的意义。

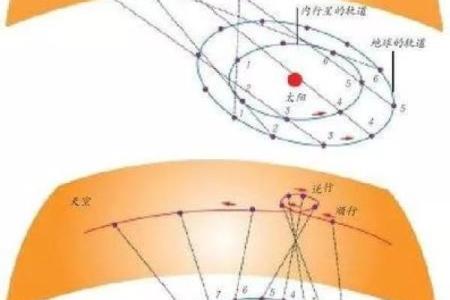

此外,冬至后,天文学家发现太阳的运行轨迹在改变,冬季至春季的天文现象变得尤为重要。冬至过后的几个月内,太阳逐渐向北方移动,气候渐暖,这一变化会影响农作物的生长周期,也直接关系到古代农业的耕种时节。古人通过观察星象变化,制定农时,确保生产有序。

冬至习俗的现代传承

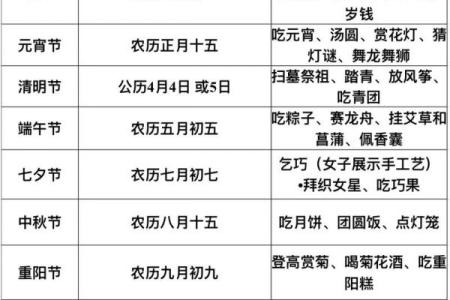

进入现代,虽然科技发展使得我们对天文现象有了更加精准的理解,但冬至这一传统节日的相关习俗依然在许多地方得以传承。例如,在中国的北方地区,冬至日吃饺子已经成为一种普遍的习惯,尤其是在那些寒冷的地方,人们认为吃饺子可以驱寒保暖。这一习俗源于北方寒冷的气候,饺子形状像耳朵,寓意着“冻耳朵”,因此在这一天吃饺子也具有一种象征意义。

此外,现代社会对于冬至的理解不仅限于节令习俗,许多天文爱好者和科研机构也会在这一天举办星空观测活动。通过天文望远镜,公众可以更清晰地观测到冬至前后的星空变化,猎户座、金牛座等星座的亮丽景象成为了现代人对冬至天文现象的独特解读。许多学校也会开展与天文相关的科普活动,帮助青少年更好地理解天文知识,激发他们对科学的兴趣。

冬至后的星空变化以及相应的天文现象,不仅仅是自然界的规律,更是与古人智慧、农业生产以及文化传统紧密相连的现象。无论是古代农耕文化中基于天文现象的祭祀活动,还是现代人通过科技手段对星空的观测,冬至所承载的历史与文化,依然在我们的日常生活中得以传承与发扬。