民俗风情与农耕习惯:传统节日中的岁月印记

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-11 15:01:21

传统节日是中华民族丰富的文化遗产,它们不仅承载着历史的印记,也展现了农耕文明的深厚底蕴。在这些节日里,天文和农耕习惯深刻影响着人们的生活方式,节日的庆祝活动和饮食习俗都源于对自然的敬畏与依赖。通过解析两个历史案例和一个现代传承,我们可以更好地理解这些节日如何延续至今,并在当代生活中焕发新的生命力。

案例一:春节与农耕文化的联系

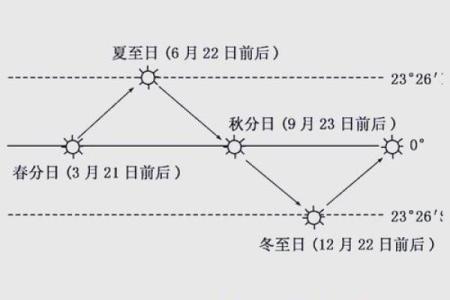

春节是中国最为重要的传统节日,它的起源深刻植根于农耕社会的岁时节令。在古代农耕社会中,春节标志着冬季的结束和春季的到来,象征着新的耕作周期的开始。古人通过春节的庆祝活动来祈求丰收与平安。春节的日期通常根据农历的立春日来确定,立春是春耕的开始,也是天文上的节气变化,象征着万物复苏。

传统的春节习俗中,家家户户会进行大扫除,寓意着除旧迎新,清除一切不好的运气。春节期间,大家会吃饺子、年糕等传统食品,这些食品不仅美味,还包含着对新的一年富足、顺利的期望。特别是饺子,形状像元宝,象征着财富和好运。春节的热闹氛围,正是对自然界的变化和农耕生活的庆祝。

案例二:清明节与祭祖文化的传承

清明节是中国的传统节日之一,起源于春秋时期的农耕习俗,最初是祭祀祖先、扫墓的时节。清明节的日期在每年4月4日或5日之间,正是春季农忙之前的一个重要时刻。农民们在这个时节进行祭祖和扫墓活动,以表达对先人的敬仰和对家族的延续之意。

与农业生产相关,清明节也有重要的天文背景。此时,天气逐渐变暖,万物生长,正是播种的最佳时机。清明节过后,农田的耕作进入高峰期,农民会抓紧时间准备耕种,而祭祖活动则提醒人们在忙碌的农事中不忘感恩祖先。清明节的传统活动,如踏青、放风筝,也包含了对自然的崇拜,寓意着除病消灾和祈求吉祥。

中秋节的文化延续

中秋节作为中国传统节日之一,至今仍然广泛传承,并且逐渐成为全球华人共同的文化节庆。中秋节源于古代农耕社会对月亮的崇拜以及对丰收的期盼。秋天是农作物成熟的季节,月圆之夜象征着圆满和丰收。中秋节的月亮象征着家人团聚与幸福的象征,这与农耕社会的生产周期紧密相连。

中秋节的传统习俗包括吃月饼、赏月等,这些习俗不仅仅是庆祝丰收,也寄托着人们对家庭团圆的美好期望。现代社会,尽管农业生产方式发生了巨大的变化,但中秋节的文化意义仍未改变。家庭成员会通过聚餐、赠送月饼等方式,表达团圆与祝福,继承了农耕社会对自然节律和家庭亲情的重视。

这些传统节日和习俗,不仅展现了中国深厚的农业文化,还通过一代代人的传承,在现代社会中继续发挥着重要的社会和文化功能。无论是在传统的祭祀活动中,还是在现代的家庭聚会中,节日的庆祝都深刻反映了人们对自然、对家庭和对生命的尊重。