祭祀节日背后的天文奥秘与农耕智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-01 16:36:13

在中国传统节日中,祭祀活动占据着重要地位。这些节日不仅仅是文化和习俗的传承,还蕴藏着深厚的天文奥秘与农耕智慧。通过研究这些节日的起源与演变,我们可以更好地理解古代人们如何根据天象变化与农业生产来制定祭祀礼仪与节令习俗。

古代农耕与天文的结合

中国古代社会的生产方式主要依赖农业,而农业又与天文息息相关。天文现象如日出、日落、月亮的盈亏、星辰的运行等,都对农耕活动有着直接的影响。古人通过观察这些天象,制定了许多与天文变化相关的节令,以保证农事活动的顺利进行。

例如,春分节气是中国农历二十四节气之一,它标志着春季的正式到来,白昼与黑夜的时间几乎相等。古人根据这一天文现象,安排了祭祀活动,祈求丰收。此时,农田中开始播种,祭祀的目的是祈求上天保佑农作物的生长。祭祀仪式上,常见的食物包括春笋、野菜等,象征着春天的生机与希望。

冬至祭祀与农耕智慧

冬至是中国传统的重要节日之一,也是一个具有天文奥秘的节日。根据天文学的原理,冬至是太阳直射点最远离赤道的一天,意味着白昼最短,黑夜最长。在这一点上,古代中国人已经认识到冬至节气与农耕周期的密切关系。

在冬至这一天,古人会举行盛大的祭祀活动,祭天祈福,祈求来年五谷丰登。在这一天,传统的食物如饺子、汤圆等,既是对祖先的敬仰,也蕴含着对未来的希望。这些食品的形状和寓意深刻,饺子象征着团圆与丰收,汤圆则代表着圆满与和谐。

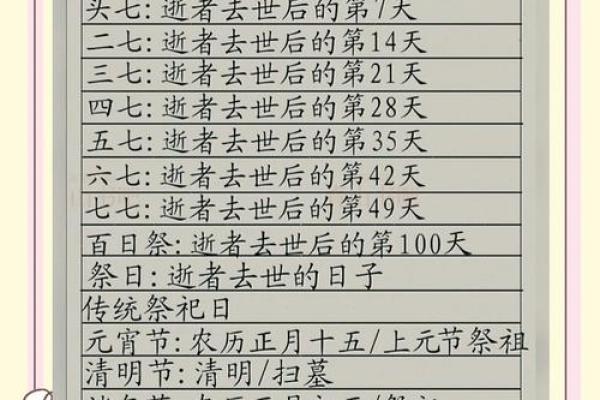

清明祭扫与天文与农耕的关系

清明节,作为中国传统的祭祀节日之一,亦有着深刻的天文与农耕智慧。清明节通常是在春季,节气上接近春分,气候温暖,草木复苏。古代的农民会在这一节气前后进行大规模的春耕,而清明节的祭扫活动便成为了对先祖的缅怀与对来年农业生产的祈愿。

清明节的习俗中,扫墓、祭祖是不可或缺的环节,祭品则包括了时令的食物,如青团、花卉等。清明时节的饮食活动不仅与自然界的变化息息相关,还与古人对农业循环的深刻理解密切相连。

天文与农耕在现代节日中的延续

在现代社会,尽管科技发展迅速,但许多传统节日仍然延续着古代的祭祀习俗。在一些乡村地区,农民依然根据天文现象来安排农事活动。例如,春耕时节,农民们会密切关注春分和清明节气的到来,借助这些节气的变化来安排播种与施肥工作。

现代的清明节,尽管不再完全依赖农耕生产,但许多家庭依然会在这一节日祭拜祖先,扫墓和踏青的活动,依然传承了古代节日的核心精神。在饮食上,传统的青团和春季食材仍然是清明节餐桌上的重要组成部分,体现了人们对自然界变换的尊重与传承。

祭祀节日背后的天文与农耕智慧,是中国传统文化的重要组成部分。这些节日通过不同的仪式和习俗,表达了人们与自然、与祖先的深厚联系。无论是古代的农耕社会,还是现代的科技社会,这些传统的节日与活动依然在影响着我们的生活,提醒我们在现代化进程中,依然要保持对自然规律的敬畏与尊重。