节日文化全解:养生与风俗并重的传统智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-27 14:27:02

在中国传统文化中,节日不仅仅是庆祝的时刻,更蕴含着深厚的养生智慧和独特的风俗习惯。通过节令的变迁,古人结合天文和农耕的规律,创造了适合身心保养的传统习俗。无论是通过饮食、活动还是节庆的安排,节日文化都渗透着生活的智慧。这些习俗不仅关注精神的愉悦,更通过节令与自然相互协调,达到身体与心灵的和谐。

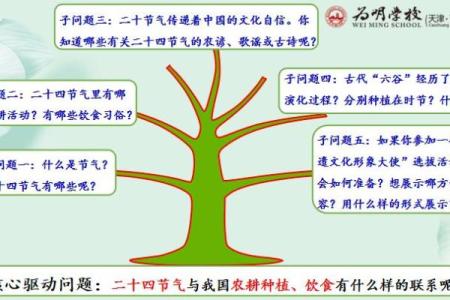

农耕节令与养生智慧

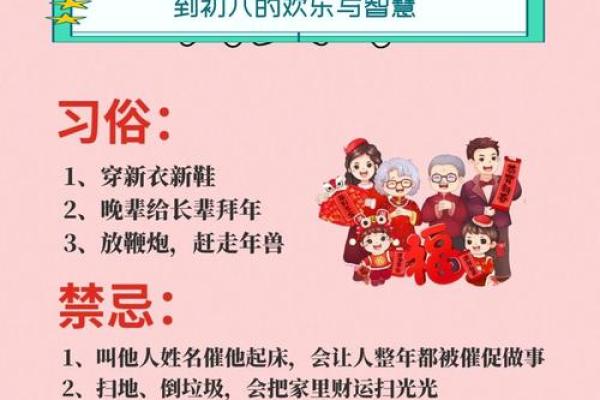

古代中国社会的主要生产方式是农业,节气变化直接影响着人们的生产与生活。因此,许多节日的起源都与农业生产息息相关。例如,春节起源于农耕社会的“祭灶”习俗,祭祀活动不仅有助于驱逐邪气,祈求丰收,还含有着驱寒养生的含义。春节期间,人们会食用一些温补的食物,如羊肉、糯米等,这些食材在寒冷的冬季有助于增加体内的热量,达到养生的效果。

《黄帝内经》中提到“春夏养阳,秋冬养阴”,这一理念在节令的饮食和活动安排中得到了体现。春节前后,寒冷的天气容易导致身体阳气不足,因此,饮食上以温暖、补充阳气的食物为主,而通过合适的活动,如舞龙舞狮等来促进血液循环,达到提高免疫力的效果。

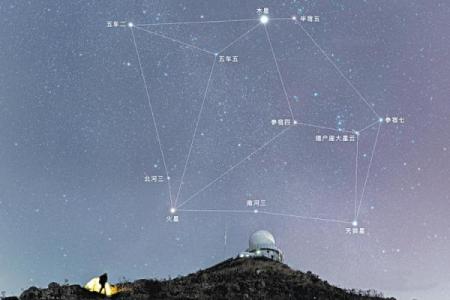

天文变化与节庆活动

天文现象是中国古代节令文化的重要依据。通过天文观测,古人将一年分为二十四个节气,每一个节气都对应着特定的活动和饮食习惯。例如,秋分节气通常是在9月22日或23日,这时昼夜平衡,气温逐渐转凉,适合食用具有滋阴润肺作用的食物,如梨、银耳等。古人认为,秋季的节令是人体的肺气最旺盛时,此时要注重清肺润燥,避免燥气伤身。

历史上,秋分节气曾是祭祖的一个重要节点,这不仅是对先人表达敬意,也是对自然界的一种敬畏和顺应。在这一天,许多人会走到户外,举行秋游活动,借此加强体质,呼吸新鲜空气,促进身心健康。这种习惯传递了“天人合一”的思想,提醒人们在天文变化的同时,也要顺应季节,调养身体。

现代传承与创新

今天,随着科技的发展,传统节日的养生智慧并未被遗忘,反而在现代社会中得到了新的传承与发扬。例如,现代人更加注重节日期间的身心健康,许多节日食品也加入了现代营养学的元素。如端午节的粽子,传统上是为了纪念屈原,而现代人则在粽子的制作上加入了更多有益健康的食材,如低脂肉类、红枣等,既保持了传统风味,又具备了更加科学的营养价值。

此外,现代社会的快节奏生活让人们更加重视节日时光的休息与调养。中秋节成为了人们放慢脚步、与家人团聚的时刻。许多城市的人们在中秋时节会选择进行户外运动,或参与传统的赏月活动,通过这些方式调整身心,享受生活的平衡。

传统节日文化不仅仅是历史的遗产,它们与现代生活相结合,变得更加贴合当今社会的健康需求。在忙碌的生活中,节日成为了人们调整身心、缓解压力、增进健康的宝贵时机。