五一劳动节:劳动与尊严的传承

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-16 10:45:03

劳动节的起源与传承深深扎根于人类历史的各个方面,尤其在农耕社会与天文学的影响下,劳动不仅是维持生计的手段,也是社会秩序与尊严的象征。从古至今,劳动节的意义与传承经历了深刻的变化与演变,成为了不同历史时期和社会环境下的共识。

劳动节的起源与农耕文化

劳动节的起源可以追溯到农耕社会,尤其是春秋时节的农忙时期。古人认为春天是播种的季节,象征着生命的延续与繁荣。在农耕文化中,劳动不仅是生存的基本方式,也代表着对自然的尊敬与人与自然的和谐相处。中国古代的典籍《礼记》中提到,“民为邦本,本固邦宁”,强调了劳动在国家与社会运作中的根本性作用。

劳动节最初并未完全如今日所知的形式庆祝,而是更多与农业生产相关的节庆活动。例如,古代中国在农历四月初八有“春耕节”,这一节日主要是祭祀农神,祈求丰收。通过劳动的辛勤,人们表达对大自然恩赐的感激之情,劳动成为与天地神灵沟通的桥梁。通过这样的活动,劳动不仅被视为一项生理工作,更被赋予了文化与精神的象征意义。

劳动节的天文学影响

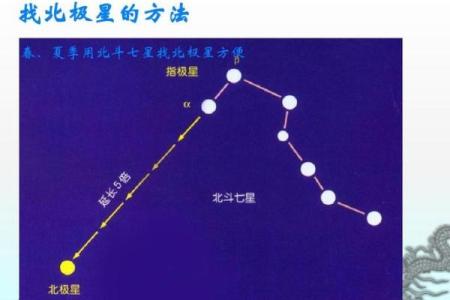

除了农耕文化,天文学的演变也对劳动节的形成起到了至关重要的作用。古代天文观察影响了农耕周期,也促使劳动节的形式逐步丰富。尤其是春分和秋分时节,这些节令在中国古代农业生产中占有举足轻重的地位。天文现象对节令的安排提供了指导,促使人们在劳动中更加注重时间的分配与季节的变化。

在《周礼》中提到,“春分秋分,礼乐始修”,说明了天文节令不仅影响了农耕生产的进程,还深刻地影响了传统节日的设定。劳动节作为一个向劳动致敬的日子,其背后隐藏的天文规律让我们感受到自然与人类劳动的紧密联系。节令的变迁象征着自然规律的变动,而劳动则是人类对这种规律的应对与顺应。

传统习俗与现代传承

进入现代,五一劳动节逐渐成为全球范围内的劳动者节日,旨在庆祝劳动者的贡献,并彰显劳动的尊严与价值。中国的劳动节也逐渐脱离了单一的农耕背景,成为了全国劳动者共同庆祝的日子。劳动节不仅包含了休闲娱乐和文化活动,还更多地体现了对劳动者权利与尊严的保护。

例如,每年五一期间,全国各地都会举办丰富的文艺演出、劳动技能大赛等活动,彰显劳动的力量与美好。而在一些城市,还会举行各种与劳动相关的主题教育活动,强化人们对劳动尊严的认同感。此时,劳动不仅仅是单纯的生产活动,更是一种文化认同与社会责任感的体现。

在现代社会中,劳动节更加强调对劳工权益的关注,尤其是在经济全球化背景下,劳动节的庆祝活动成为了社会进步与变革的象征。人们通过劳动节的活动回顾历史,反思当前的社会现象,并通过各类活动提升对劳动的尊重与理解。

五一劳动节的传承,从农耕的土地到现代的城市,它不仅仅是一个简单的节日,它是劳动与尊严的象征,见证了人类从最原始的生存奋斗到今天的社会共识,始终提醒着我们,劳动是每个人不可或缺的力量来源。