养生小贴士:如何根据节令调整你的作息

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-28 19:18:02

根据节令调整作息是中华传统文化中的重要部分,这一习惯深植于农耕文明与天文观察之中。从古至今,人们通过与自然节气的紧密配合,调整作息、饮食与活动,以期达到身心的和谐与健康。通过典籍和历史案例的分析,我们可以更好地理解这一传统,合理融入到现代生活中。

农耕与天文起源

在农耕时代,节令调整作息的根源深刻地植根于农业生产与天文的规律。天文对四季气候变化的影响,以及农耕社会对季节的敏感,使得古人逐渐形成了顺应自然的作息方式。春夏秋冬的更替,不仅影响作物的生长,也决定了人的活动节奏。中国古代典籍《黄帝内经》便提到,“春夏养阳,秋冬养阴”,强调了随着季节的变化,人体的生理状态也应适时调整。

传统习俗中的作息调整

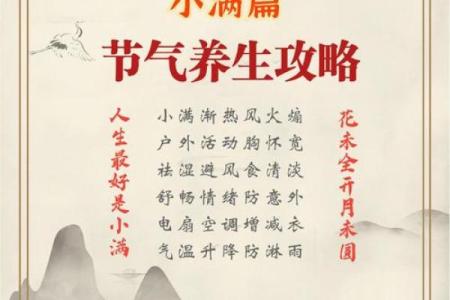

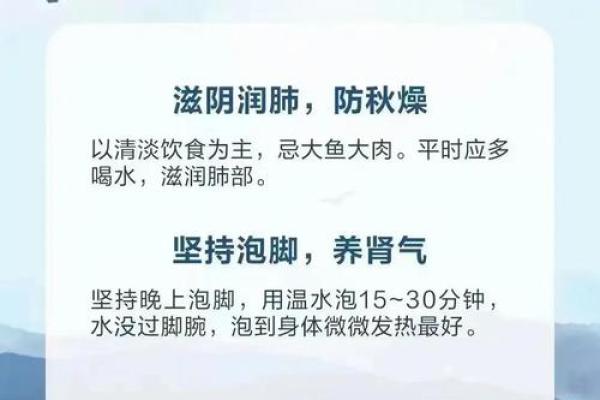

中国的传统习俗中,节令作息的调整常见于饮食与日常活动。春天,人们早起、晚睡,以迎接日照的增长。夏季,则注重休息,避免过度劳累,尤其在午间高温时分,宜进行小憩。秋冬季节则采取早睡早起的生活方式,避免受到寒冷天气的影响。饮食方面,春季多食辛辣以疏通气血,夏季则以清淡为主,秋冬季则注重滋补、保暖。

其中,传统节令饮食如冬至食饺子,春分吃春卷,夏至喝凉茶,秋分食月饼等,都是根据节令变化来调节身体的食物,体现了人类与自然节令的和谐关系。

历史案例:汉代与唐代的作息调整

历史上,汉代和唐代的作息调整都有显著的例证。汉代的“顺时养生”观念深入人心,汉朝的《礼记》曾提到,“春夏之交,天暖人宜早起”,通过早睡早起、饮食调节等方式,顺应自然节令进行养生。夏季日照长,人体阳气充沛,人们会在清晨时分进行锻炼,利用清晨的阳气促进身体健康。

唐代,尤其是在宫廷中,节令作息调整得到了进一步的规范。唐代宫廷的《开元礼》对朝廷官员的作息时间做出了严格规定,依据节令进行调整,确保各个季节官员们的身体能够适应不同的气候与作息需求。此外,唐代文化盛行的饮食习惯中,还对节令食物的选择有着严格的标准,尤其注重在冬季和秋季时节进补。

如何在当代保持健康

现代社会节奏快速,生活压力大,但仍然可以从传统的节令作息调整中汲取智慧。随着节气的变化,人们可以根据自身的生活方式进行合理调整,例如春季适合清晨外出锻炼,夏季则应避免正午外出,秋冬季节则应注重保暖与充足的休息。现代养生观念与这些传统并不冲突,而是可以融合为一体,达到更好的养生效果。

不少现代人已将节令作息调整引入日常生活。例如,随着传统养生观念的回归,越来越多的人开始重视节令饮食,如冬季食用滋补汤品,春秋季节则更多摄取清淡食物,以达到顺应四季、保养身心的效果。这种基于季节变化的健康生活方式,已成为现代养生的一部分。

通过历史的传承与现代的实践,节令作息调整不仅仅是一个养生的小贴士,更是一种与自然和谐共生的智慧,值得我们在快节奏的现代生活中加以借鉴与应用。