天文与农耕节气中的饺子文化解析

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-26 14:18:02

饺子,作为中华文化中具有代表性的传统食品之一,其悠久的历史与中国的天文与农耕节气紧密相连。自古以来,饺子不仅是节日餐桌上的必备美食,也承载着丰富的文化意义。通过天文与农耕节气中的饺子文化,我们可以更深刻地理解这一传统美食的独特魅力。

饺子与农耕文化的深厚联系

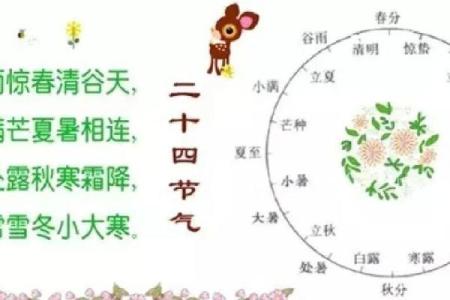

中国自古有“农为天下本”的观念,农耕社会的节气变化直接影响着人们的生活方式和饮食习惯。饺子与节气的关系,正是这种文化与自然相互交织的产物。

早在《礼记·月令》中就提到,古人依据节令变化调节生活,特别是在冬季,寒冷的天气常常会让人们对高热量的食物产生需求。饺子作为一种包裹多样食材的小吃,便符合了人们在此时补充能量和保持身体温暖的需求。最具代表性的便是冬至这一天的吃饺子习俗。

冬至时节,太阳直射南回归线,白昼最短,夜晚最长。根据天文现象,冬至之后白昼逐渐变长,象征着阳气回升。在这一天,北方的家庭会聚集一堂,共享饺子。这个传统源于《农书》中的记载,古人相信“冬至饺子不冻耳”,饺子不仅具有食补的功能,还寄托了驱寒保暖的寓意。

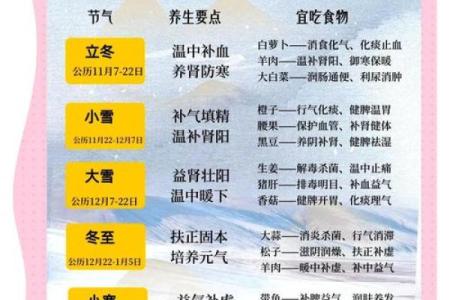

饺子与节气的结合:立冬和春分

在古代,除了冬至,立冬和春分也是食饺子的重要时节。立冬,作为冬季的开始,象征着寒冷的降临。根据《月令七十二候集解》的记载,立冬之后,气温骤降,民间有“立冬吃饺子,冬至吃汤圆”的说法。这一天吃饺子,象征着保暖与驱寒,也预示着来年的丰收。

春分则是春季的中点,太阳直射赤道,白昼与黑夜几乎平分。在这一天,南北方的传统饮食习惯也各有不同,但吃饺子的习俗在北方尤为突出。根据《春秋左传》,春分节气时,阳气渐盛,万物复苏。此时吃饺子,意味着迎接春天的到来,同时也是对一年辛勤劳作的一个庆祝。

饺子的文化延续

到了现代,饺子作为传统食品的魅力依然未曾消失,反而在不同的节气中呈现出新的生命力。无论是家庭聚会,还是社交宴席,饺子都成为了人们在重要节庆时刻必不可少的美食。尤其是在春节和冬至,饺子的制作与食用依然是家庭团聚的重要部分。

现代的饺子制作不仅限于传统的猪肉、韭菜、白菜等食材,还融入了许多创新元素,如海鲜、素菜、甚至是甜味饺子。无论是传统的手工包制,还是现代化的机器生产,饺子的文化已经从单一的节令饮食,发展为一种具有深厚文化底蕴的象征。

在当代,许多饺子品牌不仅仅注重美味的口感,还通过创新的方式传承饺子的传统文化。比如,一些企业专门推出节令限定的饺子,如冬至特别款,甚至根据不同的节气推出对应的包装与文化故事,吸引消费者的同时,也让人们在品味美食的过程中,重温千百年来与天文与农耕息息相关的节气文化。

饺子的传统文化在现代社会的传承中,不仅保持了与农耕和天文节气的密切联系,也让这一美食成为了中华文化不可或缺的组成部分。通过一碗简单的饺子,我们不仅仅是在享受美味,更是在品味一种延续千年的历史与文化。