探秘传统节日中的天文奥秘与节气安排

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-15 16:15:06

每年的二十四节气,作为中国传统的农历时间系统,不仅仅与农业生产密切相关,还与天文现象、季节变换紧密相连。节气的划分基于太阳的运行轨迹,反映了自然界的变化和人类生活的需要。中国古代的节令与天文、农耕相互交织,形成了丰富的传统节日与习俗。通过探究这些节日中的天文奥秘与节气安排,我们可以更好地理解这些传统背后的深刻文化意义。

春节与立春:农耕与天文的交汇点

春节是中国最重要的传统节日之一,时间通常落在农历的腊月或正月。春节的节庆活动源自古代“祭灶”与“迎春”仪式,承载着人们对新一年的期望。而春节所在的节气——立春,正是二十四节气的第一个节气,标志着春天的开始。立春的到来意味着寒冬的结束和新一轮农业生产的启动。

根据天文计算,立春时太阳位于黄道的第十五度位置,象征着阳气逐渐上升,万物复苏。古人根据天文现象进行农事安排,立春之后,气温回升,适宜春耕。这个节气的重要性不仅体现在农业生产上,还直接影响到节日的庆祝方式。春节期间,家家户户会食用饺子、年糕等象征着团圆和丰收的食物,这些习俗都与农耕文化息息相关。

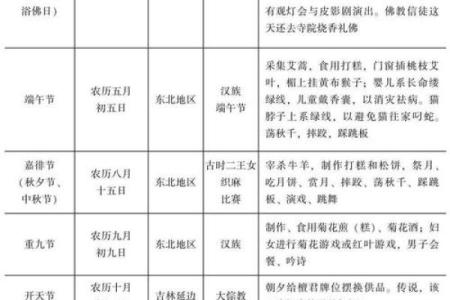

中秋节与秋分:天文现象与团圆的象征

另一个与天文息息相关的节日是中秋节。每年农历八月十五日,正值秋分节气,太阳直射赤道,白昼和黑夜几乎等长,象征着自然界的平衡与和谐。中秋节作为传统节日,具有浓厚的天文色彩。古人通过观察月亮的盈亏变化,推算出秋分的时刻,确定节气的准确日期。

中秋节的一个重要传统习俗便是赏月,古人认为在这一天,月亮最圆最明亮,象征着团圆与和谐。因此,中秋节不仅是一个农耕节日,更多的是反映了人们对自然规律和家庭团圆的崇敬。中秋之夜,家家户户都会团聚在一起,共享月饼,祈愿未来的日子能够如同圆月般圆满。

节气文化的延续

在现代社会,节气文化不仅依旧影响着农耕生产,还成为了人们生活的一部分。以“春分”为例,虽然现代的农作物种植方式已经不再完全依赖节气,但春分所带来的温暖气候仍然被人们用来进行各种庆祝活动。在一些地方,春分时节,人们会进行踏青、放风筝等活动,以祈求风调雨顺、五谷丰登。

随着科技的发展,天文现象和节气的变化被更加精确地预测和计算,但这些节气依然与人们的生活紧密相连,尤其是在饮食和活动安排上。许多现代人仍然根据节气来调节饮食习惯,春夏秋冬的时令蔬菜和水果被视为健康饮食的最佳选择,而节令性的节日活动则成为了人们放松和家庭团聚的时刻。

从这些传统节日的历史发展和现代延续中,我们可以看到,节气不仅仅是一个天文现象的记载,更是人类与自然和谐相处的智慧结晶。通过这些节日,人们与大自然的变化同步,找到了农业生产与生活习惯的最佳契合点。