节日习俗:从农耕到现代的文化传承

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-24 12:00:02

在中华文化的深厚土壤中,节日习俗自古以来便承载着丰富的文化意义。随着社会的发展,这些习俗从农耕时代的生产与生活需要逐渐演化为现代社会中人们的精神寄托和文化认同。通过两段历史案例和现代传承的剖析,我们可以更深入地理解节日习俗从农耕到现代的文化传承。

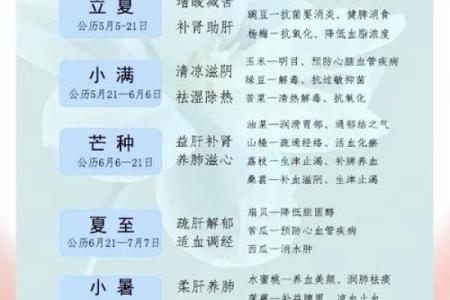

农耕时代的节日与天文观测

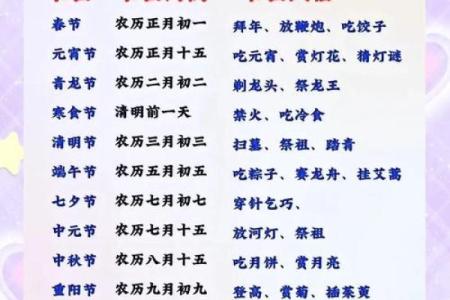

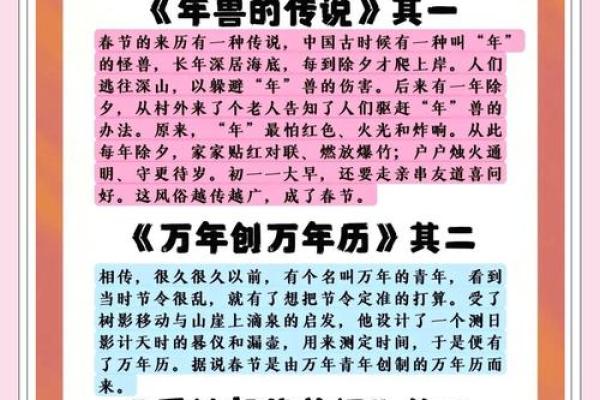

在远古农耕社会,节日习俗往往与天文现象和自然规律紧密相连。农民通过天文观测来安排播种和收获,节日的设定也大多与季节更替、农作物生长周期密切相关。以春节为例,春节作为农历新年的开端,象征着春天的到来与万物复苏。这一节日不仅是对过去一年的总结,也承载着农民对丰收的期望。

根据《礼记》中的记载,春节的传统习俗包括贴春联、放鞭炮、拜年等,源自古代人们对祖先的祭拜和对新一年的美好祈愿。通过这些习俗,人们表达了对自然界的敬畏与对未来的希望。春节的这些传统习俗,最初都是围绕着农耕生活的需要而设立的。春联与灯笼的红色象征着驱邪避灾,鞭炮的声响则是为了驱除年兽,寓意新的一年能够平安、顺利。

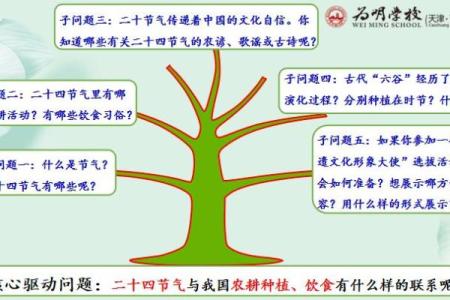

传统习俗的文化传递与演变

随着时间的推移,节日习俗不仅仅局限于农耕文化,还融合了更多的历史与文化因素。一个典型的例子是端午节。端午节最初源于对屈原的纪念,而屈原作为楚国的大臣,其悲壮的投江自尽和对国家的忠诚深深影响了后世。最初的端午节活动是以祭奠屈原为主,但随着时间的推移,人们逐渐加入了包粽子、赛龙舟等活动。

《楚辞》中的《离骚》描述了屈原的忠诚与悲壮,这为端午节的传统习俗提供了文化背景。粽子、龙舟赛等习俗逐渐发展成了现代的娱乐和民间活动,但其背后依然保持着对屈原忠诚精神的传承。端午节从最初的纪念屈原逐渐演变为全民参与的节日,形成了深厚的文化氛围。

现代节日的创新与传承

进入现代,节日习俗的传承不仅仅依赖于传统的农耕文化,也受到科技发展与社会变革的影响。例如,随着城市化进程的加快和工作生活节奏的加快,许多传统节日的庆祝方式发生了变化,但核心的文化精神依然被传承。例如,中秋节曾是农耕社会中重要的收获庆典,如今则演变为家庭团圆的象征。现代人通过月饼、赏月等活动来寄托思乡之情,传递着对团圆和和谐的渴望。

中秋节的月亮象征着圆满和团圆,这一传统习俗得以延续并不断创新。在都市中,许多家庭无法亲自一起赏月,但通过视频通话、邮寄月饼等方式,家庭成员依然保持着节日的联系,展现了现代社会对传统文化的尊重与创新性传承。

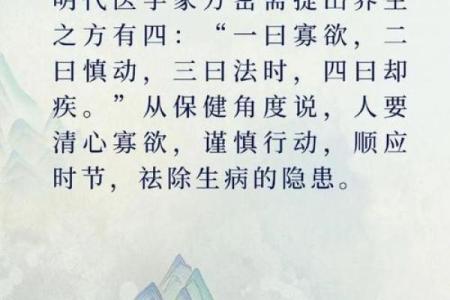

通过这些节日习俗的演变,我们看到了文化从农耕时代到现代社会的渐变。每一个节日不仅是对历史的回顾,也是对文化的再创造,它们在不同时代的社会背景下保持着传承的生命力,逐步演化成了现代人生活的一部分。这种传承不仅让我们铭记过去,也为未来的文化创新提供了源源不断的动力。