农耕节气与天文现象的交汇点

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 17:47:57

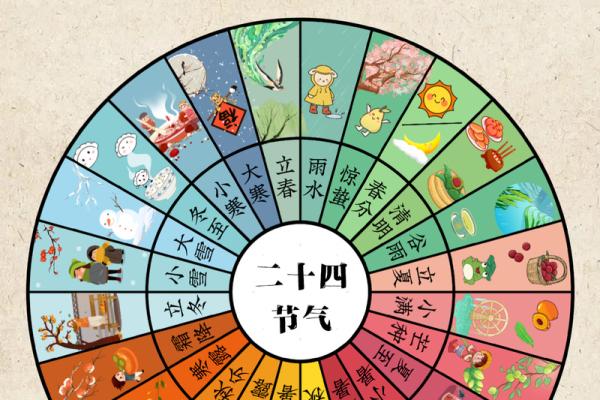

随着四季更替,人们的生活与自然息息相关,古人通过观察天文现象与季节变换,逐渐形成了与农耕密切结合的节气系统。这一体系不仅影响了农业生产,还深刻影响了传统文化的各个方面。

农耕与天文的起源

农耕文化的根基深植于天文现象的观察之中。古人通过对日月星辰的变化及其对地球的影响,确定了农耕的最佳时机。从黄帝时代起,中华民族便开始记录天象的变化,并与农业生产紧密联系。天文现象,如日食、月食、星辰的运行轨迹等,成为了人们判断季节变化、气候变化的依据。

例如,二十四节气系统的形成便与天文现象密不可分。立春、夏至、秋分、冬至等节气不仅指引了农业活动的时间,还反映了古人对天文现象的深刻理解。每个节气的起点往往与太阳的位置和轨迹有关,通过日照长短的变化,指导着农民的播种、耕作与收获。

夏至与麦收

在古代,夏至作为一年中白昼最长的一天,标志着阳光达到最强,气温逐渐升高。此时,麦类作物进入成熟阶段,农民通常在这一节气前后进行麦收。夏至不仅是农业的分水岭,也成为了民间的一项重要活动。

《礼记·月令》中提到:“夏至,日长至,日短将来。”在夏至这一天,古人会举行祭天仪式,感谢太阳给予的光辉和温暖,以祈求丰收。此外,夏至期间的饮食习惯也与这一节气的天文现象密切相关。传统上,人们在夏至时吃“夏至面”,寓意着对夏季丰收的期盼。

秋分与丰收祭

秋分是二十四节气中的另一个重要节点,代表着白昼与黑夜几乎等长,天气逐渐转凉。秋分后的农事活动也进入了最为繁忙的收获季节,尤其是稻谷和其他秋季作物的收割。

《农书》中记载:“秋分,气候转凉,农民要早晚加紧收割。”在这一节气,古人会举行丰收祭,感谢大自然的馈赠,并祈祷来年再获丰收。这一习俗通常伴随着丰富的祭品和祈福活动,而天文现象则为这一传统习俗的设定提供了重要依据,特别是秋分的昼夜平衡与天象变化。

农耕与天文的结合

随着时代的发展,现代社会在追求科技与效率的同时,仍然没有忘记与自然的联系。许多地区在节气变化之际,依旧保留着传统的节庆活动。比如,随着互联网的普及,一些农耕节气的庆祝活动被重新赋予了文化价值。人们通过社交媒体平台,分享节气的相关知识与民俗活动,倡导“回归自然”的理念。

此外,一些现代农业科研人员也依然依据节气的变化进行种植决策,并通过天文现象预测天气变化,为农民提供科学指导。例如,在一些高科技农业园区,运用天文气象数据来制定播种和收割的最佳时机,已成为提高农业产量的重要手段。

这些活动与天文现象的结合不仅保留了传统农耕文化,也为现代社会提供了借鉴与启示。无论是农田里秧苗的生长,还是人们对节气变化的关注,天文与农耕的关系依然深刻地融入到日常生活中,成为不可或缺的文化符号。